先週金曜日の話題になります。夜の18時30分から新宿西口で飲み会があり、17時40分に新宿に到着しました。少し時間があるため久しぶりに京王百貨店を見学することにしました。7階の大催場へ向かうと、闘魂アントニオ猪木展を開催中でした。一昨年の10月に亡くなったアントニオ猪木さんの偉大な足跡を辿ることができる展示や、各種グッズの販売など、とても充実していました。とても全てを見切れなかったので、一部を紹介します。

力道山の時代の展示物もあります

アントニオ猪木の執務室

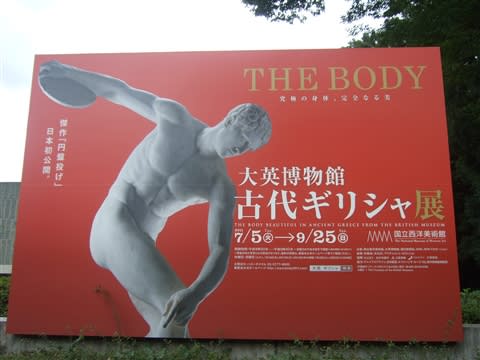

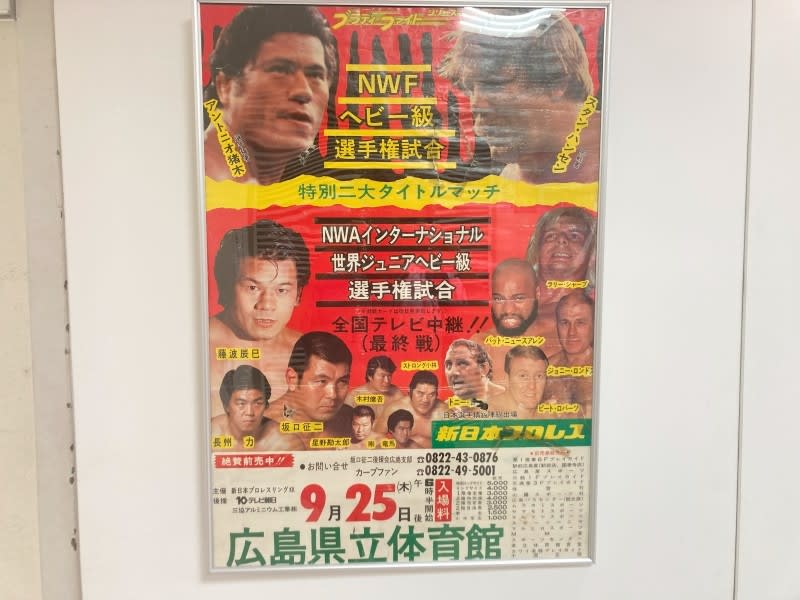

ポスターも多数掲示されています。よく保存されていたものです。スタン・ハンセンとの対戦。雄叫びを上げて繰り出すウエスタンラリアート思い出します。

懐かしい大木金太郎。特異技は頭付きでした。韓国に乗り込み大木金太郎が保持していたタイトルに挑戦した試合でしょうか。

タイガージェットシンとも死闘を繰り広げました。

タイガージェットシンた使用したサーベルが展示されていました

ストロング小林との伝説の一戦。思い出しますね。

アントニオ猪木のサイン入りのリングシューズ

こちらは一番のお気に入りのシューズ

アンドレ・ザ・ジャイアントのシューズも展示されていました。サイズは38.7cm(笑)

ついでに、アブドゥーラ・ザ・ブッチャーの凶器シューズ

藤波辰爾さんがお見えになっていました。"ドラゴン"の大歓声の中を登場しました。会場内の商品を1万円以上購入すると、先着50名限定で藤波さんと2ショット撮影できるそうです。

ポスターの下に、記念切符発売中の案内が掲示されていました。

ということで、当日のお土産は燃える闘魂アントニオ猪木記念切符(1500円)と、闘魂注入お守り(1430円)としました。

記念乗車券の値段が高いなと思っていたら、初台駅、幡谷駅の記念入場券と京王・井の頭線の一日乗車券のセットでした。全線乗車券は自動改札機には使えません。有人改札を利用することになります。利用は1日限定で、有効期限は2025年3月31日です。忘れなければ使ってみましょう。