昨日、関東甲信地方が梅雨明けしたとみられると気象庁から発表がありました。関東甲信地方が6月に梅雨明けするのは初めてのことで、平年より22日早く昨年の7月6日より7日早くなっています。今まで最も早く梅雨が明けたのは2001年の7月1日でした。梅雨期間も短く日数は23日と1978年に並ぶ短さとなっています。今年の夏も猛暑が予想されていて水不足が懸念されます。利根川水系の8ダムの貯水率は昨日の段階で61%。平年比で88%となっています。今夜は北関東に記録的短時間大雨情報が発表されていて、1時間で100mmを超える猛烈な雨を観測しています。貯水率はもう少し増えそうです。

梅雨明けが発表された昨日の天気図です。東海上の高気圧の勢力が強まり、沖縄(6月23日)、奄美(6月26日)に続いて真夏がやってきました。九州南部から東海地方にかけては、高気圧の周辺に入り天気が不安定となっているため、梅雨明けは先になりそうです。

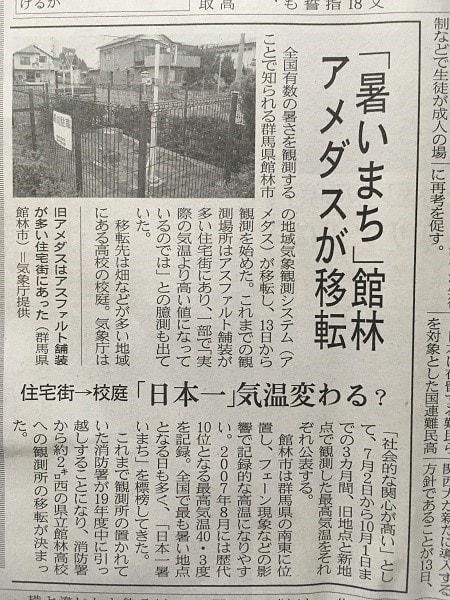

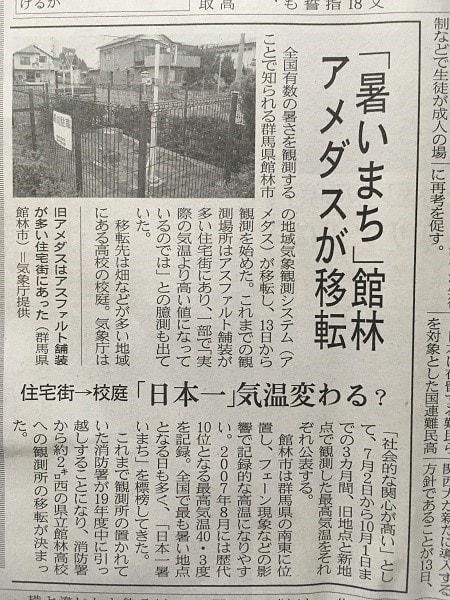

昨日梅雨が明けた関東南部は今日も朝から真夏の太陽が照り付け、南風が強まりました。八王子の最高気温は33.8℃と昨日より0.2℃低くなっています。関東内陸の群馬県南部から埼玉県北部では35℃を超える猛暑日となっています。関東地方の暑さといえば熊谷や群馬県館林が知られていますが、今年は館林の暑さは控えめのようです。

理由はこれかもしれません。記事によると、6月13日に館林のAMEDAS観測地点が畑に囲まれた高校の校庭に移転。アスファルトやコンクリートによるヒートアイランド現象が少し解消されるため、最高気温が若干下がるのではと予想されています。7月2日から10月1日までの3カ月間、新旧の観測地点の最高気温が比較公表されるそうなので、楽しみにしています。

梅雨明けが発表された昨日の天気図です。東海上の高気圧の勢力が強まり、沖縄(6月23日)、奄美(6月26日)に続いて真夏がやってきました。九州南部から東海地方にかけては、高気圧の周辺に入り天気が不安定となっているため、梅雨明けは先になりそうです。

昨日梅雨が明けた関東南部は今日も朝から真夏の太陽が照り付け、南風が強まりました。八王子の最高気温は33.8℃と昨日より0.2℃低くなっています。関東内陸の群馬県南部から埼玉県北部では35℃を超える猛暑日となっています。関東地方の暑さといえば熊谷や群馬県館林が知られていますが、今年は館林の暑さは控えめのようです。

理由はこれかもしれません。記事によると、6月13日に館林のAMEDAS観測地点が畑に囲まれた高校の校庭に移転。アスファルトやコンクリートによるヒートアイランド現象が少し解消されるため、最高気温が若干下がるのではと予想されています。7月2日から10月1日までの3カ月間、新旧の観測地点の最高気温が比較公表されるそうなので、楽しみにしています。