梅雨空が続いています。昨日は終日長沼の実家。今日は床屋、一週間分の食事の買い出し、庭仕事などで一日が過ぎました。雨が上がったので先ほど庭に出たところ、南の空に5分ほど虹が現れました。

梅雨時の憂鬱な気分が吹き飛び、何となく幸せな気分になれますね。

これから夕食、そして2時間かけて自動車で友部のアパートへ戻ります。

梅雨空が続いています。昨日は終日長沼の実家。今日は床屋、一週間分の食事の買い出し、庭仕事などで一日が過ぎました。雨が上がったので先ほど庭に出たところ、南の空に5分ほど虹が現れました。

梅雨時の憂鬱な気分が吹き飛び、何となく幸せな気分になれますね。

これから夕食、そして2時間かけて自動車で友部のアパートへ戻ります。

関東甲信地方の梅雨入りは平年並みの6月7日でした。一方、九州北部、四国、中国、近畿地方では梅雨入りが未発表のままです。梅雨入りが遅れている原因は、上空を流れる強い西風が日本の南を流れて梅雨前線が西日本に停滞しないことが理由のようです。ここへきてようやく梅雨前線が北上してきたため、西日本の梅雨入りは秒読みとなってきました。参考までに、昨年は関東甲信地方では6月29日に梅雨明けしています。長期予報を見ると今年はオホーツク海高気圧が頑張りそうなので、梅雨明けは平年並みの7月中旬以降となりそうです。

ここ2週間ほど福島県の記事が続いたため、地元高尾の様子を紹介できていませんでした。週末には自宅に戻ってはいるのですが、先々週は自分の病院や実家の用事で忙しく、先週は悪天候でほとんど出かけていません。そんな中、6月23日に雨の止み間を利用して、日影沢を散策してきたので紹介しておきます。

梅雨の時期、高尾近辺では寄生植物が盛りです。個人的にはあまり興味がないので、探したりブログで取り上げたりすることはありませんでした。しかし日曜日に見たキヨスミウツボは今まで見た中で最も大株だったので記事に取り上げておきます。

キヨスミウツボは千葉県の清澄山で発見され、花の形を矢を入れる「うつぼ」に見立てて名付けられました。他の植物に寄生して養分を獲るため葉緑素はなく白色です。開花後に次第に茶色に変色していきます。

手前は咲き始め。雨にあたると茶色く変色してしまいます。

ギンリョウソウはそろそろ終わりです。

林道ではサワギクが咲いていました。

マタタビでしょうか。

梅雨明けまで1カ月。木曜日以降は梅雨らしくジメジメした天気が続きそうです。

福島県の田野倉湖から六十里越を経由し、国道252線で小出まで下ってきました。魚沼市まで来ると正面に越後三山がそびえます。越後の山並みを見るために簡単に行けそうな小出公園を目指します。

スキー場の斜面を登ると正面には只見線方面の山並み。正面は権現堂山、右奥に唐松山、その右奥には毛猛山方面を望みます。

下権現堂山の稜線の先には守門岳の姿が見えています。入広瀬村あたりからは後方に見えたはずですが、ノンストップで来てしまったため気づきませんでした。

東には毛猛山方面。田子倉湖は毛猛山の山並みの先となります。

南東には魚野川の先に越後三山。左から越後駒ケ岳(2003m)、中ノ岳(2085m)、八海山(1778m)です。南から越後三山をじっくり見るのは初めてかもしれません。

南にはうっすらと巻機山(1967m)が見えています。

魚野川沿いから見る越後三山。越後駒ケ岳山頂の雲が切れてきました。

駒ヶ岳山頂

中ノ岳山頂

そして八海山山頂です。

再び八海山を見たくなり、国道17号線からはずれて五日町付近で道に迷ってしまいウロウロして辿り着いたのは寺尾地区の七尊観音堂。正眼寺というお寺の近くです。山門には大きな草鞋が飾られています。

こちらは神社の本殿。

立派な彫刻です。

タイムカプセルが埋められています。

この神社、ネットで調べてもよくわかりません。七尊観音堂という名称だけがわかりました。 観音堂の背後の高台にある正眼寺と関係があったのかもしれません。

こちらが正眼寺。曹洞宗のお寺さんです。

高台から見る八海山。荒々しい山頂です。

巻機山の稜線もはっきりと見えてきました。左奥は小沢岳方面の稜線。新潟県、群馬県境の山々です。

国道17号に戻り、おそば屋さんで遅い昼食休憩。その後は、せっかくなので塩沢から魚沼スカイラインに上ってみました。

夕方になって雲が広がり、遠望がきかなくなってきました。六日町展望台から見た八海山。右奥にはうっすらと中ノ岳。

東側には新潟県と群馬県境の山々。正面奥はネコブ山、その右が下津川山、左が平ケ岳あたりでしょうか。

南には巻機山から米子頭山、柄沢山方面の山並みです。

天気は急速に悪化し、夕方の渋滞前には戻りたいので、魚沼スカイラインを終点まで行かずに途中で下ることにしました。

福島県只見町と新潟県魚沼市を結ぶ国道252号線は六十里越雪わり街道を呼ばれています。六十里越は福島県と新潟県の県境にある峠で「雪わり街道」という愛称で呼ばれているようです。只見町まで来たので、田子倉湖や周囲の山々を見ながら六十里越雪わり街道を魚沼市まで下ってみることにしました。

南郷から国道289号を北上するにつれて、正面に雄大な浅草岳が姿を現します。西側に連なるのは鬼が面山の峰々。標高が1500mに満たない南斜面にも雪渓が残っていて、会津地方の積雪量の多さを実感します。

浅草岳をズーム。今年の浅草岳の山開きは6月23日の予定です。

国道252号を1kmほど走ると只見ダムに到着。田子倉ダム下流約3kmの所に造られた只見ダムと発電所は出力65000KW。平成1年7月運転を開始しました。もともと田子倉ダムの逆調整池として建設され、只見発電所が建設されてさらに効率的に発電できるようになったそうです。

3km先の上流には高さ145.0 mの巨大なコンクリートダム。あれが田子倉ダムです。その先には横山(1417m)と猿倉山(1454m)。

只見ダムから約10分で田子倉ダムに到着。

田子倉ダムと発電所は昭和28年に工事に着手、昭和34年に一部運転開始、昭和36年11月に竣工しました。発電所の最大出力380,000kW。揚水式を除けば長く日本一の水力発電所でしたが、上流に奥只見発電所が増設されて2位になっています。ダム直下にある発電所で4台の水車発電機を運転しています。現在の最大出力395,000kW。またダムで見ると、奥只見ダム、有峰ダムに次いで第3位となっています。

下流には只見ダム。その先には柴倉山(871m)とマッタ―ホルンのような山容の蒲生岳(828m)、その奥には福島・新潟県境の山々が見えています。

西側には田子倉湖を見下ろします。総貯水容量は4億9400万立方メートル。日本の既設ダムの中では徳山ダム、奥只見ダムに次いで第3位の大きさです。田子倉湖の先は、鬼が面山から前毛猛山にかけての山並みです。

田子倉ダム堤体から2kmほど走った田子倉休憩所から正面に浅草岳(1585m)を見上げます。近くにはJR只見線が走っています。トンネルを出て地上を走るわずかな区間で鉄道写真の撮影スポットにもなっているようです。

六十里越へ向けて国道は標高を上げていきます。湖の先には南会津の山々が姿を現します。

南に見える雪山です。奥只見湖方面の山々でしょうか。

六十里越近くのビューポイントにやってきました。田子倉湖上流を望みます。右側は前毛猛山。

正面のピークは荒沢岳でしょうか。その左奥にうっすら見える雪山は平ヶ岳方面かもしれません。

南郷から只見へ向かう途中、国道289線沿いにある「国指定重要文化財 成法寺観音堂」に立ち寄ります。一般農道に面して何も案内らしきものがありませんが、歴史を感じる建造物が見えてきたので間違いありません。

駐車場も案内もないので道路に車を停めて立ち寄ります。成法寺の観音堂の説明です。

南会津を紹介するHPから引用します。

成法寺観音堂は鎌倉時代に建てられ、現在の建物は16世紀に再建されたものと考えられています。中世の仏堂建築を知る上で貴重な建物であり、和唐折衷の様式を持ち、国の重要文化財に登録されています。 また、聖観音坐像は福島県の重要文化財に指定され、1311年(応長元年)の作とされます。鎌倉時代末期の只見地方の仏教文化を象徴する仏像といわれています。

扁額です。

木彫りや装飾もなく素朴な造りです。寄棟、茅葺、平入、桁行3間、梁間3間、外壁は真壁造り板張り、純唐様建築、鎌倉時代の様式の流れを組む御堂建築の遺構として大変貴重な事から昭和38年(1963)に国指定重要文化財に指定されたそうです。

裏側から見た姿です。

観音堂の西側にあるお堂です。こちらは木彫りに装飾が施されていました。屋根は新しそうですね。

観音堂裏手の本堂?人気がありません。このお寺は住職不在。観音堂はお盆とお正月のみ御開帳されるようです。

道路から見た成法寺。

寺の裏には奇岩怪石が並ぶ仏地山がそびえています。古くから信仰の対象になっていたらしく、弘法大師空海が訪れたとの伝説も残されています。

成法寺は住職不在ですが曹洞宗のお寺です。福島県・御蔵入三十三ヶ所観音霊場の1番札所にもなっています。

宮床湿原の帰りに南郷スキー場に立ち寄りました。スキー場の先にはこれから訪れる只見町を見下ろす眺望が広がっています。眼下に流れる伊南川は、田子倉ダムから流れる只見川に合流した後、阿賀川と合流。阿賀野川となって日本海へ注ぎます。

伊南川の先にうっすらと見える雪山は標高1585mの浅草岳です。

南郷スキー場の中腹ゲレンデではヒメサユリが植栽されています。

高清水自然公園より若干標高が低いためか、既にピークは過ぎているようです。

広大なゲレンデに咲くヒメサユリ。

ヒメサユリからニッコウキスゲに主役をバトンタッチ。

こちらは満開です。

ゲレンデを振り返ります。正面のピークは伝上山でしょう。

正面には冒頭で紹介した浅草岳(1585m)。よく見ると浅草岳の北側には守門岳(1537m)がうっすらと見えています。

これから伊南川の集落を下り、只見ダム、田野倉湖へと向かいます。

山王トンネルを超えて福島県に入って最初の「道の駅たじま」でもらった会津高原のパンフレットに駒止湿原と宮床湿原が紹介されていました(駒止湿原は平成27年度豪雨災害の影響で現在入山規制中)。宮床湿原は南郷スキー場に隣接していてアクセスも便利そうなので、高清水自然公園に続いて訪れてみました。

ニッコウキスゲが咲き始めた南郷スキー場に沿って林道を登り、スキー場から1kmほど走ると車が数台停められるスぺースがあります。1台工事用の車が停まっていました。

案内板です。湿原まで歩いて10分ほどです。

林道からの入口です。迷うことはありませんが、熊が出そうなので鈴を鳴らしながら登ります。

足元にはギンリョウソウが咲いています。

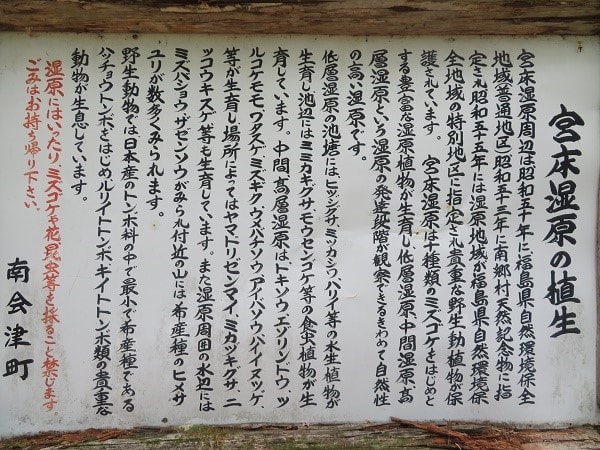

しばらく歩くと湿原の説明がありました。期待できそうです。

湿原の周りには遊歩道、真ん中には1本の木道があり、木道を目指します。

湿原に到着。ニッコウキスゲがお出迎えです。

湿原の様子。熊に出会わなくてよかった。点々とワタスゲが咲いています。

足元ではトキソウが咲き始めています。

始めて見る湿原のトキソウです。

サワランも咲き始め。

ワタスゲ

そして真っ赤なハッチョウトンボです。赤くなるのはオスのようです。

全長10mmと日本で最も小さいトンボです。希産種で幻のトンボとも呼ばれています。宮床湿原では低層、中間、高層湿原の発達段階が観察できると書かれていました。ハッチョウトンボは低層湿原の池塘で多く見かけました。他に水色のルリイトトンボも飛んでました。

宮床湿原の木道の先から10分ほど歩くと南郷スキー場に出て、伝上山に登ることができますが、湿原を十分満喫したので駐車場へ戻ることにしました。

梅雨前線が南西諸島付近に停滞し、日本列島は北からの高気圧に覆われています。上空に寒気が入っているため関東地方は不安定な天気になっていますが、東北地方南部は比較的天気が安定しているようです。南会津の高清水自然公園でヒメサユリが見頃になっているとの情報を入手したため、休暇を取得して見に行ってきました。茨城県への単身赴任の間に一度は見ておきかったヒメサユリ。福島、新潟、宮城、山形の県境付近の深山にのみ自生する日本固有のユリ科の花です。

朝5時30分に友部のアパートを出発。真岡まで北関東自動車道を利用し、鬼怒テクノ通りを北上、国道4号、県道30号、国道400号、国道121号、国道289号を通り3時間余りで南会津の南郷に到着。まずは高清水自然公園へ向かいます。

午前9時前に高清水自然公園に到着。既に観光バス1台、乗用車が10台ほど駐車場に止まっていました。入園料300円を払ってナラ林を進むと視界が開け、ヒメサユリの群生地が姿を現します。

始めて見るヒメサユリです。

高清水自然公園は標高約850メートルにあることから、地元で「天空のひめさゆり」と呼ばれています。

約7ヘクタールの敷地に約100万本のヒメサユリが自生しています。

満開を迎えました。

ボランティアの方が団体さんに解説しています。

群生地の様子。この群生地にはワラビが共生しています。ワラビの葉が適度な日陰をつくり地温の上昇を防ぎ、ワラビの根はヒメサユリの球根をモグラなどの食害から守るそうです。自然公園の周囲には電気柵が設けられていますがシカの食害から守っているそうです。昔は周囲には熊しかいなかったのですが、近年鹿が増えてきているようです。

ピンクの花に混ざり白い花を見つけました。

3か所で見つけました。非常にレアです。

木道脇にヒメハギも咲いていました。

オニノヤガラの蕾

お客さんがだいぶ増えてきました。

再びヒメサユリです。

1輪の花をつけるまで種から6年かかり、このように多くの花をつけるには7年以上を要するそうです。

まだ蕾も数多く見られるので、これから日増しに花数が増えていきそうです。来週には一面ピンクに染まるのではないでしょうか。

ハルゼミの抜け殻。今日もハルゼミの大合唱を聞くことができました。

1時間ほど散策してから南郷へ戻り、もう一つの目的地である宮床湿原へ向かいます。

磐梯山の山登りから八方台駐車場に戻り、裏磐梯方面へ向かいます。向かった先は裏磐梯ビジターセンター近くの探勝路です。目的はベニバナイチヤクソウ。銅沼付近よりも標高が低いため見頃を迎えているのではないかと思いました。

予想通り紅色のイチヤクソウの花を見ることができました。

大きさ1cmほどの可憐な花です。

群生地もありました。

少し離れたところでも咲いていました。

湿地園ではクリンソウも開花。

夏なるとオオウバユリが咲くようです。

五色沼の1つでもある毘沙門沼から見上げる磐梯山です。

帰りは裏磐梯から国道115号を南下。道の駅 猪苗代に立ち寄りました。磐梯山をバックに広々とした道の駅でした。その後、猪苗代磐梯高原インターチェンジから磐越道、東北道、圏央道を経由して高尾に戻ってきました。

磐梯山頂で30分ほど眺望を楽しみ昼食休憩。そうこうするうち磐梯山周辺の南側では積雲が湧き始めました。時折日差しを遮ります。高気圧の後面に入り、湿った南風が吹き始めたようです。眺望を十分楽しんだので、バンダイクワガタの咲くガレ場を目指し下山を開始します。

櫛ヶ峰方面の尾根を下ると、周囲にはイワカガミが咲き乱れていました。

イワカガミとミヤマキンバイが咲くお花畑を下ります。

しばらく歩くとガレ場に到着。目的のバンダイクワガタが咲いていました。

このあたりは満開です。弘法清水小屋で聞いた通り、見頃を迎えていました。

磐梯山の固有種。青紫色の可憐な花です。

飯豊山をバックに 撮影してみましたが、コンデジではフォーカスがオ―トで設定されてしまうのでこれが限界です。

ハクサンチドリが咲き始めていました。

下ってきた尾根道を振り返ります。正面は磐梯山。 尖がったところが天狗岩でしょう

噴火火口壁の先に飯豊山を望みます。暫くは見晴らしの良い尾根歩きが続きます。

アズマギクの群生。風に揺れて撮影が難しい・・

ミヤマヤナギの白いモコモコです。

尾根歩きが終わり、樹林帯を銅沼方面へ下ります。

20分ほど下ると見晴らしのよい場所に出ました。正面に櫛ヶ峰の爆裂火口壁。

さらに下るとアカモノが咲いていました。

さらに下ると右手に神秘的な沼が現れます。

ようやくスキー場の上部に出ました。桧原湖はすぐそこです。ここから折り返して中ノ湯跡方面への登りとなります。

途中、美しい湿原が広がっています。

銅沼(あかぬま)に到着。 鉄分で赤褐色に染まる沼。そして正面には爆裂火口壁。噴火による山体崩壊の凄さを実感しました。

最後に、スキー場から中ノ湯跡にかけて見かけた花を紹介します。

タニギキョウ

ツマトリソウ

ズダヤクシュの群生地。咲き始めは緑色?

まだツボスミレが咲いていました。

ホオノキの花。甘い香りが漂っていました。

ベニバナイチヤクソウ。沢山の株がありますが全て蕾でした。開花まであともう少し。この花は裏磐梯ビジターセンター近くにも群生しているので、帰りに寄ってみることにします。

マイズルソウは咲き始め。

クルマムグラ。

咲き終わった花の種です。

とても小さな可愛い花です。名前がわかりません(現在調査中)。

山頂まで登り、銅沼まで下った後の中ノ湯跡にかけての上りは足が攣るパターン。2年前と同じく階段の途中で太ももが攣り、その後は亀さん状態。結局、八方台駐車場に戻ったのは12時30分近くになってしまいました。その後、ベニバナイチヤクソウの花を見るために裏磐梯に下ることにしました。

弘法清水小屋でバンダイクワガタの開花状況を確認してから山頂を目指します。すぐそこに見えるのですが、最後の登りは結構ハードで15分ほどかかります。

樹林帯を超えたため明るくなった登山道の周りにはたくさんの花が咲いています。タチツボスミレが満開です。

ミツバオウレン

あともう少しです。

9時30分に標高1816mの磐梯山頂に到着。3等三角点にタッチ。

正面(南側)の眺望が開け、雄大な猪苗代湖を一望します。遠く那須連山も見えています。

南西側の眺望。正面は会津若松の街並みでしょう。越後三山や浅草岳、守門岳が見える方角ですが、あいにくこの方面は霞んでいて、遠くの山並みは見えません。

西北西には白銀に輝く飯豊連峰から飯森山にかけての山形県境の山並み。

北側には桧原湖と西吾妻山。

北東にはこれから向かう櫛ヶ峰方面の稜線、その先に秋元湖、西吾妻山から東吾妻山にかけての福島県の山々。

飯豊連峰は貫禄があります。

標高2128mの大日岳をズーム。

標高2015mの飯豊山。

桧原湖の先には標高1826mの大朝日岳。磐梯山からの距離は75km。この時期にしてはまずまずの眺望です。

標高1984mの月山。磐梯山からの距離は105km。10時を過ぎてもうっすらと見えていました。朝早く登れば、もっと鮮明に見えたことでしょう。

西大巓(1982m)、西吾妻山(2035m)から中吾妻山(1931m)にかけての峰々。

鬼面山(1482m)、箕輪山(1728m)、鉄山(1709m)、安達太良山(1700)、和尚山(1602m)と続く安達太良連山。

30分ほど眺望を楽しみ昼食休憩としました。そして櫛ヶ峰方面への稜線を下り、ガレ場に咲くバンダイクワガタを見に行くことにします(続く)。

今日は11月の祝日の振替休日のため会社が一斉休日でした。天気が良いので、磐梯山に登りバンダイクワガタの花を見てきました。予想以上に視程が良好で、東北地方の山々を遠望することができました。

朝5時前に友部のアパートを出発。水戸ICから常磐道と磐越道を走ること2時間。磐梯山SAで休憩。

郡山付近は低い雲が広がっていましたが、会津地方は雲一つない晴天です。 磐梯山もくっきりと見えています。

磐梯山ゴールドラインを上り最初の展望スポットに立ち寄ります。猪苗代湖は朝霧に霞み、遠く那須連山を遠望します。

那須連山をズーム。朝日岳、茶臼岳、三本槍岳、茶臼岳、 旭岳ののピークが見えています。

標高1194mの八方台駐車場に車を停めて7時50分に出発。ハルゼミのセミ時雨の中、ブナ林を歩きます。2年前の6月23日にも同じルートを登ったときはマイズルソウが満開でしたが、今日はまだ咲いていません。

笹の花が咲いていました。

約20分で中ノ湯温泉跡に到着。視界が開けます。正面にこれから登る磐梯山が姿を現します。

ガクウラジロヨウラクが咲き始めています。

イワカガミも咲き始め。

ミツガシワの群落を右手に見て木道を進みます。

タニウツギの咲く登山道を登ります。

しばらく上ると視界が開けます。眼下に桧原湖を見下ろします。その先にはうっすらと白銀に輝く月山、その左には大朝日岳が見えていました(いずれも写真では見えにくいです)。このあたりから飯豊山も姿を現します。

大朝日岳をズーム。

さらに標高が上がるとミヤマカタバミが咲いていました。ズダヤクシュやヤマハタザオも数多く見かけました。

ツツジも咲いています。

お花畑から磐梯山を見上げます。新緑が鮮やかです。残雪も見えています。

雄大な飯豊連峰。大日岳と飯豊山です。

ミヤマキンバイ

ヤマハタザオ

ミヤマオダマキも2輪開花していました。

山頂へ向けた最後の登りは厳しいものがあるので、まずは弘法清水小屋で休憩。雲が沸いてくる前に周囲の山々を見渡します。

櫛ヶ峰の先には吾妻連邦。左から西吾妻山、中吾妻山、東吾妻山、高山と続きます。

その南には、箕輪山、鉄山、安達太良山、和尚山。この方面は少し雲が沸いてきました。

北側の眼下には桧原湖。その先には、まだ大朝日岳と月山が見えています。

大朝日岳をズーム。

月山をズーム。コンデジ写真ではわかりずらいのでコントラストつけました。肉眼では白銀に輝く月山をはっきりと認識できます。

続いて、磐梯山山頂を目指します。

今日は高気圧に広く覆われ、梅雨の晴れ間が広がりました。オホーツク海高気圧による梅雨寒も小休止で爽やかな陽気になっています。今日は働き方改革に伴う健康管理時間調整のため自主的に15時で退社し、帰りにひたち海浜公園に寄ってきました。目的はオオウメガサソウです。

6月8日から16日まで、公園内の特別保護区内のガイドツアーが開催されていますが、14時が最終受付なので閉園1時間前の16時到着では間に合いません。数年前に訪れた時、保護区域外でもオオウメガサソウを見ることができたので、その時の記憶を頼りにひたちなか自然の森へ向かいます。

歩くこと10分、見覚えのある場所にやってきました。

しばらく歩くと、蕾が膨らみ始めたオオウメガサソウを発見。

こちらの花は開花。下から見上げます。写真に撮ろうとするとコンデジではピントが合わなくで苦労します。

特別保護区域ではありませんが、群生地では一株一株、丁寧に保護されています。数年前に来たときはこのような保護はされていませんでした。

上から見たオオウメガサソウ。

下から見上げます。HPの説明によると、オオウメガサソウは茨城県レッドデータブックでは絶滅危惧ⅠA類、環境省レッドデータ ブックでは準絶滅危惧に指定されている希少な植物で、神秘的な佇まいとうつむきがちに咲く様子から“森の妖精”とも呼ばれているそうです。本公園が日本の自生南限地とされています。

本当に可憐な花です。バスでは間に合わないので勝田駅からタクシーに乗ってきた甲斐があります。

HPからさらに引用します。オオウメガサソウは、ツツジ科ウメガサソウ属の常緑低木で高さは10~15cm。主に、日当たりの良い アカマツ林の林床の貧栄養な砂質土壌に地下茎を伸ばして生育しています。直径1cm ほどの可憐なピ ンク色の梅に似た花を、笠のように下向きに咲かせるため「ウメガサ」の名が付き、よく似た「ウメガサ ソウ」よりも大きいことから「オオウメガサソウ」と名付けられました。

ウメガサソウは園内のいたるところで咲いています。

オオウメガサソウは咲き始めの株が多かった一方、ウメガサソウは今が盛りです。

イチヤクソウも満開です。

ピンク色のイチヤクソウも咲いています。一昨年、磐梯山の麓で見かけたベニバナイチヤクソウほどは紅くありません。

オオバノトンボソウの蕾です。今月末には開花するようです。

前回訪れた時に比べると花の名前が書かれたプレートが目立ちました。プレートを頼りに様々な花を観賞することができます。

明日は会社の休業日(11月の祭日の振替休日)。天気は下り坂ですが会津磐梯山で咲き始めたバンダイクワガタの花を見に行く予定にしています。

昨日、関東甲信、東海、北陸、東北南部で梅雨入りしました。本州付近を通過する低気圧の影響で今日も不安定な天気になっています。湿度が高く蒸し暑く、午後は雷雨がありそうです。

先日した人間ドックの結果が届き、今日の午前中はかかりつけのお医者さんのところに相談に行ってきました。尿酸値の異常値が再発。昨年はストイックな生活を続けて気合で下げましたが、長続きしなかったようです。結局、血圧に続き尿酸値を下げる薬も服用することになってしまいました。次はコレステロールか?腎臓結石も大きくなってしまい、こちらは来週泌尿器科を受診予定。歳を重ねるとあちこちガタが来るようです。胃カメラで異常がなかったのはせめてもの救いか。

終わりが見えない茨城県への単身赴任、毎週末高尾に戻り一日は実家通い。庭の草花は自宅と合わせて2か所の面倒見。ここ2年程疲労が蓄積しているので、今後は自分の体調を優先することにしました。ということで今日の実家通いは奥さんにお任せです。しかし遺産相続の手続きが残っています。金融機関や八王子の実家の登記変更は終わりました。しかし祖父から引き継いている福島関係が厄介。ひとまず家庭裁判所で検認済の遺言書通りに手続きを進め、その後のことはゆっくり考えます。その前に相続税の計算。気が重い・・・

西八王子のお医者さんの帰り、有酸素運動を実践するため、久しぶりに片倉城跡公園まで歩いてみました。はす沼の東側の池ではカワセミが枝にとまっていました。

彫刻広場西側の池ではスイレンやコウホネの花が咲いています(コウホネは写ってません)。

スイレンの花に近づいてズーム。

今日の目的はカワセミやスイレンではなくシャクジョウソウ(錫杖草)です。梅雨入り後、毎年同じ場所に姿を見せます。時期的に早いかなと思っていましたが、ちょこっと姿を見せていました。

遠くからなので思いっきりズームするか、ちょっと危ないですが近づいて見るとこんな感じです。地味で目立たない花なので意識して探さないとわかりません。これから大きくなると観察しやすくなります。

花菖蒲が見頃を迎えていました。片倉城跡公園ではそろそろホタルが飛び交う頃ではないでしょうか。昔は会社帰りに立ち寄りましたが、ここ数年見に行ってません。