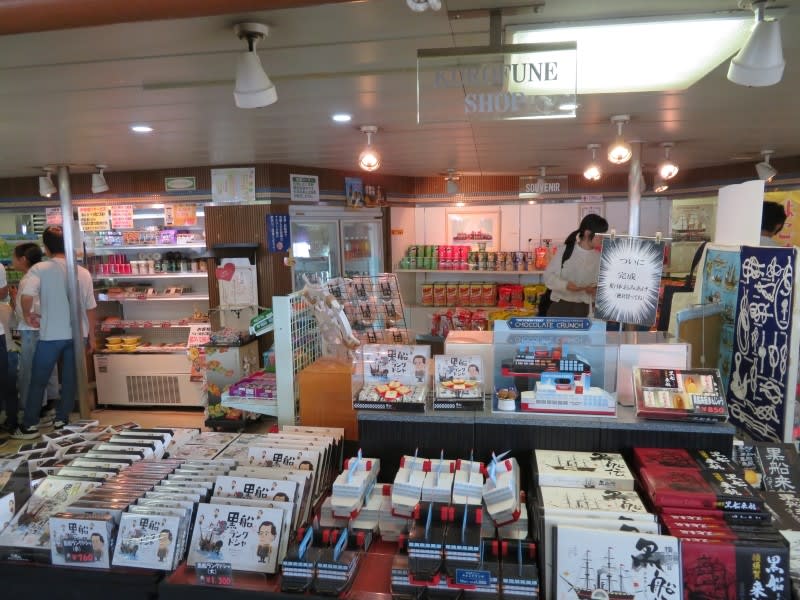

昭和の名残を留める銚子電鉄で銚子駅から外川駅まで往復した後、銚子駅から車で犬吠駅まで向かい、銚子電鉄直売店でお土産を購入しました。時間は13時近くになってしまったので、売店近くの食堂(島武)で、銚子港で水揚げされた新鮮な地魚を使ったお寿司を食べてから近くの犬吠埼灯台へ向かいます。駐車場から犬吠テラスハウスの中を抜けると犬吠埼灯台はすぐ目の前です。

明治7年(1874年)にイギリス人技師ブラントンの設計でつくられた高さ約32メートルの日本製レンガづくりの西洋式灯台です。文明開化の先駆けとして明治7年11月15日に完成し、高さは地上から塔台頂部まで31.3m、水面から52.3m。灯台の周囲には銚子ジオパークの遊歩道があり地層や植物を観察できます。

入口の前には「幸せを呼ぶポスト」。白い丸型ポストです。2012年3月14日に銚子海上保安部と銚子郵便局が協力して茨城県で保管していた丸型ポストを白い犬吠埼灯台にちなんで白く塗ったもので、 ホワイトデーに設置されたので「恋愛が成就するポスト」、「幸せを呼ぶポスト」、「願いが叶うポスト」とも言われているそうです。

まずは入場料を払って敷地の中に入ります。灯台入口の上には「明治七年甲戌十一月十五日初點」の文字が刻まれています。その上には ILLUMINATED 15TH NOVR 1874と英語の表記も。この犬吠埼灯台は、近代化産業遺産と国の登録有形文化財にも登録されています。灯台の上まで登ることができるので、早速登ってみることにします。内部の見学は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として暫く休止してましたが、6月19日から再開されたそうです。99段のらせん状階段と10段近いはしごを登り展望台に到着。雄大な景色が広がります。

三方を海に囲まれているため、海を中心とした景色が広がります。展望台はようやく人がすれ違うことができる程度の狭さ。しかも方角によっては強風が吹き付けるため、荷物が飛ばされないよう配慮が必要でソーシャルディスタンシングを意識するどころではありません。幸い先客は誰もいませんでした。眼下には岩礁に荒波が打ち寄せます。思ったほど海は荒れていません。

北西は銚子方面。銚子ポートタワーがちょこっと見えます。

さらに西には風車が見えます(ズーム)。神栖市波崎の風力発電所でしょう。

南西側です。屛風ヶ浦方面を見渡すためにはもう少し高さが必要ですが、これでも海面約50mの高さにあるため海を航行する船舶にとっては十分です。風が強く吹き付けるのと、4名ほどお客さんがやってきたため、5分ほど眺望を楽しんでから、らせん階段を下ることにしました。階段はすれ違いが困難な狭さ。展望台以上にすれ違い時の配慮が必須です。幸い、上り下り共に一人にも出会いませんでした。

続いて隣接する犬吠埼灯台資料展示館を見学。内部には犬吠埼灯台の紹介がありました。建材中最も多量に必要とした煉瓦はイギリス製品を勧めるプランとン技師の提案に対し、 日本人中沢技師は国産品使用を叫び、県内に良質の土を発見し、国産煉瓦の完成に腐心した結果、 外国製品に比べて遜色のない優良な煉瓦を完成。灯台・付属舎・宿舎に19万3千枚の煉瓦を使用して灯台を完成させました。レンガ造りの建築物としては日本一の尻屋埼灯台につぐ高さを誇ります。

資料館の中には犬吠埼で使われているものと同じ一等レンズが展示されていました。犬吠埼灯台は、日本に5つしかない1等レンズ(1等4面フレネル式閃光レンズ)を使用した第1等灯台。電球は400ワットのメタルハライド電球を使用。110万カンデラの光を放ち 光達距離は19.5海里となっています。展示されているのは1等レンズの第1号として沖ノ島灯台(福岡県宗像市)において大正11年から平成19年まで100年間使用されていたものです。レンズ本体の高さ2.53m、直径3.03m、高さ5.14m、総重量は13トンもあるそうです。回転装置と一体になった展示を見ることができるのは日本ではここだけです。左奥に見える3等レンズと比較するとその大きさに驚きます。

もともと犬吠埼灯台に使用されたレンズは、当時フランス製の1等8面閃光レンズでした。横浜に行幸された明治天皇が犬吠埼に送る前の試運転をご覧になっているそうです。これが太平洋戦争で一部破壊され、現在は灯台局レンズ工場で製造された1等4面閃光レンズが使用されています。レンズは、高さ約2.6m、直径約1.9mもある大きなもので、このレンズを水銀が入った器のようなものに浮かべ、浮かんでいるレンズをモーターで回転させて点灯していているそうです。

こちらは3等レンズ。東京湾入口の東京灯標で1969年から廃止される2010年まで40年間使われていたものです。

日本でのぼれる灯台の一覧が紹介されていました。全部で16基あります。千葉県では野島崎灯台にものぼることができます。昔、子供たちを連れて行った記憶があります。

資料館の横には、日本最初の霧信号として尻屋埼灯台(青森県)で使用された霧鐘が展示されています。明治10年11月20日に尻屋埼灯台に取付けられ、明治12年12月20日に新式の蒸気霧笛にその役目をゆずるまで、スコットランド製の時計仕掛けの打鳴器によって、1分間に1回、霧や雨など視程の悪い時に打鐘していました。その後、明治25年4月15日に葛登支岬灯台に移設転用され、昭和12年に故障で業務休止するまで使用されていました。

灯台に隣接して犬吠埼霧信号所霧笛舎があります。千葉県のHPから引用します。

旧犬吠埼霧信号所霧笛舎は、濃霧などの視界不良時に音で通信所の位置を船舶に知らせる施設として明治43年(1910)に建設された。霧笛のラッパが突きだしたカマボコ形の屋根(ヴォールト屋根)が特徴的な建造物で、壁から天井に至るまですべて鉄製という明治後期における日本の灯台付属施設の特徴をよく示している。霧笛舎は平成20年(2008)3月に運用を終了したが、現在も建設当時の姿をよく残しており、鉄造霧笛舎として現存する唯一の施設である。

また、この鉄造建築に使用された鋼板は、官営八幡製鉄所の製品を使用したとみられることから、我が国の近代産業発展の一面を示す施設としても価値が高い。(引用終わり)

こちらの建物も、国登録有形文化財(建造物)に指定されています。

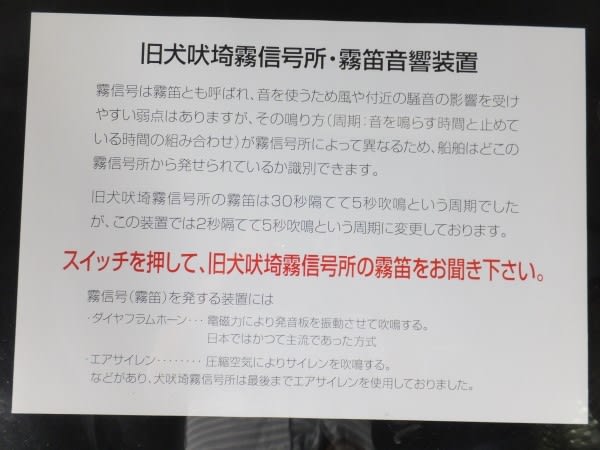

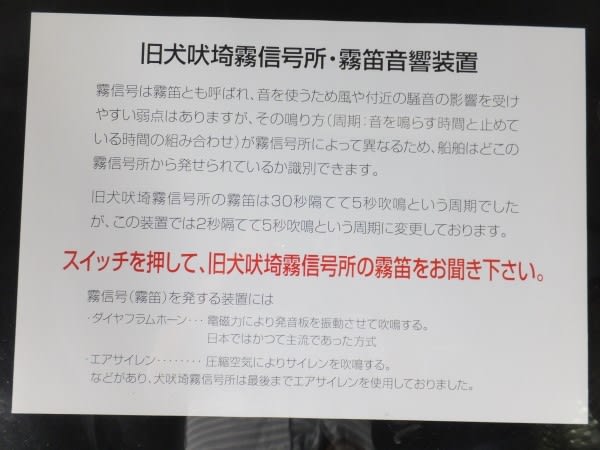

ヴォールト屋根の霧笛舎の中に入ります。中には霧笛音響装置が展示されています。圧縮空気によりエアサイレンを吹鳴するエアサイレン方式を使用していました。

霧で視界が悪いとき「ヴォ―、ヴォ―、ヴォー」という音で船に犬吠埼の位置を知らせていました。鳴り方の周期が霧信号所により異なるため、船舶はその周期からどこの霧信号所から発せられているかを識別しました。旧犬吠埼霧信号所の霧笛は5秒吹鳴、30秒隔てて5秒吹鳴という35秒周期でした。実際に霧笛を聞くことができますが、実際の30秒間隔で5秒警笛サイクルが、2秒間隔に短縮されていました。

霧笛舎の中に、フランス製の初代レンズが復元展示されています。戦後しばらくして現在の国産4面閃光レンズに交換されて以降、愛知県犬山市の博物館明治村に展示されていましたが、平成14年の犬吠埼灯台資料展示室の開館を機に里帰りが実現し、個々に展示されることになりました。

犬吠埼灯台資料展示館と霧信号所霧笛舎の見学を終わってから、灯台周囲の散策路を歩いてみました。海岸崖地にたくさんの花が咲いていました。いくつかを紹介します。

ノアザミ(海岸型)

ハマノイブキボウフウ

スカシユリ(ハマユリ)

ハマタカトウダイ。山に咲くタカトウダイに似ています。

ハマボッス。花が終わり果実ができ始めています。

これはハマナデシコ?

こちらはピンクのハマナデシコ? 自信ありません。

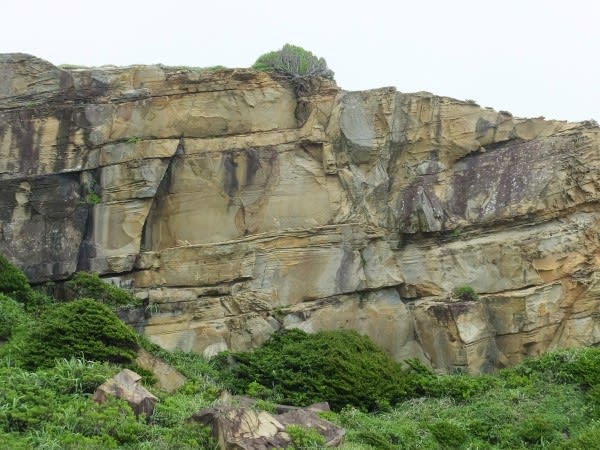

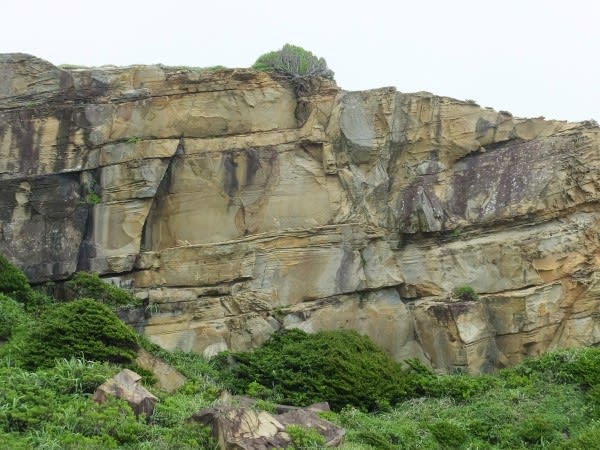

遊歩道一帯で観察できる白亜紀浅海堆積物は国指定天然記念物にもなっています。千葉県のHPから紹介します。

房総半島の地表面の大部分は約6,500万年前より新しい第三紀という、新しくて柔らかい地層でできているが、銚子には古く堅い地層が露出している。銚子半島の先端にある犬吠埼灯台下の海岸には、白亜紀に海底で堆積した地層が顔を出している。これが、国指定天然記念物「犬吠埼の白亜紀浅海堆積物」である。白亜紀というと恐竜が生きていた時代で、白亜紀の地層は関東から西に分布するが、そのような古い地層を地表で見ることができる場所は、関東地方ではここだけである。

犬吠埼の白亜紀浅海堆積物は、浅い海の海底で作られた堆積物である。浅海特有の堆積構造として、海底の砂の表面につけられたさざ波の痕跡が観察できる。この波の痕跡は、波長4~7cm、波高3~6mmで、ほぼ平行に規則正しく並んでおり、このような痕跡を漣痕(れんこん)と呼ぶ。

指定地域とその周辺には、銚子層群犬吠砂岩層が分布しており、砂岩と頁岩の互層をなしている。漣痕はその砂岩層の表面に観察できる。これは、砂の表面にできたさざ波の跡の上に、頁岩層の元になる泥が静かに堆積したまま地層中に保存されたものである。この地層は化石も豊富で、付近ではアンモナイトの化石が発見されたこともある。

指定地域は地表で白亜紀の地層と漣痕が観察できる、全国的にも数少ない貴重な場所である。(引用終わり)

国指定天然記念物「犬吠埼の白亜紀浅海堆積物」。白亜紀に海底で堆積した地層が顔を出しています。

ここで観察できる地層が紹介されていました。

砂岩泥岩互層です。

帰りに屛風ヶ浦を間近に見ることができる千葉科学大学近くの公園を訪れ、屛風ヶ浦を遠望しました。

屛風ヶ浦は長さ10km、高さ20~60mの海岸食。300万年前の地層です。屛風ヶ浦について再び千葉県のHPから引用します。

屏風ケ浦は下総台地を削る海食崖で、千葉県銚子市犬岩から旭市刑部岬まで、新第三紀鮮新世以降の地層から成る露岩の崖が約10kmにわたって分布する。一億年以上前の硬い岩石を基盤として約300万年前~40万年前の海洋性の環境で堆積した犬吠層群と、その上に不整合面で接する内湾的な環境で堆積した香取層や関東ローム層から成る。切り立った落差約60mの崖は、比較的柔らかい火山灰層などから構成されており、波浪の影響で崖面から剥離・落下した土砂が沿岸流により常に運び去られることにより形成されてきた。その侵食速度は年間50cm~100cmと急激であった。 屏風ケ浦の地形は、地質学上、また観賞上の価値が高く、重要である。(引用終わり)

足元で咲いていた黄色い花。タイトゴメでしょうか。

駐車場近くで見かけた世界一ちっちゃな水族館。残念ながら閉館中でした。

もう少し海岸の散策を続けたかったところですが、鹿島神宮を参拝する時間が無くなってしまいます。夕方にはアパートに戻りたいので、銚子散策はここで終了としました。