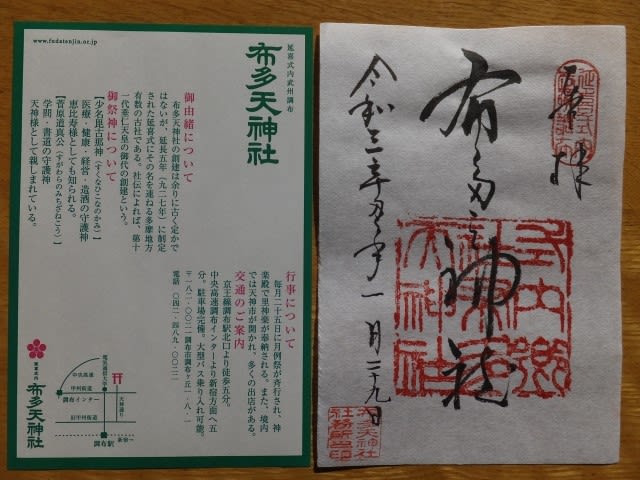

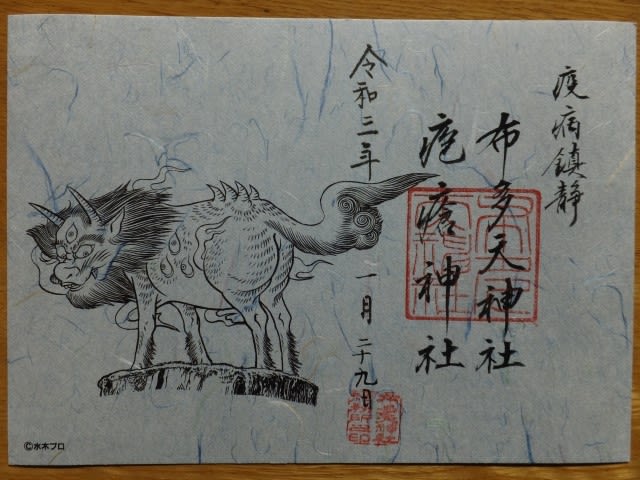

調布の布多天神社で疫病鎮静の御朱印を頂いてから深大寺へ向かいます。深大寺を訪れるのは30年ぶりです。調布からかなり歩いた記憶がありますが、地図で見ると意外と近そうです。

布多天神社から800mほど北へ進み中央高速の下をくぐると池上院の脇から深大寺南参道となります。ここから坂を上り500mほどさらに北上します。

20分ほどで深大寺の参道に到着しました。正面が山門です。

ここが噂の鬼太郎茶屋です。30年前にはありませんでした。店の中(妖怪ショップ)はゲゲゲの鬼太郎グッズであふれています。

店の前では鬼太郎とねずみ男がお出迎え。

妖怪が勢揃い。

鬼太郎茶屋の車です。「茶屋号」と呼ばれています。ナンバープレートは、水木しげるの出身地の鳥取ナンバーでした。調布市内を走ることがあるのでしょうか?

山門手前の元祖嶋田屋です。店前に鎮座する一対の羅漢像は、そばを食べる時の「いただきます」と「ごちそうさま」を表現しているそうです。

いよいよ深大寺山門にやってきました。

山門の説明です。慶応元年(1865)の火災の際にも常香楼とともに被災をまぬがれた建物で、現在、山内で一番古い建物となっています。東京に残っている江戸時代の建築の中でも、意匠的に特にすぐれたものの1つとされています。

正面には「浮岳山」の山号額を掲げています。形式は、主柱を3.6m間隔に立てて扉を付け、後方に細い控え柱を立てた一間薬医門とよばれるものです。柱、梁、組物などの材はケヤキ。屋根は切妻の茅葺き。屋根裏板や垂木はスギで造られています。ケヤキ部分をベンガラで赤色に、スギ部分を黒で塗った、山内唯一の彩色された建物です。

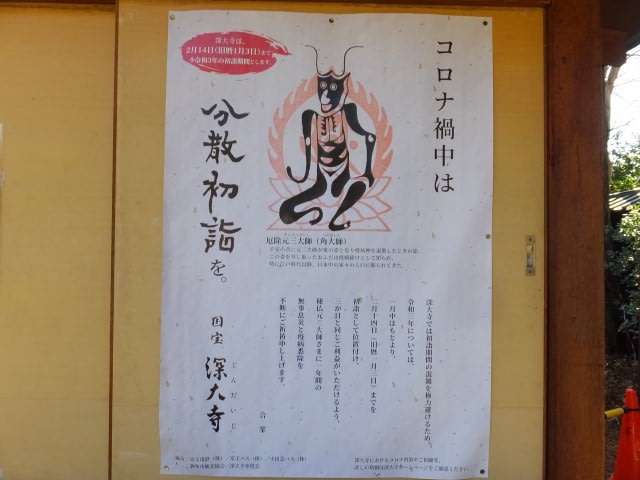

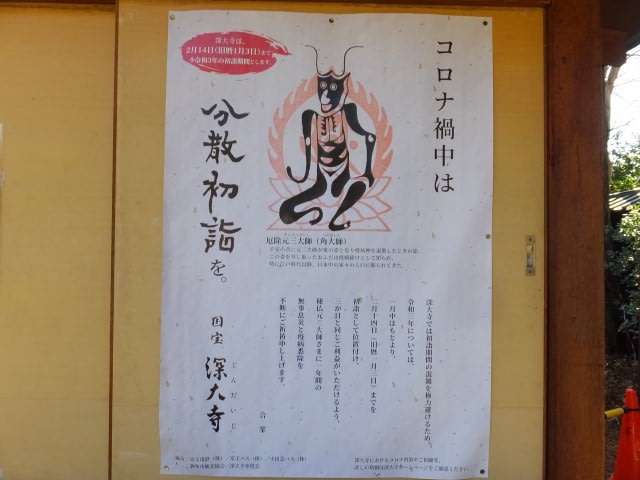

山門の先で見かけた掲示です。分散初詣が呼びかけられていました。深大寺では2月14日(旧暦1月3日)までを初詣期間としています。ポスターには厄除元三大師(角大師)が描かれています。これは平安の昔、元三大師が鬼の姿となり疫病神を退散したときの姿を写し取ったものです。このお姿を刷った「おふだ」は、魔除けとして知られ、特に江戸時代以降、日本中の家々の入口に貼られてきたそうです。

本堂にお参りします。江戸時代の本堂は幕末の火災で焼失し、大正8年に今の本堂が完成しました。平成15年には大屋根大改修工事をおこない、瓦屋根より銅板葺本瓦棒葺きになり本堂外観が一新されました。30年前とは外観がかなり異なっているようです。こちらにも分散初詣の呼びかけ。

現在の鐘楼です。文政12年(1829年)に建てられた旧鐘楼は大師堂裏の高台にありましたが、幕末の大火で消失し、その後、1870年に、山門を入った右手に位置を移して再建されました。

慈恵大師(元三大師)像を安置している大師堂です。江戸時代の大師堂は本堂の西南に東向きに建っていましたが、幕末の火災で類焼。本堂西の崖地を削って造成した敷地に位置を移して再建されました。被災直後の慶応3年(1867)に本堂をさしおいて復興されました。

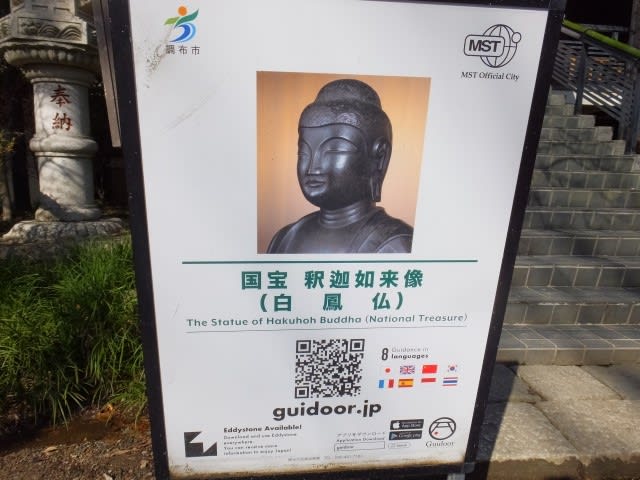

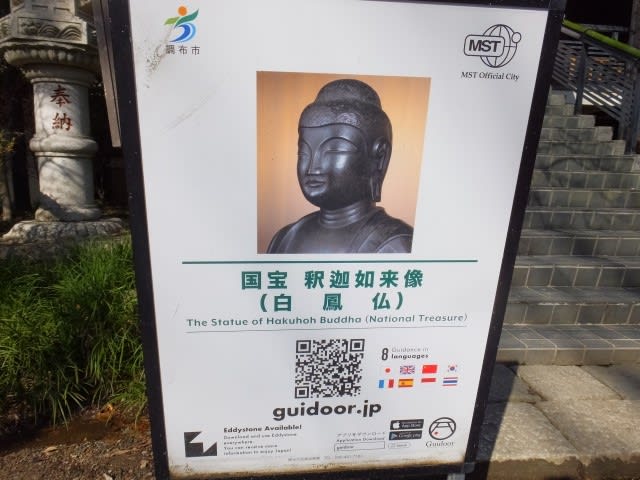

白鳳仏を安置する堂宇として昭和51年に新築された釈迦堂です。大切な仏像を火災、盗難から守るため鉄筋コンクリート造りとし、湿気の多い土地であることを考慮して高床式に作られているそうです。四本の円柱に支えられた屋根は方形造り、銅板葺きと言われるもので、頂部に露盤・宝珠をすえています。

ちょうど、国宝の釈迦如来像(白鳳仏)と毘沙門天像が公開されていました。HPの説明によると、

国宝「釈迦如来像」は穏やかな微笑みをたたえる飛鳥時代後期(白鳳期)を代表する仏像です。本像は、東日本最古にして都内寺院唯一の国宝仏です。また同時公開される、調布市有形文化財「毘沙門天像」は平安時代後期の作であり、深大寺創建時の本尊「深沙大王(じんじゃだいおう)」の化身と伝えられています。深大寺の古代を偲ぶ二尊を「釈迦堂」でお参りください。(引用終わり)

拝観料300円を払って外から見学することができました。

白鳳仏についてHPから簡単に紹介しておきます。明治42年(1909)、当時東京帝国大学助手であった柴田常恵によって元三大師堂の須弥壇下から本像は再発見され、これにより深大寺の名は本像とともに日本中に知られるようになり、大正2年に本像は旧国宝指定となりました。その後、昭和25年の文化財保護法施行で重要文化財となり、新たに国宝指定を受け、関東所在の仏像としては神奈川県高徳院銅造阿弥陀如来坐像、東京都大倉文化財団普賢菩薩騎象像に次ぐ指定となり、寺院伝来の仏像としては都内寺院唯一にして、東日本最古の国宝仏誕生となりました。そのお姿はまさに国宝にふさわしく優れた造形美を讃えています。

確かに優しいお姿でした。

釈迦堂の近くに元三大師の説明がありました。おみくじの創始者だったのですね。深大寺のおみくじは古来のままで凶が多いそうです。凶は吉に転じる力を秘めています。先ほど紹介した魔除けのおふだ(角大師)についても紹介されていました。

こちらはトイレで見かけたトイレの仏 うすさま明王。「烏枢沙摩明王」は不浄や穢れを焼き尽くす力を持った明王様です。

最後に本堂裏手の高台に上ってみました。開山堂です。昭和58年の開創1250年大法会記念事業として新築された奈良時代様式の堂宇です。本尊に薬師如来、脇侍に弥勒菩薩、千手観音を安置、開基満功上人、天台宗第一祖惠亮和尚の尊像を奉安しています。

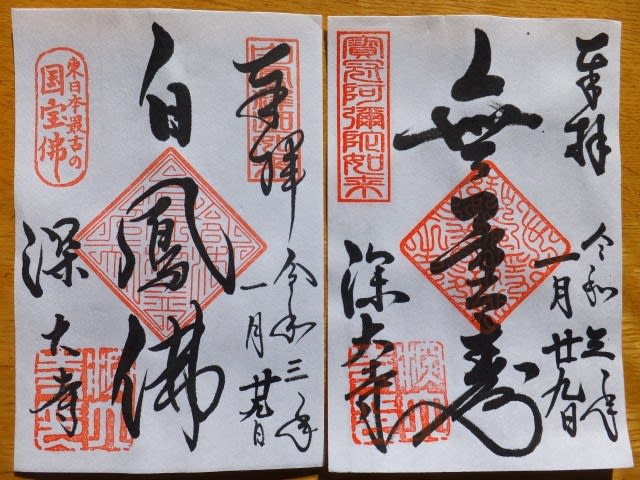

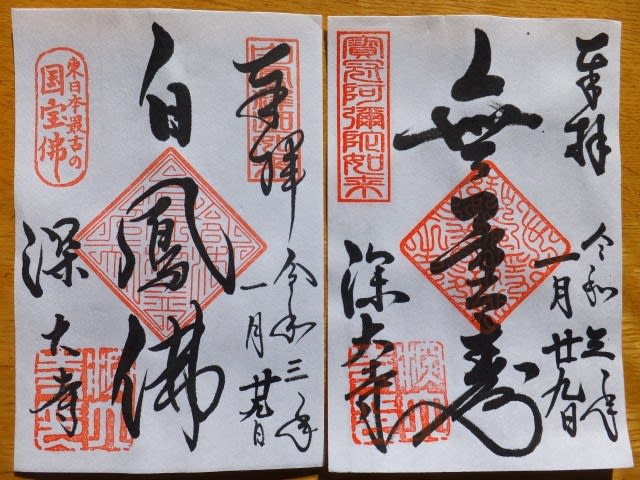

最後に御朱印2枚を頂きました。公開されていた国宝白鳳佛と、本堂本尊の無量寿です。

ほぼ30年ぶりの深大寺。鬼太郎茶屋にはびっくりしましたが、調布市は水木まんがの生まれた街と映画のまちとして観光にアピールしています。京王線が地下化されたことから、調布の駅前はずいぶんと様変わりしていました。

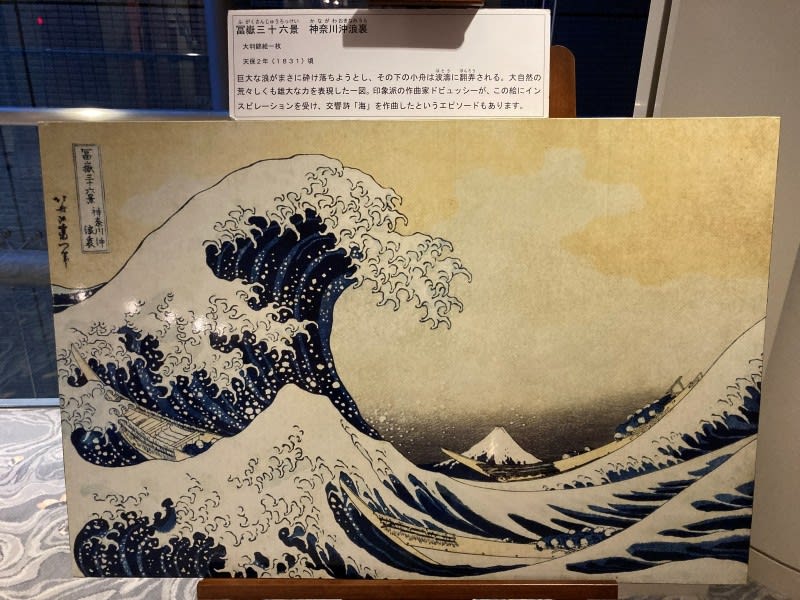

映画のまちの観光パネル。

駅から10分ほど西に歩いたところに2年前にオープンした鬼太郎ひろば。京王線の跡地を活用しています。

鬼太郎の像

目玉おやじ

縁台に座る、ぬらりひょん。

一反木綿のベンチ。その先の公園の端からはトンネルを出入りする京王線を見ることができます。

調布の街を訪れるのも久しぶり。京王線の地上駅があった時代から随分と様子が変わっていて驚きました。