一昨日の天皇誕生日の続きの記事となります。星野の里でセツブンソウを見学してから栃木県北部の大田原方面へ福寿草の群生地を見に行こうと考えていました。しかし栃木県北部の日光方面には雪雲がかかり、平野部も那須おろしの寒風が吹き荒れ、たとえ晴れても蕾が閉じているのではないかと予想して、急遽行先を変更。想定の範囲内だったので第2のプランとして考えていた栃木市の三毳山公園へ向かいました。同じ栃木市内でも距離はかなり離れていて、星野の里から車で45分程度かかりました(一般道)。

野草が見られる東口広場に車を停めました。平日にもかかわらず、ほぼ満車なのには驚きです。老夫婦や家族連れなどたくさんの方が訪れていました。

まずは東に向いた日当たりのよい「野草の園」へ向かいます。

野草の園には初めて訪れました。木道が整備され、貴重な野草が保護されています。

ユキワリソウを望遠でパチリ。咲いていたのはこの保護エリア一か所のみでした。

福寿草は今が見頃です。木道から近いところに群生する福寿草。

一方、セツブンソウは終盤でした。公園のHP情報では2月上旬には咲き始めた様子で、山里に位置する星野の里よりも半月以上季節の歩みが早いようです。

湿性自然植物園は最後に巡ることにして、野草の園からカタクリの園を経由し中岳へ向かいます。

約20分で標高210mの中岳に到着。ここには以前西側から登って訪れたことがあります。

しばらく南へ進むと、東側の眺望が開けた場所があります。茨城県の平野部から筑波山、加波山、栃木県境の山々まで一望します。

双峰の筑波山をズーム。男体山と女体山がほぼ重なって見えます。

ここでも習慣になってしまった牛久大仏探しにチャレンジ(笑)。それらしき姿を見つけました(写真中央のうっすらぼやけた像)。オートフォーカスのため焦点がぼやけてしまったのが残念。大仏までの距離は65kmなので、もう少し鮮明に捉えることができるはずです。

続いて三毳神社にお参りします。裏手からの登山路は工事中のため中継広場側から登りました。

富士見台に近づくと、日光方面の眺望も開けてきます。日光連山は雪雲の中です。

富士見台に到着。ここからは南側の眺望が開け、関東平野を一望します。

富士山周辺に雲が湧き始め、しかも逆光気味であることが重なって、富士山の姿が認識しずらくなってきました。

富士山は、大岳山と御前山の間に姿を現していました。三毳山から富士山までの距離は132km。早朝に訪れた桜川市の富谷山ふれあい公園から30kmほど近づいたことになります。

さいたま新都心から新宿、東京都心、そして左側に東京スカイツリーを遠望します。早朝に比べて湿度が下がり、季節風が吹いていることも重なり遠望できる条件が良くなってきた様子です。

東京スカイツリーをズーム

奥多摩から奥秩父の山々は早朝の富谷山から詳細に観察しているためパスします。奥秩父の北側には両神山がくっきりと見え、この北には御座山と続きます。

北側に目を移すと、雪煙に覆われた日光連山。

日光男体山をズーム

北西から西にかけての山々は木々の枝越しに見ることができますが、西側に眺望が開けた場所が見つかりません。

帰りに、中岳の手前でようやく赤城山の姿を見ることができました。黒檜山や地蔵岳の山頂は雪雲の中です。

そして西側には雄大な浅間山。方角がわからないと、一瞬富士山かと間違えてしまいそうなほど山容が似ています。中岳周辺では木々の間から遠くに白銀に輝く山頂が目立ちます。でも撮影しようとすると木々の枝が邪魔になってしまうのです。ようやく見つけた隙間からパチリ。

三毳山から浅間山までちょうど100kmの距離。浅間山の左のピークは前掛山となります。

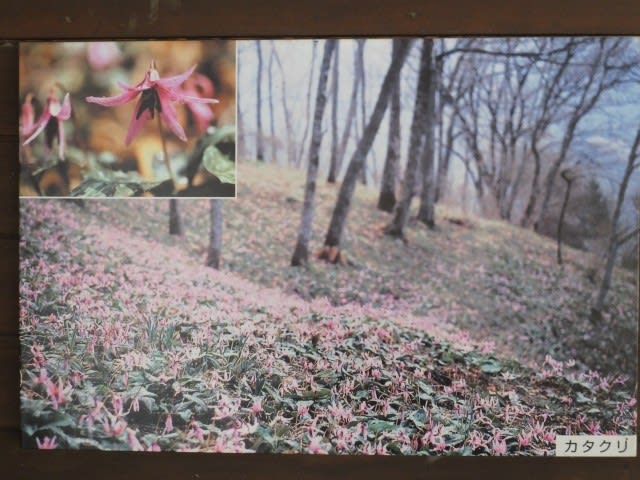

中岳からの下りは、かたくりの周遊の路を反時計回りに下ります。

今年初めてスミレを見かけました。春一番に咲くアオイスミレかな? ちょっと違うような・・・

1か月後にはカタクリやアズマイチゲなど早春の花に覆いつくされることでしょう。

最後に湿生植物園に向かいます。目的はザゼンソウです。

HP情報では1月末から顔を出し始めたそうです。

狭いエリアに結構な密度で咲いていました。期待以上です。

今回、三毳山公園をゆっくりと散策して何回か案内図を見る機会がありました。ここにはカタクリの群生地が2か所あることを知りました。群生地は、今回歩いた「みかも山公園かたくりの園」と西口近くの「万葉自然公園かたくりの里」。結構広い群生地のようで機会があったら訪れてみたいです。しかし、かたくりが満開となる頃は、イワウチワや各所の桜も満開となります。休暇を取得しても、訪れたい地域や場所が多すぎて、タイミングを合わせて再訪するのは厳しいかな・・・