先週金曜日の話題に戻ります。つくばみらい市で田んぼアートを見た後、圏央道へ向かう途中に常総市の一言主神社に立ち寄りました。御手水の一角に設けられたミツバチ専用の水飲み場が話題になり、今年もテレビで紹介されていたので一度訪れてみたいと思っていたのです。

駐車場に車を停めて神社の正面へ向かいます。たくさんの鳥居が並んでいます。

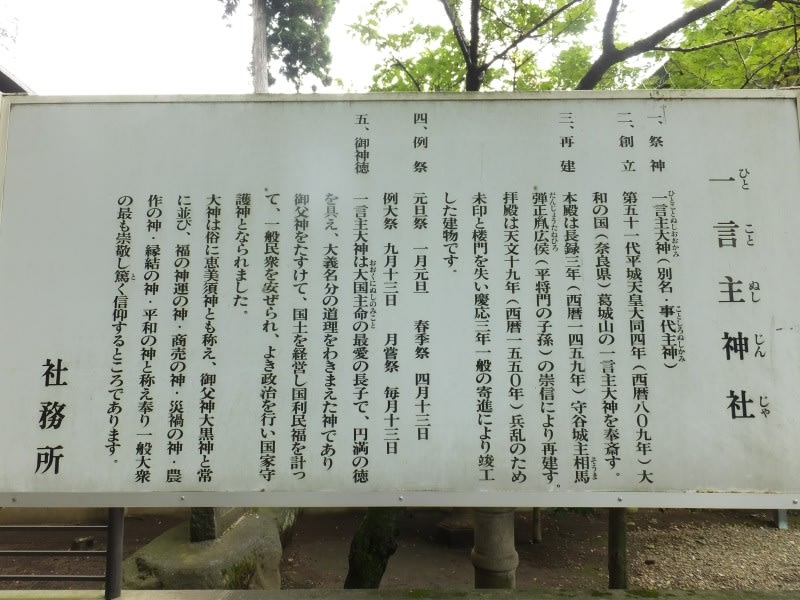

正式名称は三竹山一言主神社です。

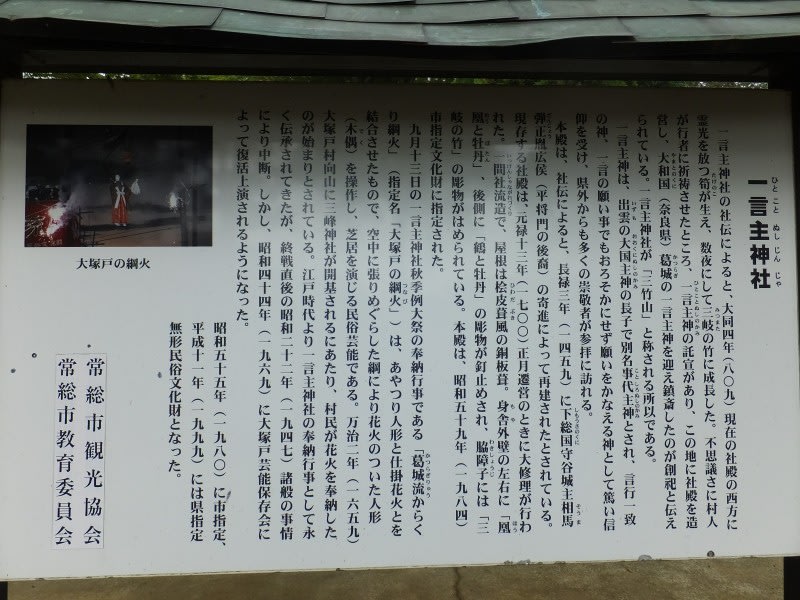

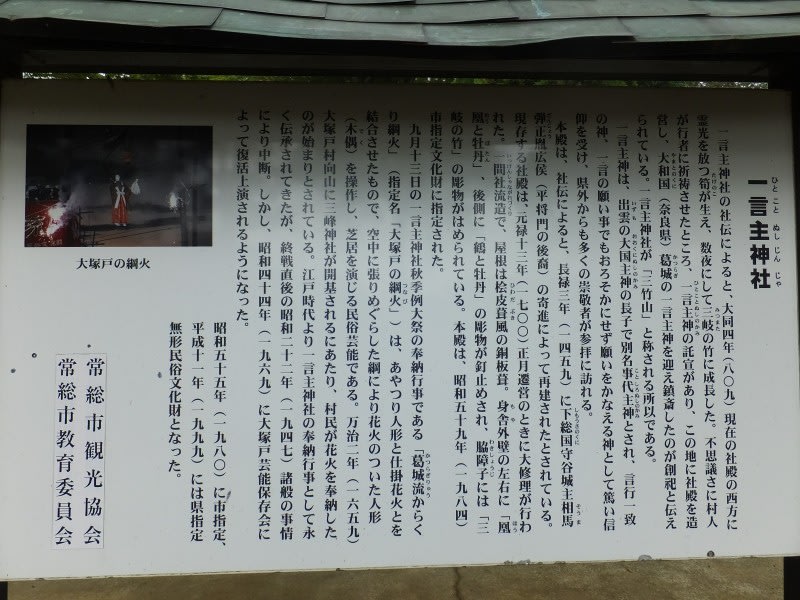

境内の一言主神社の説明をここで紹介しておきます。一言主神社の社伝によると、大同4年(809年) 現在の社殿の西方に雷光を放つ筍が生え、数夜にして三岐の竹に成長した。不思議さに村人が行者に祈祷させたところ、一言主神の託宣があり、この地に社殿を造営し、大和国(奈良県)葛城の一言主神を迎え鎮斎したのが創祀と伝えられている。一言主神社が「三竹山」と称される所以である。

鳥居をくぐり境内に入ります。

二の鳥居の両脇に狛犬

阿形の狛犬

吽形の狛犬

続いて三の鳥居。その先にも狛犬と次の鳥居が見えています

狛犬の脇に1本の古木があります。幹の中は朽ちていますが緑の葉が茂っています。生命力にあやかりたいのか、多くのおみくじが結ばれていました。そして右側には目的の手水舎。

2対目の狛犬(阿形)

2対目の狛犬(吽形)。一対目に比べて新しそうです。

ここで手水舎に立ち寄ります。神社のHPによると、現在の手水舎は昭和天皇御在位60周年記念事業として、昭和60年に新築されたものです。

手水舎の天上

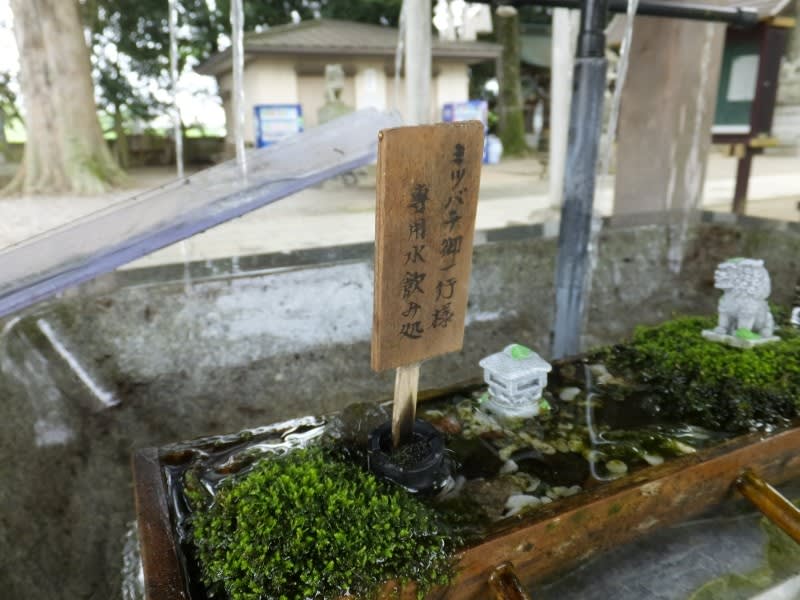

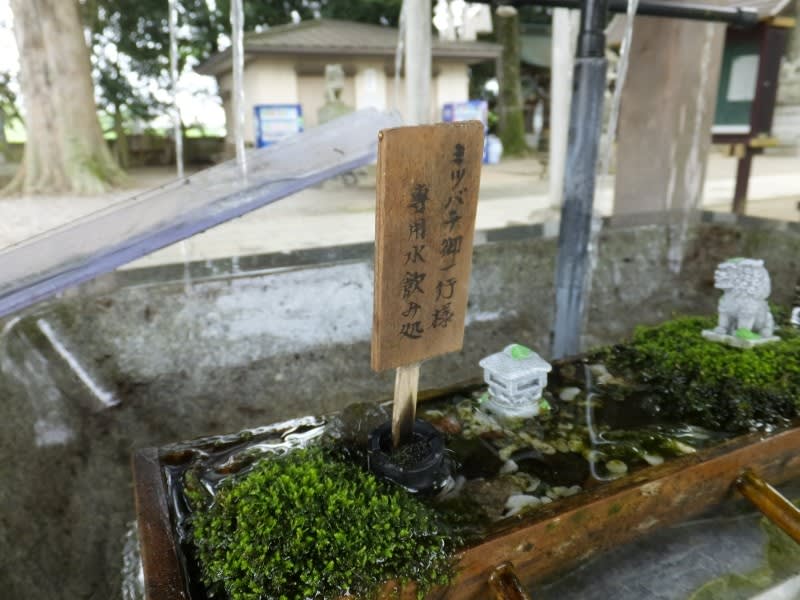

御手水の横には、このような看板が設置されています。これが有名なミツバチですね。

御手水の裏側にミツバチの水飲み場が設置されていました。

ミツバチ御一行様専用水飲み処の看板。訪れた日は涼しいためミツバチの姿はありませんでした。真夏の暑い日には、近隣の養蜂場からミツバチが団体で御来社するそうです。

再び参道に戻ります。四の鳥居をくぐります。ここには大きなしめ縄が掛けられています。

四の鳥居の脇には3対目の狛犬(阿形)

吽形。2対目同様、比較的新しそうです。

いよいよ拝殿にやってきまし。と思ったら、4対目の狛犬のお出ましです。これは貫録あります。

4対目の狛犬は上を見上げ貫録の姿(阿形)

吽形。ご立派です。

まずは拝殿にお参りします。神社のHPによると、拝殿は、当社別当寺であった普光寺という寺院が慶応3年(1867年)に拝殿を崇敬者の寄進によって再建したと記録されています。四間社の入母屋造の銅板葺で、特徴的な向拝は昭和60年に新築されました。拝殿、本殿の裏手に聳える杉の大木はご神木になります。

拝殿にお参り後、周囲を見学します。

御手水の裏手には五つ目の鳥居があります。狛犬はありません。

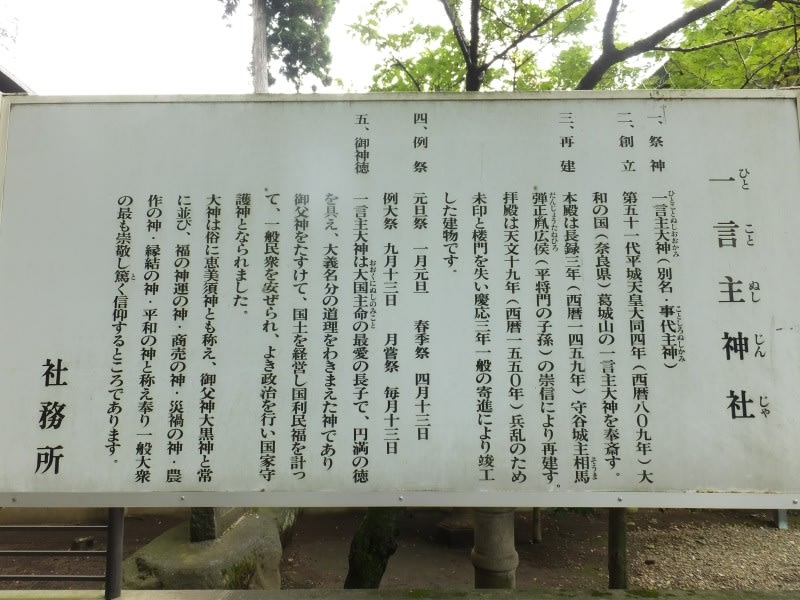

一言主神社の説明がありました。祭神は一言主大神。大同4年(809年)大和の国葛城山一言主大神を祀る神社です。たくさんの御神徳が並べられています。

4対目の鳥居、四の鳥居、御手水を振り返ります。広い境内には何本もの巨木が枝をのばしています。

拝殿の左手には大黒社と霊竹殿。大黒社は大黒天をお祀りする神社。一方、霊竹殿には歴代の三岐の霊竹が奉安されているそうです。当地周辺に発生したものや、関東一円の崇敬者より遠方から奉納されたものなど様々な霊竹が納められています。

隣に三竹の由来についての説明がありました。

拝殿の手前には三岐の竹が植えられています。この霊竹は当社近隣の氏子や遠方の崇敬者により奉納されているもので代々に渡り絶えることなく植生しているそうです。現在の竹は令和元年5月に奉納された三岐の竹です。根元を見ると3本に分岐していたので三岐なのでしょう。

三岐の竹と拝殿

続いて拝殿の裏側を見学します。

稲荷社と香取社。一言主神社の摂社のなかでも古くからお祀りされていて、稲荷社は福壽稲荷社とも称されていたそうです。

拝殿裏手の御本殿です。昔は水海道市だったのですね。現在は常総市に名称が変更されています。一言主神社のHPから本殿の説明について引用します。

中世の戦乱により荒廃していた当社本殿は、一言主大神を篤く信仰していた平将門の後裔と伝わる下総国守谷城主相馬弾正胤広侯の寄進によって長禄3年(1459年)に再建されたと記録されています。その後の約150年に渡り修復・焼失等の記録はありません。

現存する社殿には、更に近世へと下った元禄13年(1700年)正月13日、当社遷営の際に大修理が行われました。現存の棟札によれば、同国山川村の市村安兵衛を棟梁とした宮大工集団がこれを手掛けたと記録されています。

本殿の造りは一間社流造で、屋根は桧皮葺(ひわだぶき)風の銅板葺、朱塗りの社殿に彩色の施された彫刻が特徴です。身舎(もや)外壁の左右に「鳳凰と牡丹」、後側に「鷹と牡丹」の彫物、脇障子には当社ならではの「三岐の竹」の彫物がはめられています。(引用終わり)

壁の側面の彫り物は「鳳凰と牡丹」です。

本殿裏側にそびえるご神木

ご神木の杉の大木。正確な樹齢は不明。かつては近隣であればどこにいてもこの杉が天高く立つことを確認でき、当社の目印となっていたと云われています。

御神水です。境内の地下水が汲み上げられています。飲用水として利用するときは、必ず煮沸消毒を行いご利用下さいと記載されていました。

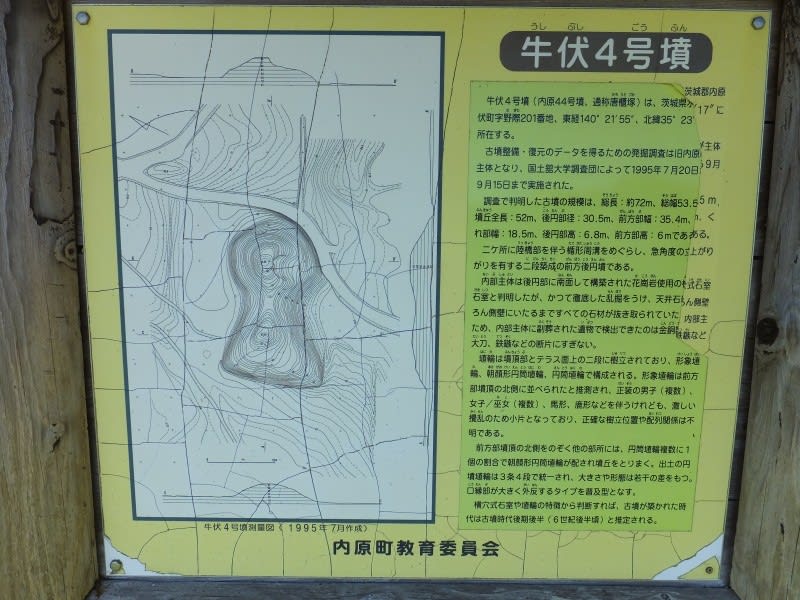

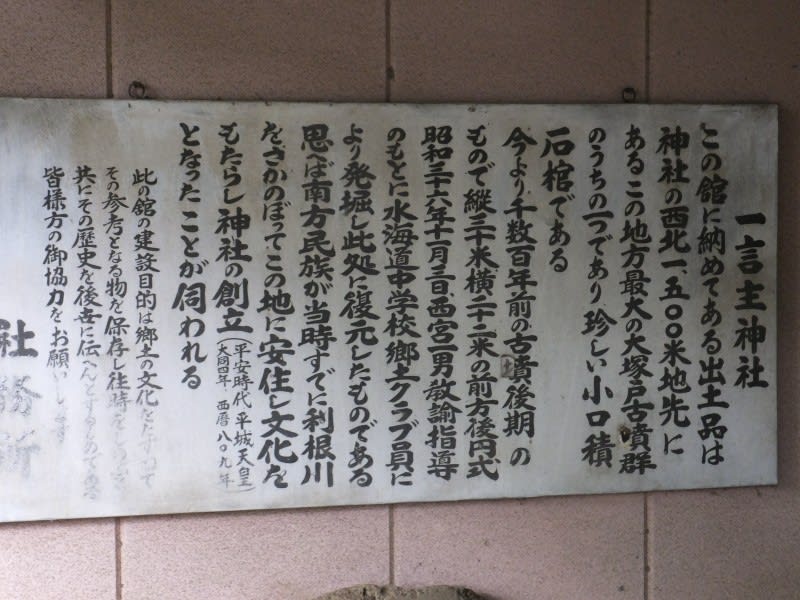

本殿の裏手に石棺が展示されています。

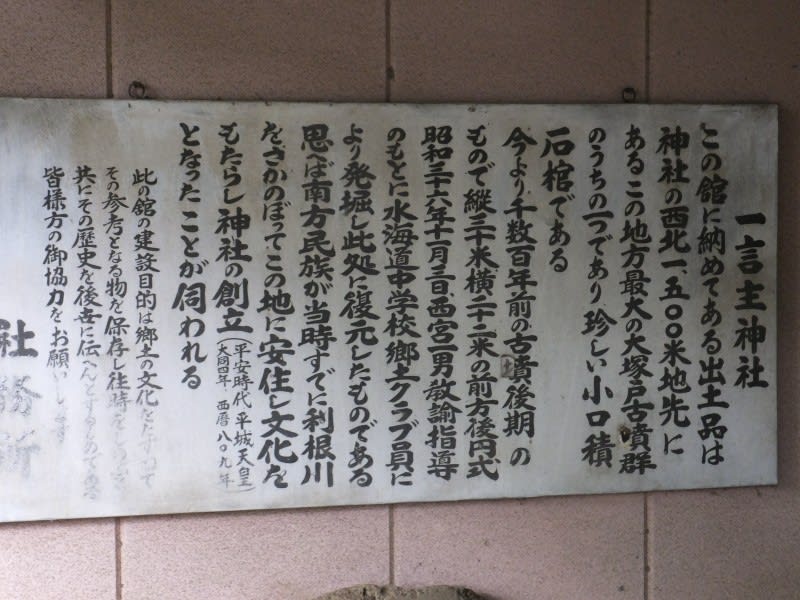

出土品の石棺の説明です。

これが石棺です。HPから引用します。この石棺は神社から1.5kmほど西北の地点に存在していた大塚戸古墳群の墳墓の一つに納められていたものです。発掘対象となった古墳は、古墳時代後期のものとみられる縦30m横22mの前方後円墳で、昭和36年(1961年)に当時の水海道中学校郷土クラブの会員生徒たちにより西宮一男教諭指導のもと発掘されました。当時の利根川流域における人々の定着と古代文化の発展を物語る当時の貴重な資料として当社に保存されています。

ご神木と本殿を取り囲む柵の外側から本殿を眺めます。後面の「鷹と牡丹」の彫物をズーム。

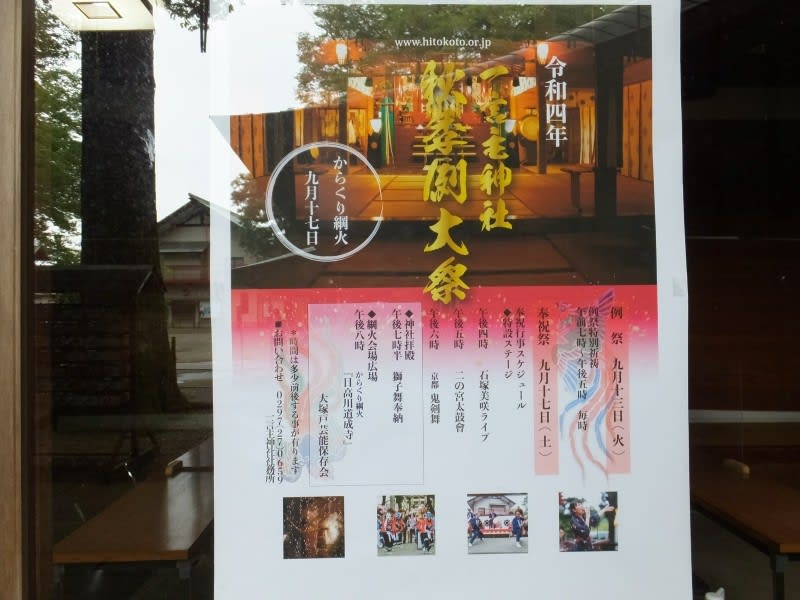

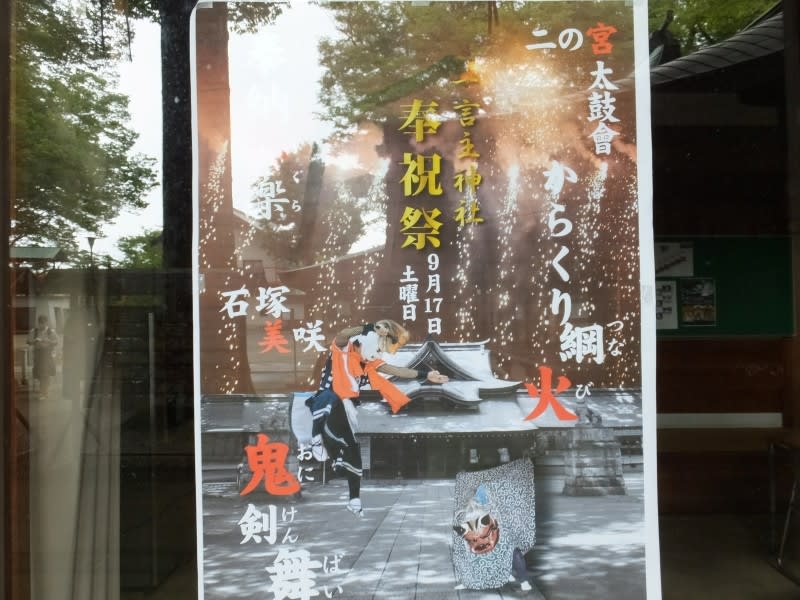

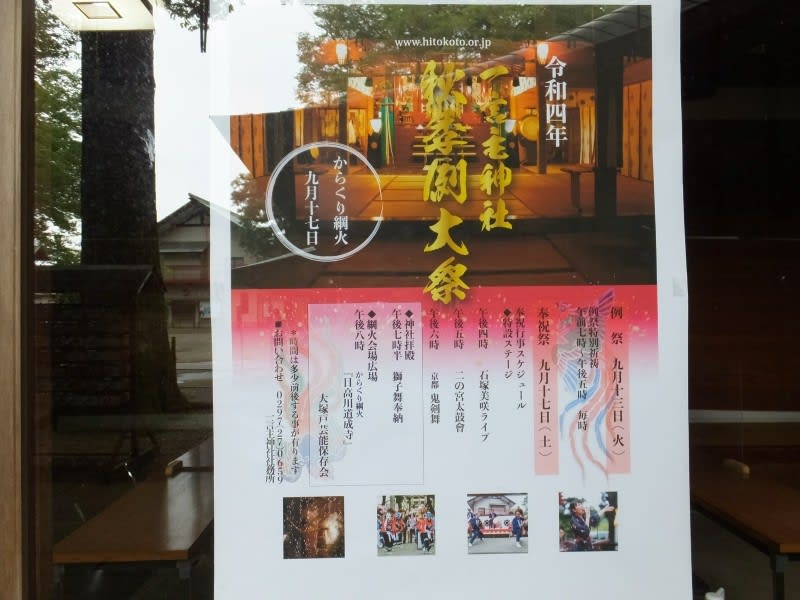

今年の秋季例大祭の案内が掲示されていました。

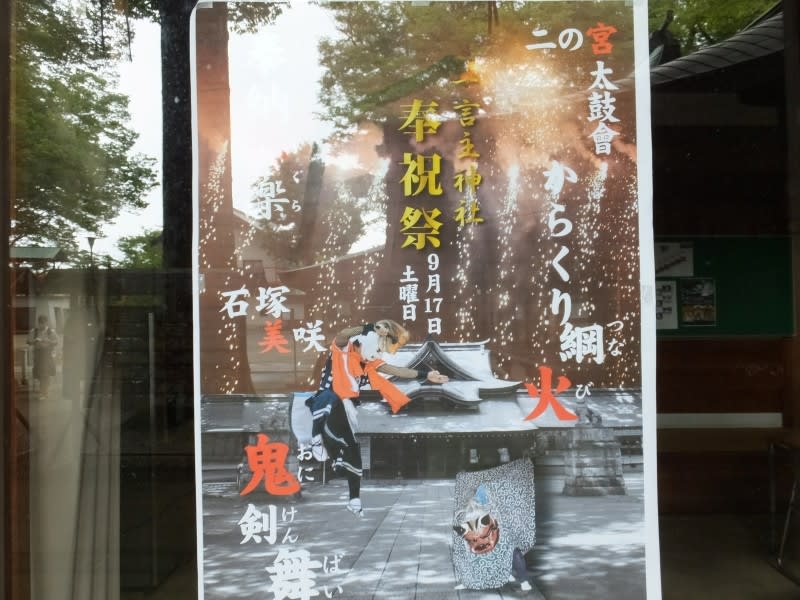

17日には、からくり綱火が奉納されます。からくり綱火についてHPから引用しておきます。

「からくり綱火」は一言主神社例大祭の最後を締めくくる、江戸時代前期より伝承される花火と木偶人形による芝居劇を組み合わせた特殊芸能です。空中に網目のように張り巡らせた綱を巧みに操り、空中で花火とともに演じられます。

からくり綱火は当社の他につくばみらい市の小張松下流(小張愛宕神社)、高岡流(高岡愛宕神社)を合わせ全国に3箇所しか例のない郷土芸能であり、当社の綱火は総本社の鎮座する葛城山にちなみ「葛城流からくり綱火」と呼ばれています。葛城流からくり綱火は特に変化物が多いことで知られています。

当社からくり綱火は元々、村落内の火伏の神である万治2年(1659年)開基の三峯神社(明治42年当社境内へ合祀)御造営の際に奉納された火祭がはじまりと云われています。その後鎮守である一言主神社へ奉納されるようになりました。

平成11年には「大塚戸の綱火」として、茨城県指定無形民俗文化財へ登録されています(引用終わり)

なかなか見ごたえある神社でした。真夏に来ればミツバチ一行様御来社の様子が見られるかもしれません。「からくり綱火」も一度見てみたいですね。17日は土曜日。用事があり、高尾に戻ってしまうので残念・・・