書評、その他

Future Watch 書評、その他

Twitter社会論 津田大介

「Twitter」というものが流行っているらしいのだが、どういうものなのか、なぜそんなに話題になっているのか、そこが良く判らない。とにかく判りやすい入門書を1冊くらい読まなければ、と思って本書を読んだのだが、結局どういうものか、ほとんど判らなかった。一般的でない用語にも解説がないし、最後のスペシャル対談等、ゲストの方の話は比較的良く判るのだが、著者の発言がどうも良く判らない。結局、何か別の入門書を読んだほうが良いということだろうと諦めざるを得なかった。ただ、ちょうど本書を読み終わった直後にNHKの番組で「ツイッター」の話を15分くらいやっていて、それを見てようやくどういうものかイメージができたのだが、これは本書を読んでいたからイメージできたのかもしれないので、無駄ではなかったと思うことにしたい。

こうした、初心者が置いてきぼりを感じる箇所は用語ばかりではない。本書の中には、著者の名前が動詞として使われていると言うことが何度も何度も解説されているが、そうしたツイッターの利用方法は、どうもツイッターの主な使い方ではないらしい。「そういう特殊な上級向けの話を聞きたいのではなく、実際にやってみる前の予備知識を知っておきたいのに…」という感じだ。普通の(知的)生活をしていて、リアルタイムの情報が欲しい時がどのくらいあるのか、を疑問に持つような人間には「用はない」ということなのかもしれないが、読んでいてずっと、いやな疎外感を感じていた。(「Twitter社会論」津田大介、洋泉社)

こうした、初心者が置いてきぼりを感じる箇所は用語ばかりではない。本書の中には、著者の名前が動詞として使われていると言うことが何度も何度も解説されているが、そうしたツイッターの利用方法は、どうもツイッターの主な使い方ではないらしい。「そういう特殊な上級向けの話を聞きたいのではなく、実際にやってみる前の予備知識を知っておきたいのに…」という感じだ。普通の(知的)生活をしていて、リアルタイムの情報が欲しい時がどのくらいあるのか、を疑問に持つような人間には「用はない」ということなのかもしれないが、読んでいてずっと、いやな疎外感を感じていた。(「Twitter社会論」津田大介、洋泉社)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ロードオブザリング スケッチ FABBLI

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ロードオブザリング スケッチ ブライアン・ロッド

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

グルメの嘘 友里征耶

誰もが日頃から感じているグルメ番組やグルメジャーナリズムの胡散臭さを明快に糾弾している本書は、読んでいて納得することばかりである。カード手数料の5%を顧客に転嫁するレストランの悪辣さ、予約受付時間を一方的に制限して飢餓感を煽る巧妙な手口等、まさに飲食業界の裏事情が満載で面白い。「普通の料理人ならばある程度の材料があればそこそこおいしい料理はできるはず」という著者の基本的な考えには大賛成だ。でも、著者のスノビッシュな人間に対する批判精神で貫かれているのは良いが、私のような「食べることは好きだがそれほどあまり味には拘らない」という程度の人間には、著者自身も結構スノビッシュな感じがする。それにしても、サービス業の原点を忘れ、客を叱りつける店主のいる店などは、本書の通り、やがては淘汰されてしまうのだろうが、それでも後から後からそうした店が再生産されてしまうのはなぜなのだろう。それをグルメジャーナリズムだけのせいにしてしまうのも酷なような気がする。(「グルメの嘘」友里征耶、新潮新書)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

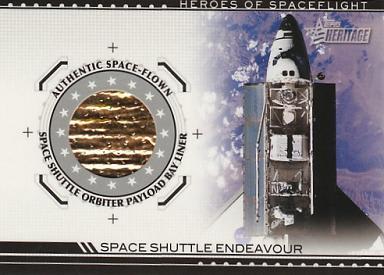

スペ-ス・シャトル「エンデバー」 機体の一部

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

東京「進化」論 増田悦佐

本書は、生き物のように変化していく町のダイナミズムを捕らえた本だ。そのダイナミズムを追う著者の視点が「不動産アドバイザー」のようで少し笑える。これから東京でお店を新規開店するとしたらどこが良いか、東京に出てきた学生が住むとしたらどこが面白いかと悩んでいる人へのアドバイスが時々出てくるからだ。

私の良く知っている町では、池袋の「乙女ロード」や江古田界隈の話が興味深かかった。約20年前まで、池袋は、駅からサンシャイン60まで何もなく、サンシャインに行くのには地下に敷設された動く歩道で移動していた。それが、最近行ってみたら、その間の地上にお店が随分出来ていて、随分変わったなぁと感じたのだが、その理由が良く判った。西武池袋線の江古田は、電車の窓から見た景色が随分変わった様に感じていたが、今でも変わらない部分と変わった部分があるのを知って懐かしかった。

本書の最も貴重な部分は、最後の方の「東京の将来」を予測しているところだと思う。上野駅発着だったJRの東北・常磐・高崎各線の東京駅乗り入れが品川の発展につながる話、カマカマ線による鎌田駅発展の可能性、いわゆるマッカーサー道路(環状2号線)完成による虎ノ門・新橋の変貌など、大変説得力がある。こうしたダイナミズムの広がりは東京独自のものだとは思うが、著者の発想方法による都市の分析は、全国各地の投資でも使えそうで面白い。(「東京『進化』論」増田悦佐、朝日新書)

私の良く知っている町では、池袋の「乙女ロード」や江古田界隈の話が興味深かかった。約20年前まで、池袋は、駅からサンシャイン60まで何もなく、サンシャインに行くのには地下に敷設された動く歩道で移動していた。それが、最近行ってみたら、その間の地上にお店が随分出来ていて、随分変わったなぁと感じたのだが、その理由が良く判った。西武池袋線の江古田は、電車の窓から見た景色が随分変わった様に感じていたが、今でも変わらない部分と変わった部分があるのを知って懐かしかった。

本書の最も貴重な部分は、最後の方の「東京の将来」を予測しているところだと思う。上野駅発着だったJRの東北・常磐・高崎各線の東京駅乗り入れが品川の発展につながる話、カマカマ線による鎌田駅発展の可能性、いわゆるマッカーサー道路(環状2号線)完成による虎ノ門・新橋の変貌など、大変説得力がある。こうしたダイナミズムの広がりは東京独自のものだとは思うが、著者の発想方法による都市の分析は、全国各地の投資でも使えそうで面白い。(「東京『進化』論」増田悦佐、朝日新書)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ロードオブザリング スケッチ R・TERANISHI

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

なぜ人はエイリアンに誘拐されたと思うのか スーザン・クランシー

本書を読む前に表紙の裏に書かれた原題をみて、原題が「HOW…」となっているのに気づいた。日本語の題名は「なぜ…」となっているが、これは意識的な誤訳といっても良いだろう。「いかにして…」とか「どのようなプロセスで…」というよりも「なぜ…?」という方が不思議そうで面白そうな感じがするからだ。また「HOW…?」ならば「宇宙人による拉致」を事実とする考えを100%否定する感じになるが、「WHY…?」ならば事実である可能性を必ずしも排除しない感じになる気がする。本書は、理屈でない現象に対する白黒をはっきりさせずに書き連ねたドキュメントではなく、「宇宙人による拉致」を100%信じない科学者による「いかにして人は体験しなかったことを記憶するのか」を考察した科学書に近いものである。この事実を事前に知って読むか、知らずに読むかで、読む方の心構えも随分違うものになるはずだ。そう考えるとこの意識的な誤訳は少し罪作りなような気がする。もちろんそれで本書の面白さが減じるようなことはない。むしろ、「そんなことを真剣に考えている学者がいる」という事実に直面し、これは別の意味での「トンデモ本」なのかもしれないと思わされたりする。

それから、本書の原題では「誘拐」の部分に「キッドナッピング:KIDNAPPING」という単語が使われているが、本文では冒頭から「アブダクション:ABDUCTION」という表現が使われている。ニュアンス的にはアブダクションの方が学術用語っぽい気がする。また「宇宙人による拉致」を特にその筋の専門家は「エイリアン・アブダクション」と呼ぶらしい。原文を見ていないので、もしかすると翻訳者が本文中の「KIDNAPPING」という単語を「アブダクション」と訳した可能性がないとも言えないが、通常そんなことはしないだろう。そうだとすると、この使い分けは、著者自身によるものということになる。題名なので平易な単語を使ったと言えばそれまでだが、原書の出版社のできるだけ売れるようにという配慮の可能性もある。本書の題名は、日米出版社合作の傑作と言えるだろう。

題名のことだけで随分書いてしまったが、内容も大変面白い。人がどうしてあり得ないことを信じてしまうのか、完全に解明されたとは言い難い結論だが、推察されるそのメカニズムが実に面白く書かれている。最後のところの宗教論、アメリカ現代社会論にまで踏み込んだ記述にも納得性があって素晴らしい。(「なぜ人はエイリアンに誘拐されたと思うのか」スーザン・クランシー、文春文庫)

それから、本書の原題では「誘拐」の部分に「キッドナッピング:KIDNAPPING」という単語が使われているが、本文では冒頭から「アブダクション:ABDUCTION」という表現が使われている。ニュアンス的にはアブダクションの方が学術用語っぽい気がする。また「宇宙人による拉致」を特にその筋の専門家は「エイリアン・アブダクション」と呼ぶらしい。原文を見ていないので、もしかすると翻訳者が本文中の「KIDNAPPING」という単語を「アブダクション」と訳した可能性がないとも言えないが、通常そんなことはしないだろう。そうだとすると、この使い分けは、著者自身によるものということになる。題名なので平易な単語を使ったと言えばそれまでだが、原書の出版社のできるだけ売れるようにという配慮の可能性もある。本書の題名は、日米出版社合作の傑作と言えるだろう。

題名のことだけで随分書いてしまったが、内容も大変面白い。人がどうしてあり得ないことを信じてしまうのか、完全に解明されたとは言い難い結論だが、推察されるそのメカニズムが実に面白く書かれている。最後のところの宗教論、アメリカ現代社会論にまで踏み込んだ記述にも納得性があって素晴らしい。(「なぜ人はエイリアンに誘拐されたと思うのか」スーザン・クランシー、文春文庫)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ロードオブザリング スケッチ R・TERANISHI

前に紹介した時、スケッチ・カードは「新しいコレクション」ということでかなり人気があり、有名画家の手によるものは入手が極めて困難な状況にある(数十万円の値がつくものもある)と書いた。最近は少し落ち着いたのか、あるいはいろいろな種類のスケッチ・カードが制作されてやや飽きられてしまったのか、あまり騒がれなくなっているようだ。それでも、時間が経つにつれて、人気画家のものは落ち着くところに落ち着いたようで、流通市場ではほとんど見かけなくなってしまっており、そうした逸品の入手の難しさは変わっていないような気がする。少し前に紹介した「マリリン・モンロー」のスケッチ・カードなどはそうした「入手困難」な部類に入るものである。

ここで紹介するのは<Robert Teranishi>のスケッチ・カードである。彼の作品は、質的にはかなり高い水準にあると思うのだが、とにかく枚数が多いので、あまり大切には扱われていない。実際、このカードも出来映えとしてはかなりだと思うが、特に入手が困難だったわけではない。人気がなくても自分が気に入ればそれを集めるというのがコレクションの基本だが、やはり人気のある方が、集めがいがあって楽しいという面もある。質と人気が必ずしも一致しないのがコレクションの難しいところだ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

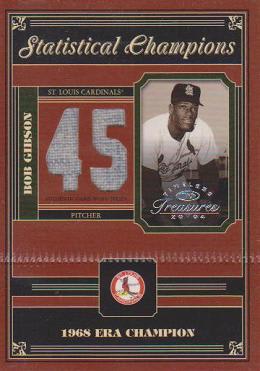

ボブ・ギブソン ジャージ MLB

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

あの歌がきこえる 重松清

作者の本を読むようになってまだ日が浅いからだろうが、本屋に行くと、読んだことのない作者の本で、面白そうな題名のものがまだまだたくさんある。作者の本を読破しようという感じで読んではいないので、そうした本がいっこうに減らない。こちらが読むペースよりも、作者が新しい本を出すスピードの方が早いのではないかと思う程だ。

本書は、人格形成期の少年たちの情景が作者らしい人間味あふれる文章で綴られた短編集だ。それぞれの短編の題名が有名な楽曲と同じ題名になっており、その歌を知っていると何となくその曲のニュアンスとかそれを聞いていた時のシチュエーションが思い起こされて、読んでいる時の味わいが増すという趣向だ。こうしたジーンとくる小説、泣かせる小説は、あまり続けて読んでいるとだんだん感覚が鈍ってきて飽きてくるものだが、作者の作品は何か新しいものが常に用意されているので飽きがこず、ついまた読んでしまう。本書の中では、「父親が友人にだまされる話」が、一番嘘くさいにもかかわらず、一番ジーンと来てしまった。著者の作品は「嘘くさい」ことがあまり話の良し悪しに影響しないようだ。

手玉に取られているようで何となく悔しい気がするが、しばらくするとまた作者の本を手に取ってしまう。それが作者の力量なんだろうなぁと思う。(「あの歌がきこえる」重松清、新潮文庫)

本書は、人格形成期の少年たちの情景が作者らしい人間味あふれる文章で綴られた短編集だ。それぞれの短編の題名が有名な楽曲と同じ題名になっており、その歌を知っていると何となくその曲のニュアンスとかそれを聞いていた時のシチュエーションが思い起こされて、読んでいる時の味わいが増すという趣向だ。こうしたジーンとくる小説、泣かせる小説は、あまり続けて読んでいるとだんだん感覚が鈍ってきて飽きてくるものだが、作者の作品は何か新しいものが常に用意されているので飽きがこず、ついまた読んでしまう。本書の中では、「父親が友人にだまされる話」が、一番嘘くさいにもかかわらず、一番ジーンと来てしまった。著者の作品は「嘘くさい」ことがあまり話の良し悪しに影響しないようだ。

手玉に取られているようで何となく悔しい気がするが、しばらくするとまた作者の本を手に取ってしまう。それが作者の力量なんだろうなぁと思う。(「あの歌がきこえる」重松清、新潮文庫)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

マノン・レオム(ローメ) NHL出場記念カード

彼女のコレクティブルは、もう10年以上前になるが、サインを含め、集められる限りのものを集めたことがある。しかし、当時は(今もそうだが)オフィシャルなメインの制作会社のものは皆無で、マイナーなものをこつこつと集めるしかなく、日本では10枚程度しか集めることができなかった。彼女のものに限らず、NHLのコレクションをするには、日本にいてはどうしても限界があった。カナダのコレクターやカードショップに手紙を書いて譲ってもらったりしたが、今のようにインターネットで世界中から情報を入手できるまでにはなっておらず、どのようなものがあるのかさえ日本ではなかなか情報が得られなかった。NHLのコレクションに熱心だった頃は、本気でカナダに暮らしたいと思ったものだ。アメリカでなくカナダなのは、カナダの方がアメリカよりもコレクティブルが約2割程ほど安く入手でき、コレクションするのに有利だという情報を耳にしていたからである。今からでも遅くないかも知れないが、当時に比べるとコレクションの興味がNHLだけでなくなったので、今行くとしたらやはり土地勘のあるアメリカかもしれないと思う今日この頃である。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます 小林朋道

書籍におけるネーミングの大切さを改めて教えてくれる本書。本書の題名はとにかく読んでみたくなるような気分にさせてくれる。内容自体は、題名から受ける印象よりも些細な事件しか起きていないのだが、その微笑ましさが際立っていて、何故か「読んで良かった」と思わせてくれる不思議な魅力を持っている。どんなに面白い本でも、読んでもらえなければその面白さは伝わらない。本書を読むと、中身は面白いのに題名がつまらないために埋もれている本がたくさん眠っているように思えて、読書というものへの意欲がかき立てられるような気がする。(「先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます」小林朋道、築地書館)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

風の墓碑銘(上・下) 乃南アサ

古い民家の取り壊し現場から発見された3つの白骨死体。その捜査の最中に起こる新たな殺人事件。その殺人事件の捜査のなかで浮かび上がる容疑者の過去に関係した殺人事件。息もつかせぬサスペンスが進行していくと同時にどんどん謎は深まっていく。ストーリーの面白さ、構成のゆるぎなさも一級品だが、それを上回る本書の良さは人物描写の面白さだ。以前読んだ「凍える牙」で活躍した女性とベテランの刑事ペアが登場するが、この主人公2人の相性が悪いという珍しい設定だ。仲が悪いと言っても、「凍える牙」の時にペアを組んだ経験があるせいか、本作では少しずつ心を通わせる努力がみられ、前作よりもさらに複雑な人物描写になっていた。さらに女性刑事の同僚女性との確執等も「そういうことがあるかも」という恐ろしさがあった。ベテラン刑事の方も最後に無事生還、(もうすでに書かれているのかもしれないが)続編が期待されるところである。(「風の墓碑銘(上・下)」乃南アサ、新潮文庫)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |