┃ おくれいて恋いつつあらば追いしかむ道の隅みに標結へ我が背 但馬皇女

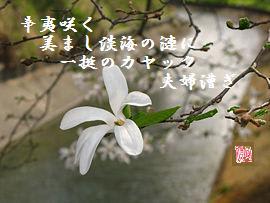

辛夷咲く美まし淡海(うみ)の漣に一挺のカヤック夫婦漕ぎ

■

昼過ぎ、母のショート・ステイの間にドライブを誘う彼女。

早速、水ヶ浜に走る。途中、水郷の川端で一挺のカヤックと

並進するシーンが。初老の夫婦とおぼしきふたりがさざ波に

揉まれ漕いでいる。ライフジャケットなしで大丈夫かなと呟

くでもなく彼女に問う。田打ち桜咲き綻ぶなか走る。断念な

がら千昌夫の『北国の春』のストレージがないことを思い出

す。

さざなみの志賀の都はあれにしをむかしながらの山ざくらかな 千載和歌集

ポアン ドゥ ヴュ

ポアン ドゥ ヴュ

目的地の水ヶ浜に着く。『ポアン ドゥ ヴュ』と『水ヶ浜シ

ャーレ』には沢山のひとたちが寛いでいる。ここは程よい距

離になり彼女とよく来る。『シャーレ』で休んでいるとプレ

ジャーボートが接岸し子ども連れの家族が階段を駆け上がっ

てくる。カヤックもプレジャーボート等のレジャー製品が徐

々に増えている。しかし、係留権を支払い管理も面倒な大型

ヨットやボートは余裕がないと持てないし<その必要もない

なぁと問えば、彼女もそうだと肯く。帰って来てネット検索

で二人用カヤックが良いように思えた。 シャーレ

シャーレ

楽浪の国つ御神のうらさびて 荒れたる京見れば悲しも 高市黒人

コブシ(辛夷、学名:Magnolia kobus)はモクレン科モクレ

ン属の落葉広葉樹の高木。早春に他の木々に先駆けて白い花

を梢一杯に咲かせる。果実は集合果であり、にぎりこぶし状

のデコボコがある。これがコブシの名前の由来である。北海

道のコブシは「キタコブシ」と呼ばれることもある。別名「

田打ち桜」。日本特産の花木である「コブシ」。花言葉は「

友情」「歓迎」。

■ スピッツ『トビウオ』

スピッツ『トビウオ』

さざ波繋がりで、スピッツの『さざなみCD』の『漣』はス

トレージしてあった。このCDの曲で気にいったのは、息子

もすきな『トビウオ』。 スピッツ『漣』

スピッツ『漣』

楽波の滋賀の唐崎 幸くあれど大宮人の舟まちかねつ 柿本人麻呂

■

佐和山に登ってから、石田三成を取り扱った書物に目を通し、

関ヶ原での挙兵背景や歴史的な位置付けを自分なり考えてい

た。結論からいえば、『天下布武』を継承する徳川家康に対

し、石田流‘グランド・デザイン’がそれを上回るものでな

かったという、いささか誰しも考える結論を腑に落とした。

石田三成が、この「挑戦の構想L、つまり「関ケ原」

の決戦に至るビッグ・プロジェクトの基本構想をいつ固

めたかは知る由もない。恐らく、前例のない大仕事をす

るについては、彼もいろいろと考え何度か試行錯誤を繰

り返したに違いない。今日伝えられている歴史に記され

た事実から推測しても、彼の基本構想は二度変っている

ことが分る。

しかし、三蔵が、徳川家康とその率いる大勢力に挑戦

しようとはっきり決意したのは多分慶長三年(一五九八

年)の初秋、つまり豊臣秀吉が死の床に臥してからであ

る。そして、彼がこの危険きわまりない決意に向う過程

は恐らく次のようなものではなかっただろうか。

堺屋太一『巨いなる企て』文春文庫

また、堺屋太一の文言を引用したものに、『石田三成のペー

ジ』に次のようなものがある。

私は、もし豊臣秀吉が長生きしていれば、三成は治世の

名臣になったのではないかと思う。(中略)関ヶ原でも

三成の天下分け目の決戦へのビックプロジェクトの筋書

きはさすがである。たかだか十九万石で五奉行の一人が

日本を二分できたというのは、たいへんな辣腕ぶりだと

いわねばならない。しかも、後世の辣腕家は様々な形で

三成の筋書きを踏襲している。(中略)その意味で三成

はビックプロジェクトにおける比類ない名作者であった

ということができよう。

彼はいたくプロジェクト・メーキングにご執心で『ほぼ日刊

イトイ新聞-堺屋太一さん、どうしましょう?』で、糸井重

里の「万国博覧会」の企画の経緯の質問に答えて次のように

語っている。なお、彼はプロジェクトの‘三位一体’として、

①シンボル、②コンセプト、③ストーリを挙げている。

私、28歳のときに一身発起しましてね、日本で万国博覧

会をやろうと思いついたんです。当時まだ東京でもボー

リング場は珍しかったんですが、そこでふと日本で万国

博覧会をやろうと決心した。もちろん、誰も本気にしな

かった。そこで、万国博覧会は1851年の第1回からはじ

まって・・・というのを、まる5年間、ひとりひとりに

口説いてまわったんです。そのときにどう説明していっ

たらいいのかというのを考えましてね。その時、参考に

したのが関が原の合戦です。そもそもこの戦いは、石田

三成という豊臣政権の、今で言えば平取締役くらいの武

将が、大実力者の副社長(家康)と対等に戦争をする、

そういうプロジェクト・メーキングなんですね。その時

の石田三成の口説く方法を調べてまとめたのが『巨いな

る企て』という小説なんですけれど。('87 毎日新聞社

刊。関が原の合戦を豊臣家存亡を賭けた石田三成による

プロジェクトとして、現代ビジネスとの対比で描く)そ

のときにもね、やっぱり、下のひとから口説かないとい

けなかったんです。上のひとに、大臣とか社長とかから

口説きおとしてゆくということは、日本の社会ではでき

ない。だからまず1年間は、通産省などの運転手を主に

口説いたんです。毎晩毎晩、運転手口説いてて。

石田三成の子孫である白川 亨らの著書も斜め読みして(眼

精疲労がきつく、『巨いなる企て』などの文庫本などろくな

読み方しかしていない)、司馬遼太郎、小和田哲男などの三

成評のごとく聡明、鋭利で徳の高い人物であるといことが伝

わってくる。

石田三成の一族は、北面武士の下毛野氏の一族、あるいは京

極氏に属する荘園の代官であった土豪など、出自には諸説あ

る。石田正継の子の三成は、秀吉に才能を見出されて家臣と

なり、秀吉の天下統一後は、近江佐和山に19万石の所領を与

えられる。三成は経理や事務の才に優れ、豊臣政権では五奉

行の1人に昇るが、加藤清正ら武断派と対立。秀吉没後のに、

三成は五大老の徳川家康に対して挙兵し、毛利輝元らを擁立

し西軍を率いて戦うが敗北し、処刑される。この時、父の正

継や兄の正澄は佐和山城を守備するが、東軍の追討を受けて

落城し、正継、正澄らが自害する。

清心

┃

正継

┣━━━┓

正澄 三成

┃ ┣━━━┳━━━┓

朝成 重家 重成 辰姫 = 津軽信枚(弘前藩代藩主)

三成には三男三女あるいは二男五女の子がいたとされ、関ヶ

原の戦い後長男の重家は助命され出家、次男の重成は津軽氏

に仕官し、子孫は杉山氏を名乗って津軽家臣として存続する。

娘の辰姫は弘前藩二代藩主津軽信枚に嫁ぎ、子の信義は三代

藩主。津軽本家と分家間の婿養子・養嗣子を踏まえると本家

十代藩主まで、津軽分家黒石領四代当主から七代当主が辰姫

の血を引く。

■

さてここまで書き綴り、仮に豊臣政権防衛に成功していたら

どうだろうかと想像するには時間が足りない。しかし、勝敗

に関わりなく、肥大した軍事及び軍人を如何に縮小し、次の

時代にもっていくは、三成も家康も同じだったと思うが、子

孫を残せなかった豊臣政権の方が不安定であったことは疑い

ない。従って、徳川と異なった‘政権ビジョン’や‘新しい

大義’がいったのではないかと憶測する(三成が『三国志』

の諸葛孔明に匹敵するようなストーリもまた楽しい)。

■