早朝から目を覚まし、ネット検索していると。ひこにゃんラッピングバス運行開始のニュースがと

びこむ。彦根市の観光地を巡る「彦根ご城下巡回バス」が一日、市の人気キャラクター「ひこにゃ

ん」をラッピングしたバスを公開し、運行を開始したという。彦根駅で開かれた出発式で、運行す

る湖国バスの社長が「ひこにゃんの愛くるしいポーズと表情で沿道の人を和ませてほしい。観光客

だけでなく地元住民にも親しんでもらえれば」とあいさつ。ひこにゃんもお祝いに駆け付け、集ま

ったファン約百五十人との記念撮影にも手を振って応じていたというニュース。

そうこうしていると、花柚の良い香りがしていたので、ハーブティーにできないかと彼女に言うと

さっそく、朝食といっしょに、こしらえて持ってきてくれたので、呑んでみたがすがすがしい香り

は消え、苦渋味に変わっていた。やはり、発酵しておかないとだめかなぁと感想を洩らしたが、こ

とはそれで終わらなかった。口内に浮腫ができ軽いアレルギ症状。この季節になると祇園祭が開け

りまで軽度のイネ花粉症に悩まされているので、いつものことと放っていると、急に気分が鬱ぎ込

み昼食後まで続き、すべての作業を放り投げた。

それでもと、気を取り直し、ジムに行きいつものように短時間泳ぎ・サウナで汗を流し帰ってくる

となんとか平静を取り戻すも、視力の低下でタイピングも読書も不可。やっとのこと『色彩を持た

ない多崎つくると、彼の巡礼の年』をタイピングしすべての作業をやめる-こういう日もときには

あると。

ヘルシンキの空港で降りると、最初に両替所で円の現金をユーロに換え、携帯電話を扱うシ

ョップをにつけて、なるべく操作の熊胆なプリペイド機を購入した。それだけを済ませると、

ショルダーバッグひとつを肩にかけてタクシー乗り場に向かった。古いモデルのメルセデス・

ベンツに乗り込み、運転手に市内のホテルの名前を告げた。

空港を出て高速道路に入り、窓の外を過ぎていく深い緑の林や、フィンランド語で書かれた

広告看板を眺めていても、初めての海外旅行なのに、外国にやって来たという実感はあまり湧

かなかった。移動に要する時間が少し長かっただけで、気持ちとしては名古屋に来るのとそれ

ほど変わりはない。財布の中の通貨の種類が変わっただけだ。服装もチノパンツに黒いポロシ

ャツ、スニーカー、淡い茶色のコットンのヒ着という普段のままの格好だった。着替えも最低

限のものしか持ってこなかった、足りなくなればどこかで買えばいい。

「どこからやってきたのかね」と頬から顎にかけて緊密な髭を生やした中年の運転手が、ミラ

ーで彼の韻を見ながら英語で尋ねた。

「日本から」とつくるは答えた。

「遠くから来たわりに荷物が少ないね」

「重い荷物が好きじゃないから」

運転手は笑った。「誰だって重い荷物は好きじゃないさ。でも気がついたときは重い荷物だ

らけだ。それが人生だ。セラヴィ」。それからまた楽しそうに笑った。

つくるもつきあって少し笑った。

「あんた、どんな仕事をしている?」と運転手が尋ねた。

「鉄道の駅をつくっている」

「エンジニアか?」

「そう」

「フィンランドまで鉄道駅をつくりに来たのかね?」

「いや、休暇をとって友だちに会いに来たんだ」

「それはいい」と運転手は言った。「休暇と友だちは、人生においてもっとも素晴らしい一つ

のものだI

フィンランド人がみんな、そのように人生について気の利いた警句を口にするのが好きなの

か、それともそのような性向はこの運転手一人のものなのか。できれば後者であることをつく

るは希望した。

タクシーが三十分ほどで、ヘルシンキ市内にあるホテルの玄関に着いたとき、チップをどれ

くらい払えばいいのか、あるいはそもそも払う必要があるのか、ガイドブックで確かめてこな

かったことに気づいた(考えてみれば、彼はこの国について何ひとつド調べをしてこなかっ

た)。だからメーターに出た料金の一割弱をチップとして余分に渡した。運転手は嬉しそうな

顔をして、白紙の領収書をくれたから、たぶんそれで間違ってはいなかったのだろう。もし間

違っていたとしても、相手を不快な気持ちにさせなかったことは確かだ。

沙羅が選んでくれたのは、市内中心地にある古風な造りのホテルだった。ハンサムな金髪の

ボーイに案内され、クラシックなエレベーターに揺られて、四階にある部屋に入った。古い家

具べと大きなベッドがあり、色の褪せた壁紙には細かい松葉のような模様が入っていた。バス

タブは旧式の猫脚で、窓は上下に開け閉めするものだった。分厚いドレープと、薄いレースの

カーテンがついている。どことなく懐かしい匂いがした。窓からは中央に緑色の市街電車が走

る広い通りが見渡せた。落ち着けそうな部屋だ。コーヒーマシンも液晶テレビもなかったが、

そんなものはどうせ使わない。

「ありがとう、この部屋でいい」とつくるはボーイに言った。そして一ユーロ硬貨を二枚、チ

ップして渡した。ボーイはにっこりして、賢い猫のようにそっと部屋を出て行った。

シャワーを浴びて服を着替えたときにはもう夕方になっていた。しかし窓の外は真昼のよう

に明るかった。空にはくっきりと白い半月が浮かんでいた。まるで使い古された軽石みたいに

見えた。誰かが空に放り投げ、それが何らかの理由でそのまま留まったのだ。

ロビーに降りて、コンシェルジュのデスクに行き、そこにいた赤毛の女性から市内の無料地

図をもらった。そして沙羅の旅行社の現地オフィスの住所を言って、ボールペンでしるしをつ

けてもらった。そのオフィスはホテルから三ブロックしか離れていないところにあった。女性

コンシェルジュのアドバイスに従って、市内のバスと地下鉄と市街電車で共通して使えるパス

を買った。それらの乗り方を教わり、路線図をもらった。彼女はたぶん四十代後半で、淡い緑

色の目をして、とても親切だった。年上の女性と話をしていると、つくるはいつものように落

ち着いた自然な気持ちになれた。そういうことは世界のどこでも変わらないらしい。

ロビーの隅の静かな場所から、空港で買った携帯電話を使って、クロの住んでいる市内のア

パートメントに電話をかけた。電話は留守番機能になっていた。太い男の声がフィンランド語

で二十秒ほどのメッセージを伝えた。最後に信号音があり、どうやらそこにメッセージを吹き

込めるようだった。つくるはそのまま何も言わずに電話を切った。少し間を置いてもう一度同

じ番号にかけてみたが、同じことが起こっただけだった。メッセージの声はたぶん夫なのだろ

う。内容はもちろんわからないが、その声にはどこかしら明快で前向きな印象があった。不足

のない、ゆとりある生活を送っている健康な男の声だ。

つくるは携帯電話を切り、ポケットにしまった。そして一度深呼吸をした。あまり好ましく

ない予感がした。クロは今はそのアパートメントにいないのかもしれない。彼女には夫と二人

の小さな子供がいる。今はもう七月になっている,沙羅が言ったように、夏の休暇をとって一

系全員でアショルカ島に遊びに行ってしまったのかもしれない。

時計は六時半を指していた。沙羅の教えてくれた旅行社のオフィスはもう閉まっているに違

いない、しかし試してみても損はない。もう一度ポケットから携帯電話を出し、そのオフィス

の電話卦号を押してみた。予想に反してオフィスにはまだ人がいた。

女性の声がフィンランド語で何かを言った。

「才ルガさんはいますか?」とつくるは英語で尋ねた。

「私がオルガです」とその女性は訛りのないきれいな英語で言った、

つくるは名前を名乗った。沙羅が紹介してくれたと言った、

「ええ、タサキさん、あなたのことは沙羅から聞いています」とオルガは言った。

彼は事情を説明した。友だちに会いに来たのだが、彼女の家の電話が録音メッセージになっ

ていて、そのフィンランド語が理解できないのだと。

「タサキさん、今はホテルですか?」

そうだ、とつくるは言った。

「今オフィスを閉めるところです。あと三十分したらそちらに行けます。ロビーでお会いでき

ますか?」

オルガは細いジーンズに長袖の内いTシャツという格好の、分裂の女性だった。たぶん二十

代後半だろう。身長は百七十センチ前後で、韻はふっくらとして、血色が良かった。裕福な農

家に生まれ、そこで性格の良いおしゃべりな鵞鳥たちと一緒に育てられたという印象があった。

髪を後ろにまとめ、黒いエナメルのショルダーバッグを肩から提げそいた。郵便配達人のよう

に姿勢良く、広い歩幅でホテルの玄関から入ってきた。

二人は握手をし、ロビーの真ん中にある大きなソファに並んで座った。

沙羅はこれまで何度かヘルシンキを訪れており、そのたびにオルガと一緒に仕事をしていた。

彼女は沙羅に対して、ビジネスのパートナーというだけではなく、個人的な好意を抱いている

ようだった。

「しばらく会っていませんが、沙羅は元気にしていますか?」と彼女は尋ねた。

元気にしている。仕事は忙しそうで、いつもあちこち飛び回っているけれど、とつくるは答

えた。

「あなたは親しい個人的なお友だちなのだと、彼女は電話で言っていました」

つくるは微笑んだ。親しい個人的な友だち、と頭の中で繰り返しか。

「私にできることなら、喜んでお手伝いします。なんでも言ってください」と方眼ガはにこや

かに、彼の目をのぞき込むようにして言った。

「ありがとう」。自分が沙羅の恋人として相応しいかどうか査定されているような気配があっ

た。なんとか合格点に達していればいいのだが、と彼は思った。

「その録音メッセージを関いてみましょう」とオルガは言った。

つくるは携帯電話を出して、クロのアパートメントの番号を押した。そのあいだにオルガは

バッグからメモ用紙と金色の細いボールペンを出して、膝の上に置いた。呼び出し音が聞こえ

ると、彼は電話をオルガに手渡した。オルガは真剣な顔つきでそのメッセージに耳を澄ませ、

必要な情報を素早く紙にメモした。そして電話を切った。見たところ要領の良い有能な女性で

あるようだった。沙羅と話が合いそうだ。

「メッセージの声は彼女のご主人のようです」とオルガは言った。「彼の一家は先週の金曜日

にヘルシンキのアパートメントを引き払い、サマーハウスに移りました。八月半ばまで戻って

きません。そのサマーハウスの電話番号が残されていました」

「そこは遠くなのですか?」

彼女は首を振った。「場所まではわかりません。残されたメッセージからわかるのは、フィ

ンランド国内であることと、電話番号だけです。電話をかけて場所を聞くことはたぶんできる

と思いますが」

「そうしてもらえるとありかたいんだけど、ひとつだけお願いがあります」とつくるは言った

「電話では僕の名前は出してほしくないんです。できれば予告なしで直接訪ねていきたいので」

オルガの顔に撒かに好奇の色が浮かんだ。

つくるは説明した。「彼女は高校時代の親しい友人で、もう長いあいだ会っていません。僕

がここまで会いに来るなんて、予想もしていないと思う。出し抜けに彼女の家のドアをノック

して、びっくりさせたいんです」

「サプライズ」と彼女は言った。そして膝の上で、両方の手のひらを天井に向けて広げた。

「それはとても楽しそうですね」

「向こうも楽しんでくれるといいんだけど」

オルガは言った。「彼女はあなたの恋人だったのですか?」

つくるは首を振った。「いや、そういうのではありません。僕らは同じ友だちのグループに

属していました。それだけです。でも僕らはとても親密だった」

彼女は軽く首を傾げた。「高校時代の友だちというのは得難いものです。私にも一人、高校

時代からの友だちがいます。今でもよく会って話します」

つくるは肯いた。

「そしてそのあなたのお友だちはフィンランド人の男性と結婚し、こちらにやってきた。彼女

には長いあいだ会っていない。そういうことですね?」

「もう十六年も会っていません」

オルガは人差し指の先でこめかみを何度かさすった。「わかりました、あなたのお名前を出

さずに、なんとか場所を聞き出してみましょう。うまい方法を考えてみます。彼女の名前を教

えてもらえますか?」

つくるはメモ用紙にクロの名前を書いた。

「あなたたちの高校は、日本のどの街にありました?」

名古屋、とつくるは言った。

オルガはつくるの携帯電話をまた手に取り、留守番電話のメッセージに残された番号を押し

た,何度かのコールのあとで相手が出た。彼女はフィンランド語でいかにも愛想良く、その相

手と話をした。彼女は何かを説明し、相手がそれについて質問をし、彼女はまた手短に何かを

説明した。エリという名前が何度か口にされた。そのやりとりが何度かあって、やがて相手も

納得したようだった。オルガはボールペンを手に取り、メモ用紙に何かを書き込んだ。そして

相手に丁寧に礼を言って、電話を切った。

「うまく行きました」とオルガは言った。

「よかった」

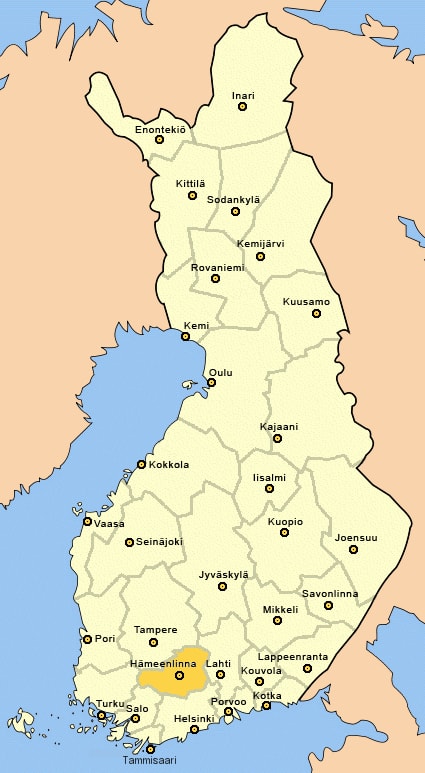

「彼らはハアタイネンという姓の一家です。ご主人のファースト・ネームはエドヴァルト。ヘ

ルシンキの北西にあるハメーンリンナという町の郊外に、湖畔のサマーハウスを持っていて、

そこで夏を過ごします。もちろんエリさんも子供たちも一緒に」

[僕の名前を出さずに、どうやってそれだけのことを聞き出したのですか?」

オルガは悪戟っぽく微笑んだ。「ささやかな嘘をつきました。フェデックスの配達人のふり

をしました、エリさんあてに日本の名古屋からの小包が届いているけれど、どちらに転送すれ

ばいいのかと尋ねました。ご主人が出たのですが、そう旨うと両眼に転送先を教えてくれまし

た。これがその住所です」

彼女はそう言って、メモ用紙を彼に手渡した。それから立ち上がってコンシェルジュのデス

クに行き、フィンランド南部の簡単な地図をもらってきた。彼女はその地図を広げ、ボールペ

ンでハメーンリンナにしるしをつけた。

「ここがハメーンリンナです。彼らのサマーハウスの正確な位置は、グーグルで調べてみまし

ょう。今日はもうオフィスは閉まりましたから、それを明日プリントアウトしてあげます」

「ハメーンリンナまではどれくらいかかるのですか?」

「そうですね、距離としてはおおよそ百キロ、ここから車で余裕をみて一時間半というところ

でしょう。高速道路がまっすぐそこまで通じています。街までは鉄道で行くこともできますが、

そこから彼らの家に行くには車が必要になります」

「レンタカーを借ります」

「ハメーンリンナには美しい湖畔のお城と、シベリウスの生家がありますが、きっとタサキさ

んには、それよりもっと大事な用件があるのでしょうね。明日、都合の良い時間に私のオフィ

スに来ていただけますか? オフィスは九時から間いています。オフィスの近くにレンタカー

の営業所がありますから、すぐにでも車を借りられるように手配しておきましょう」

「あなたが近くにいてくれてとても助かりました」とつくるは礼を言った。

「沙羅の親しいお友だちなら、私の友だちでもあります」とオルガは片目をつぶって言った。

「エリさんに会えるといいですね。そして彼女がうまく驚いてくれるといい」

「そうですね。そのためにここまで来たようなものだから」

オルガは少し迷っていたが、思い切って彼に尋ねた。「私には関係のないことですが、彼女

にここまではるばる会いに来だのは、何か大事な用件があってのことなのですか?」

「僕にとっては大事なことかもしれない」とつくるは言った。「でも彼女にとってはそれほど

火事ではないかもしれない。僕はそれを確かめるためにここまで来たようなものです」

「なんだかむずかしそうな話ですね」

「僕の英語力で事情を説明するにはむずかしすぎる話かもしれません」

オルガは笑った。「どんな言語で説明するのもむずかしすぎるというものごとが、私たちの

人生にはあります」

つくるは肯いた。人生に関する警句を考えるのは、やはりフィンランド火に共通した特性な

のかもしれない。そこにはひょっとしたら長い冬が関係しているのかもしれない。でもたしか

に彼女の言うとおりだ。それは言語とは関係のない問題なのだ。おそらく。

彼女はソファから立ちヒがり、つくるも立ち上がって握手をした。

「それでは明日の朝にお待ちしています。時差ぼけもあるでしょうし、空は遅くまでずっと明

るいままですから、馴れない人はうまく眠れないかもしれません。念のためにウエイクアップ・

コールを頼んでおかれるといいですよ」

そうするとつくるは言った。彼女はショルダーバッグを肩にかけ、また大股でロビーを横切

り、玄関から出て行った。前を向いたままコ院も振り返らなかった。

つくるは彼女から渡されたメモ用紙を折り畳んで、財布に入れた。地図はポケットに入れた

それからホテルを出て、街をあてもなく散歩した。

少なくともこれでエリの居場所はわかった。彼女はそこにいる。夫と二人人の幼い子供だちと

一緒に。あとは彼女がつくるを受け入れてくれるかどうかが。たとえ飛行機に乗って、北極圏

を越えて会いにやってきたとしても、それでもやはり彼女はつくるに会うことを拒むかもしれ

ない。それは十分あり得ることだった。アオの話によれば、レイプ事件でまずシロの側につい

て、つくるを切ることを求めたのはクロたった。シロが誰かに殺され、グループが解散してし

まったあと、彼女がつくるに対してどのような感情を抱いているか、彼には想像がつかなかっ

た。それはあるいはとても冷ややかなものかもしれない。とにかくそこに行って実際に確かめ

てみるしかない。

時計は八時をまわっていたが、オルガが言ったように、空にはいっこうに暮れる気配はなか

った。多くの商店はまだ間いていたし、人々は昼間のように明るい通りをそぞろ歩きしていた

カフェでは人々はビールやワインを飲み、談笑していた。丸石敷きの古い通りを歩いていると、

どこからともなく魚を焼く匂いが漂ってきた。それは日本の定食屋で鯖を焼いている匂いに似

ていた。つくるは空腹を感じ、匂いを辿るように、挟い横町に入ってみたが、その源を特定す

ることはできなかった。通りを行き来しているうちに、やがて匂いは薄らいで消えてしまった。

食べることについてあれこれ考えるのが面倒だったので、彼は目についたピツェリアに入り、

屋外のテーブルに座って、アイスティーとマルゲリータのピッツァを注文した。沙羅の笑い声

が耳元で聞こえそうだった。飛行機に乗ってわざわざフィンランドまで行って、マルゲリー

タ・ピッツァを食べて悌ってきたのね、と彼女は言っておかしがるだろう。でもピッツァは予

想を超えてうまかった,本物の炭火の窯で焼いたらしく、薄くてぱりぱりとして、香ばしい焦

げ目がついていた。

その気取りのないピツェリアは家族連れや、若いカップルでほぼ満席だった。学生たちのグ

ループもいた。みんなビールかワインのグラスを手にしていた。多くの人が遠慮なく煙草を吸

っていた。見回した限りでは、一人でアイスティーを飲みながら黙々とピッツァを食べている

のは、つくるくらいだった。人々は大きな声で賑やかに語り合っていたが、聞こえてくる言葉

はすべて(おそらく)フィンランド語たった。テーブルについている全員が地元の人々のよう

で、観光客らしき姿は見当たらなかった。彼はそのときになってようやく、自分か日本を遠く

離れ、外国にいるのだという事実に思い当たった。どこにいても、食事をするとき彼はだいた

いいつも一人だった。だからとくにそういう状況を気にもしなかった。しかしここでは彼はた

だ一人であるというだけではない。二重の意味で一人なのだ。彼は異邦人であり、まわりの人

々はみんなつくるには理解できない言葉で語り合っている。

それは日本で彼がいつも感じているのとはまた違った種類の孤立感だった。なかなか悪くな

い、とつくるは思った。二重の意味で一人であることは、あるいは孤立の二重否定につながる

のかもしれない。つまり異邦人である彼がここで孤立していることは、完全に理にかなってい

る、そこには何の不思議もない。そう考えると落ち着いた気持ちになれた。自分はまさに正し

い馬術にいるのだ 波は手をトげてウェイターを呼び、赤ワインのグラスを頼んだ。

ワインのグラスが運ばれてきた少しあとに、くたびれたチョッキを着てパナマ帽をかぶった

アコーデーオン弾きの老人が、耳の実った大を連れてやってきた。慣れた于つきで、まるで馬

を繋ぐように犬の紐を街灯に結び、そこにもたれるように立って、北欧民謡風の音楽を奏で始

めた。年季をかさねた達者な演奏だった。それに合わせて歌い出すものもいた。リクエストが

あり、エルヴィス・プレスリーの『冷たくしないで』もフィンランド語で歌われた。黒い痩せ

た犬はそこに座って、周りには目もくれず、何かを回顧するみたいに空中の一点をじっと見つ

めていた。耳ひとつ動かさなかった。

PP.247-260

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

You know I can be found,

Sitting home all alone,

If you can't come around,

At least please telephone.

Don't be cruel to a heart that's true.

Baby, if I made you mad

For something I might have said,

Please, lets forget the past,

The future looks bright ahead,

Don't be cruel to a heart that's true.

I don't want no other love,

Baby it's just you I'm thinking of.

Don't stop thinking of me,

Don't make me feel this way,

Come on over here and love me,

You know what I want you to say.

Don't be cruel to a heart that's true.

Don't Be Cruel

Words & music by otis blackwell - elvis presley

1956.01.27 ドイツ民主共和国(東ドイツ)がワルシャワ条約機構に加盟。エルヴィス・プレスリ

ーが第6弾シングル「ハートブレイク・ホテル / アイ・ワズ・ザ・ワン」をリリース。

この曲は同年4月、チャート8週間1位に輝く。

1965.03.01 米海兵隊、ダナン上陸。エルヴィス・プレスリ-「カルフォル二ア万歳」をリリース。

僕は三十七歳で、そのときボーイング747のシートに座っていた。その巨大な飛行機はぶ

厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、ハンブルグ空港に着陸しようとしてしているところだった。

十一月の冷ややかな雨が大地を暗く染め、雨合羽を着た整備工たちや、のっぺりとした空港ビ

ルの上に立った旗や、BMWの広告板やそんな何もかもをフランドル派の陰うつな絵の背景のよ

うに見せていた。やれやれ、またドイツか、と僕は思った。

飛行機が着地を完了すると禁煙のサインが消え、天井のスピーカーから小さな音でBGMが流

れはじめた。それはどこかのオーケストラが甘く演奏するビートルズの「ノルウェイの森」だ

った。そしてそのメロディーはいつものように僕を混乱させた。いや、いつもとは比べものに

ならないくらい激しく僕を混乱させ揺り動かした。

村上春樹 『ノルウェイの森』(上)

米国の航空機開発の信頼性失墜か?!

日本航空は2日、羽田発北京行きの便で使用予定だった最新鋭中型機のボーイング787型機で、

バッテリーの格納容器内の異常を示す計器が作動したとして、同機での運航をとりやめたと発表。

バッテリーが異常過熱した際、熱などを機外に排出しやすくするための二つの空気穴がテープで塞

がれていたのが見つかり、米ボーイング社がバッテリーを改修した際の作業ミスの可能性があると

いう。トラブルが相次いだ787型機は、バッテリーの改修を終え、1日から日航と全日空が定期

便の運航を再開したばかり。国土交通省は、両社に対し、同様のミスがないか全機を再点検するよ

う指示した。日航によると、問題が起きたのは、機体後方に搭載されているバッテリーの格納容器。

フライト前の点検で、整備士が容器内外で圧力が異なる計器表示が出ているのを発見した(読売新

聞 6月2日(日)21時39分配信)。どうした、安全の確認体制は?!