【スターウォーズ・デザイン】

ジェダイ聖堂のストーリーポードを見ると、コルサントの地平を見おろすようにそびえ立つピラミ

ッドの頂上にプラザがあり、そしてさらに、ジェダイ評議会合議場が中心に立っている塔の最上階

に位置している。トランス・アメリカ・ビルディングとサンフランシスコの街並みの対照性にインスピ

レーションを得て、コルサントの他の地域と比べて、はっきりと違う印象を聖堂施設に持たせる。

塔の屋根から出ている槍状の尖頭はガラスのドームを突き抜けており、会難場の内部で柱となって

いる。ジェダイ聖堂は、まずその槍状先端部や尖塔の外装がデザインされたため、内装はある種、む

りやりそれに合わせることになった。そうして空間的・位置的に制約された状況下で様々なバリエー

ションが試される。この部屋の雰囲気をルーカスは「これは紳士の会合。重要な人物が大きくて心

地よい椅子に座り、重要な問題について話し合うんだ」と。

※このようなことを読んでいくと、コーランの「読め!」(真言宗だと「言え!」というこになる

か?)ではないが、未来をイメージするときの大きなヒントとなり大変有り難い。

【マグロとイチゴ高度育成技術】

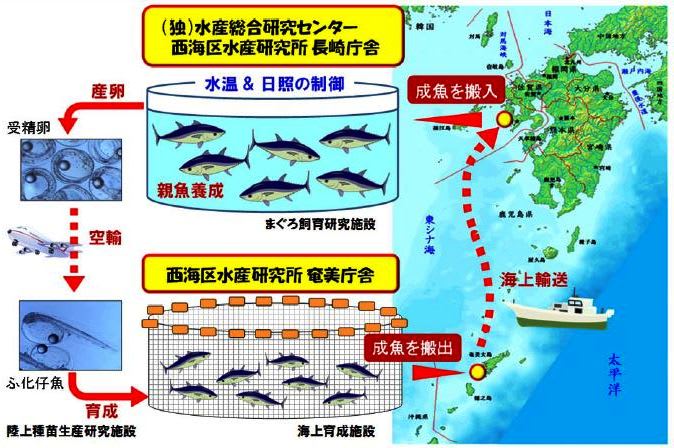

眼精疲労の常態化に悩まされ日々暮らすわたしには、マグロの完全畜養技術の動向は異常なほどの

関心事で、ブログでも幾度となく取り上げてきた(例えば、エイコサペンタエン酸やドコサヘキサ

エン酸の話題として→『小さな器と大きな器』)。なにもマグロだけでなくイワシやカジキ(旗魚)

や鶏の胸肉なども関心に変わりないのだが。さて、高級マグロとして知られるクロマグロの減少が

懸念される中、独立行政法人水産総合研究センタが、陸上水槽でのクロマグロ親魚から採卵技術開

発を目指し、長崎県にある西海区水産研究所で「まぐろ飼育研究施設」を建設してきたがこの度、

海水の搬入と循環試験を終了し無事竣工したという。ここでのポイントは大形漁類の高度な育成・

畜養の実用技術の成熟にある。つまり、世界で初めてカジキやマグロが日本列島の内陸部で育成出

荷できる時代であることを実証して見せるというわけだ。

※関連新規考案

・特開2013-039130 プライマー配列

・特開2012-213390 コラーゲンゲル膜及び培養容器

・特開2012-108035 免疫反応測定用担体及びその製造方法ならびにこれを用いた免疫反応測定用装

置、免疫反応測定用キット及び免疫反応測定方法

・特開2012-034627 浮魚礁装置

・特開2011-237411 間隙率を求める装置及び方法

・特開2011-206052 マグロ稚魚用配合飼料

・特開2011-045276 PCRによるマグロ属メバチの種および種内系統判別法

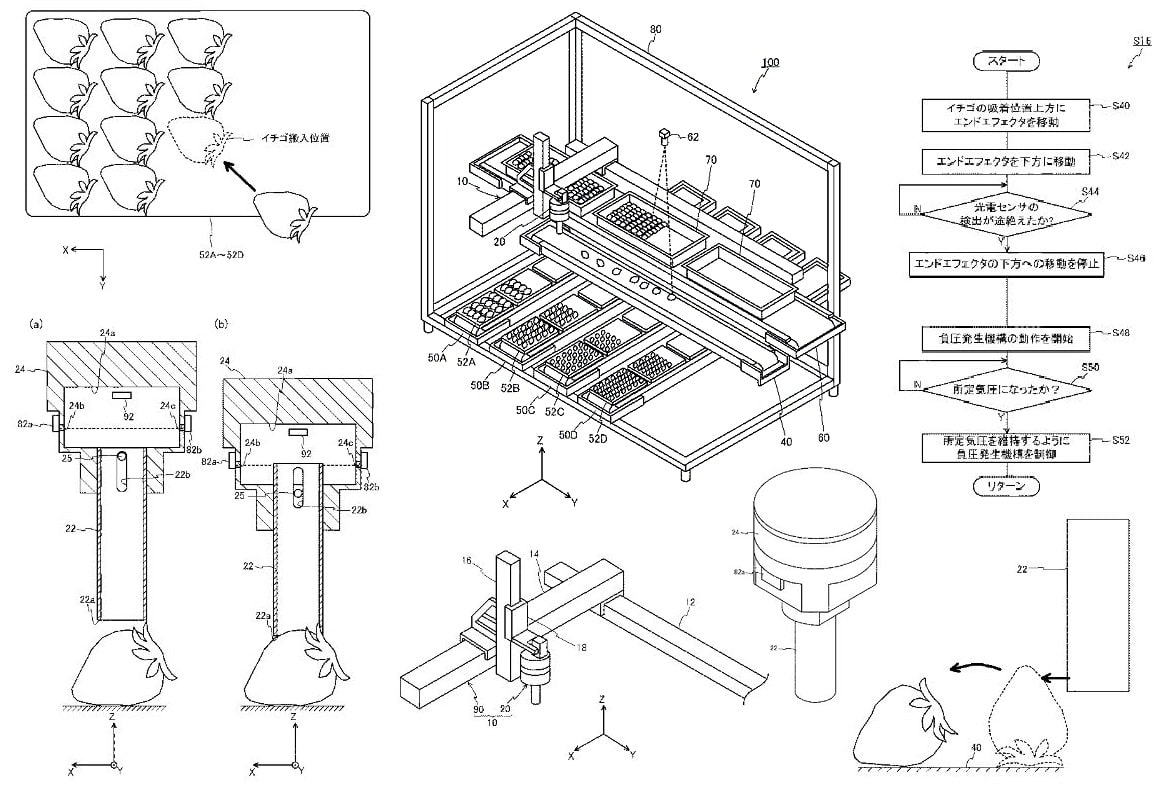

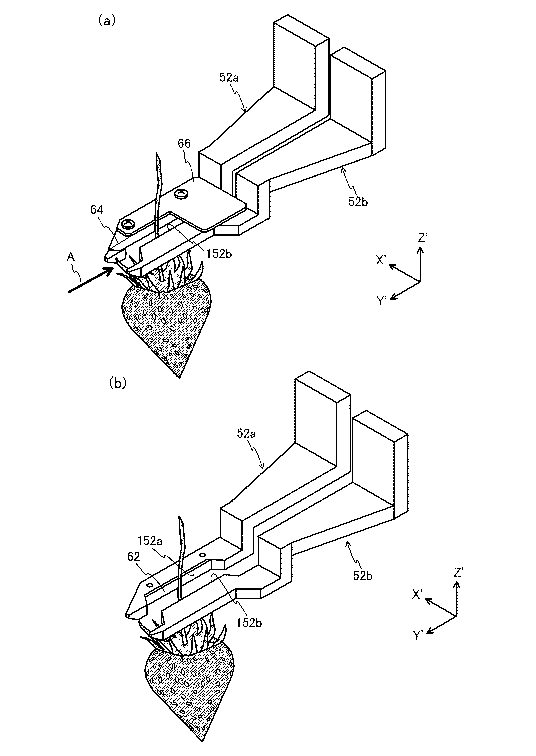

これに比べ農産物の高度育成の伸長めざましい。なかでのイチゴ・トマトといった水耕栽培用農産

物生産分野はその典型だ。例えば、下図二例のように、従来、イチゴなどの果実(作物)は、機械

で扱うと傷みやすく人手で収穫していたのを、あるいは、イチゴ生産は、多くの労働時間(面積10

aに約2千時間)を必要としなかでも選別パック詰め作業は、全労働時間の3割弱を占めていていた

のを労働時間の大幅な削減や、労力の低減を図るための収穫装置(収穫ロボット)で、問題解決す

る提案が農業・食品産業技術総合研究機構などからされている。

これは工業製品の精密生産技術に漸近することを意味している。そこに持続可能・再生可能なエネル

ギーとスマート・プロダクトやスマート・グリッドをインテグレートすれば理想的な地産地消型食品

の生産販売システムが実現するというわけだ。 これは実に面白い。

エリは唇を軽く歪めた。「今だから打ち明けるけれど、私は君のことがずっと好きだった。

異性として強く心を惹かれていた。あっさり言えば、恋心を抱いていた。もちろんそのことは

口には出さなかったし、心の中に深く隠していた。アオもアカも気づいていなかったはずよ。

でもユズにはもちろんわかっていた。女の子同士ではそういうことって、まず隠しとおせない

ものだから」

「僕はまったく気がつかなかった」とつくるは言った。

「それは君が馬鹿だからだよ」とエリは人差し指の先でこめかみを押さえて言った。「あんな

に長く一緒にいたんだもの、そして私としては、少しずつしるしを出していたんだもの、僅か

なりとも脳味噌というものがあれば、簡単に気がついたはずなのに」

つくるはそのしるしについて考えてみた。しかし思い当たることは何もなかった。

「放課後、君によく数学を教えてもらった」とエリは言った。「そういうときにはとても幸福

な気持ちになれた」

「でも微積分の原理を君はまったく理解していなかった」とつくるは言った。それからエリが

時々頬を赤くしていたことをふと思い出した。「君の言うとおりだ。僕は頭の回転が人より鈍

い」

エリは小さな笑みを浮かべて言った。「そういうことについてはね。おまけに君はユズに心

を惹かれていた」

つくるが何かを言おうとして、エリがそれを遮った。「言い訳しなくていいよ。君だけじゃ

ない。誰だってユズには心を惹かれた。当然のことだよ。あの子はとてもきれいで清楚だった。

ディズニー版の白雪姫みたいに。でも私はそうじゃない。ユズと一緒にいる限り、私はいつも

森のこびと七人分みたいな役回りだった。まあ仕方ないよ。私とユズは中学校時代からの親友

だった。そういうポジションにうまく適応していくしかない」

「それはつまり、ユズは僕に嫉妬したということ? つまり君が僕に対して、異性としての好

意を抱いていたから」

エリは首を振った。「それが潜在的な理由のひとつになっていたかもしれないという程度の

ことよ。そういう精神分析的なあれこれは私にはよくわからない。でもいずれにせよ、ユズ自

身はそれが本当に自分の身に起こったことだと、最後まで信じていた。東京の君のうちで、君

に無理やりに処女を奪われたんだって。それがあの子にとっての真実の最終的なヴアージョン

になった。そしてそれは最後まで揺らがなかった。どこからそんな妄想が出てきたのか、なぜ

そんな作り替えが行われたのか、私には今でも理解できない。たぶんもう誰にも解明できない

と思う。でもね、ある種の夢はたぶん、本当の現実よりもずっとリアルで強固なものなのよ。

彼女はそういう夢を見てしまった。そういうことなのかもしれない。君にとってはとても気の

毒だったけど」

「彼女が僕に異性としての関心を持っていたということは?」

「それはない」とエリは簡潔に言った。「ユズは誰に対しても異性としての関心を持ったりは

しなかった」

つくるは眉を寄せた。「同性愛だったということ?」

エリはまた首を振った。「いや、そういうのとは違う。あの子にはその気はまったくなかっ

たよ。間違いなく。ただユズは昔から一貫して性的なものごとに対する嫌悪感をとても強く持

っていた。むしろ恐怖心と言っていいかもしれない。どこからそういうものが生まれてきたの

か、それは私にもわからない。私たちはたいていのことはとても正直に語り合ったけど、性的

なことについてはほとんど話をしなかったからね。私はどちらかといえば、その手のことにオ

ープンな方なんだけど、ユズはそういう話になるとすぐに話題を変えた」

「それで流産したあと、ユズはどうなったんだろう?」とつくるは尋ねた。

「まず大学に休学届を出した。とても人前に出られるような状態じゃなかったからね。健康上

の問題があって、ということにしておいた。家に閉じこもり、まったく外に出ないようになっ

た。そしてそのうちに強度の拒食症にとりつかれた。食べたものはほとんど吐いたし、それで

も残ったものは淀腸をして出した。そのままいけばまず間違いなく命を落としていたと思う。

でも専門のカウンセラーに通わせ、拒食症からはなんとか抜け出すことができた。半年くらい

かかったかな。一時期は本当にひどいことになって、体重が四十キロを大きく割り込んでしま

った。そのときはまるで幽霊みたいに見えたよ。でもずいぶんがんばってぎりぎりのラインに

まで戻した。私も毎日のように会いにいって、話をしたり励ましたり、できる限りのことをし

た。それで一年だけ休学して、なんとか大学に復学するところまでこぎつけた」

「どうして拒食症になったりしたんだろう?」

「とても単純な話。生理を止めたかったからよ」とエリは言った。「体重が極端に軽くなれば、

生理は止まってしまうからね。あの子はそれを求めていた。もう二度と妊娠したくなかったし、

たぶん女性であることをやめたがっていた。もしできることなら子宮をとってしまいたいと思

っていた」

「ずいぶん深刻な話だったんだ」とつくるは言った。

「そう、話はとても深刻だった。だから私としては君を切り捨てるしかなかった。つくるくん

には本当に気の毒だと思ったし、自分が君に対して残酷な仕打ちをしていることはよくわかっ

ていた。そして私だって、君と会えなくなってしまうことは何よりつらかった。嘘じゃないよ。

身を裂かれるような思いだった。さっきも言ったように、君のことが好きだったからね」

エリは少し間を置いて、感情を整えるようにテーブルの上の自分の手にじっと目をやった。

それからまた話を続けた。

「でもね、私としてはまずユズを回復させなくちゃならなかった。それがその時点での、私に

とっての最優先事項だった。あの子は命取りになりかねない重い問題を抱えていたし、私の助

けを必要としていた。君にはなんとか一人で冷たい夜の海を泳ぎ切ってもらうしかなかったん

だ。そして君にならそれはできるはずだと私は思った。君にはそれだけの強さが具わっている

と」

二人はしばらく口をきかなかった。風に揺れる樹木の葉が、窓の外でさざ波のような音を立

てていた。

つくるが口を開いた。「ユズはなんとか拒食症から回復し、大学を卒業した。それで?」

「まだカウンセラーのところに週に一回は通い続けていたけれど、まず普通に近い生活を送れ

るようにはなった。少なくとも幽霊みたいには見えなくなった。でもそのときには、ユズはも

う昔の彼女ではなくなっていた」

エリはそこで息を継いで、言葉を選んだ。それからまた語り始めた。

「あの子は昔とは違っていた。心からいろんなものがぼろぼろとこぼれ落ちて、それにつれて

外の世界に対する興味も急速に後退していった。音楽に対する興味もすっかりなくしてしまっ

た。そういうのをはたで見ているのはつらかったよ。ただね、子供たちに音楽を教えることだ

けは、以前と同じように好きだった。その情熱だけはなくならなかった。自分の精神状態がか

なり悪いときでも、立ち上がれないくらい身体が弱っているときでも、週に一度はあの教会の

スクールに通って、音楽に興味を持つ子供たちにピアノを教え続けた。そういう奉仕活動を一

人でこつこつと続けていた。たぶんそういうはりがあったからこそ、なんとかどん底から回復

できたのだと思う。もしそれがなかったら、ユズは本当に駄目になっていたんじゃないかな」

エリは振り返って窓に目をやり、木立の上に広がる空を眺め、それからまた正面を向き、つ

くるの顔を見た。空はまだうっすらと雲に覆われていた。

「でもその頃にはもうユズは私に対して、以前のように無条件で親密に接することがなくなっ

ていた」とエリは言った。「私にとても感謝しているとあの子は言った。私が彼女のために力

を尽くしたことに対して。そして本当に感謝していたのだと思う。でもそれと同時に、彼女は

私に対する興味をも失っていた。さっきも言ったように、ユズはほとんどすべてのものごとに

対する興味を失っていて、私もその『ほとんどすべてのものごと』の中に含まれていた。それ

を認めるのは私にはつらいことだった。私たちは長年にわたる無二の親友だったし、私はあの

子のことをとても大事に思っていたから。でもそれは真実だった。そのときには私はもう彼女

にとって、なくてはならないものではなくなっていたのよ」

エリはテーブルの上の、どこでもない架空の一点をしばらく見ていた。それから言った。

「ユズはもう白雪姫ではなくなっていた。あるいは白雪姫であり続けることにもう疲れていた

のかもしれない。そして私も、七人のこびとであることにいささか疲れてしまっていた」

エリはほとんど無意識にコーヒーカップを手に取り、それをまたテーブルの上に置いた。

「いずれにせよその頃には、もうあの素敵なグループは-君を欠いた四人のグループはという

ことだけど、以前のようにはうまく機能しなくなっていた。みんな学校を出て、それぞれの日

常に追われるようになっていた。当たり前のことだけど、私たちはもう高校生ではなくなって

いた。そして君を切り捨てたことは言うまでもなく、私たち全員にとって心の傷になっていた。

その傷は決して浅いものではなかった」

つくるは口を閉ざし、彼女の言葉に耳を傾けていた。

「君はいなくなったけれど、君はいつもそこにいた」とエリは言った。

再び短い沈黙があった。

「エリ、君のことをもっと知りたいんだ」とつくるは言った。「何か君をここまで運んできた

のか、まずそのことを知りたい」

エリは眼を細め、少し首を傾げた。「正直なところ、十代の終わりから二十代の初めにかけ

て、私の生活はずっとユズに振り回されていたようなものだった。ふとあたりを見回すと、自

分というものがなくなってしまいそうな状態になっていた。私はできればものを書く仕事に就

きたいと思っていた。昔から文章を書くのが好きだったから。小説か詩か、そんなものを書い

てみたかった。そのことは知っているわよね?」

つくるは肯いた。彼女はいつも厚いノートを持ち歩いて、気が向くとそこに何かを書き付け

ていた。

「でも大学に入ると、そんな余裕はまるでなくなってしまった。ユズの面倒をみながら、授業

の課題をこなすだけで精いっぱいだった。大学時代、二人ほどボーイフレンドは作ったけど、

どちらともうまくいかなかった。だいたいユズの世話に追われて、ろくにデートをする暇もな

かったしね。とにかく何をやってもうまくいかなかった。ふと立ち止まってあたりを見回し、

私はいったいここで何をしているんだろう? そう思った。人生の目標みたいなものが見えな

くなっていた。いろんなことが空回りするばかりで、自分に自信をなくしかけていた。もちろ

んユズもきつかっただろうけど、私だってけっこうきつかったんだよ」

エリは遠くの風景を見るように目を細めた。

「そんなときに学校の友だちに陶芸教室に誘われて、冷やかし半分で行ってみたの。そしてそ

れが私が長いあいだ探し求めていたものであったことを発見した。ろくろを回していると、自

分に対してとても正直な気持ちになれた。ただかたちを作ることだけに意識を集中し、他のい

ろんな出来事をすっかり忘れてしまうことができた。その日から私は陶器作りに夢中になって

しまった。大学にいるあいだはあくまで趣味でやっていたんだけど、どうしても本格的にその

道を進みたくなって、大学を卒業してから一年間、アルバイトをしながら勉強して、芸術大学

の工芸科に入り直したの。さようなら小説、こんにちは陶芸。そこで制作に励んでいるあいだ

に、留学していたエドヴァルトと知り合いになった。そしてなんだかんだの末に彼と結婚して、

ここにやってきた。不思議なものよね。もしあのとき友だちに陶芸教室に誘われなかったら、

私はきっと今とはまるっきり違う人生を送っていたでしょうね」

「君には才能があるみたいだ」とつくるは言って、棚に並んだ陶器を指さした。「陶器のこと

は詳しくないけど、見ていると、手に触れていると、強い心持ちのようなものを感じる」

エリは微笑んだ。「才能のことはよくわからない。でも私の作品はけっこうここでよく売れ

ているの。たいしたお金になるわけではないけれど、自分の作ったものが、ほかの人たちに何

らかのかたちで必要とされているというのは、なかなか素敵なことよ」

「それはわかるよ」とつくるは言った。「僕もものを作る人間だからね。作るものはずいぶん

違うけれど」

「駅とお皿くらい違う」

「どちらも僕らの生活にとって必要なものだけれど」

「もちろん」とエリは言った。それから少し間をとって何かを考えていた。彼女の口許の笑み

が少しずつ薄らいでいった。「私はここが気に入っている。たぶんこの土地に骨を埋めること

になるんじゃないかな」

「日本にはもう戻らない?」

「私はフィンランド国籍を持っているし、最近ではフィンランド語もかなりしゃべれるように

なった。冬は長いけれど、それだけよく本が読める。そのうちに何か自分で書きたくなるかも

しれない。子供たちもこの上地に馴染んでいるし、友だちもできた。エドヴァルトもとても良

い人よ。彼の家族も良くしてくれるし、仕事も軌道に乗ってるし」

「そして君はここで必要とされている」

エリは顔を上げて、じっとつくるの目を見た。

「私がこの国に骨を埋めてもいいと心を決めたのは、ユズが誰かに殺されたという知らせを聞

いたときだった。アオが電話でそのことを知らせてくれた。そのとき私は上の女の子がお腹の

中にいて、だからお葬式にも行けなかった。それは私にとってものすごくきついことだった。

胸が本当に裂けてしまいそうだった。ユズがどこか知らないところで誰かに無惨に殺されて、

焼かれて灰になってしまったということが。もう二度とあの子に会えないんだということが。

そしてそのとき私はこう決心したの。もし生まれてくるのが女の子だったら、ユズという名前

をつけよう。そしてもう日本には戻るまいって」

「ユズっていう名前なんだ」

「ユズ・クロノ・ハアタイネン」と彼女は言った。「少なくともその名前の響きの中に、あの

子の一部は生き続けている」

PP.294-303

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』