【スターウォーズ・デザイン】

コルサントのタクシーと着陸用プラットフォームのコンセプト・デザイン

ルーカスは、行き交う船でごった返しているような状況をコルサントの空として考えた。そこで

ダグ・チャンは、エア・タクシーのデザインを魚のような形状にした。様々なドッキング・プラット

フォームがこれらのタクシーのために考え、ビルに碇を使って停泊させるものや、アミダラ女王

専用船のような宇宙舶用のホバー移動式着陸用プラットフォームと合体もある。

【微生物と鉱物の送電網】

1万年の歴史を有する人類が電気を使いはじめたのは、たかだか百百十年前のことであるにもかか

わらず、電気は今や我々の生活に不可欠なものとなっているが、そんな人類に負けず劣らず、おそ

らくは太古の昔から、生きるために電気を利用している微生物がいることを、加藤創一郎(産業技

術総合研究所生物プロセス研究部門)が教えてくれた(『微生物の電機共生:微生物と鉱物からな

る送電網』)。それによると、多くの生物は生きるために必要なエネルギーを呼吸により獲得し、

呼吸には2種類の化学反応-電子供与物質の酸化反応と電子受容物質の還元反応とを組み合わせ、

その酸化還元電位差を生体エネルギーに変換。人類を含めほとんどの生物は、その組み合わに有機

物の酸化反応と酸素の還元反応を使用するという、一方で微生物の中には、物質の酸化還元反応に

よらず、導電性物質中の自由電子(=電流)を呼吸の電子源、あるいは電子の捨て場に利用可能なも

のが存在する。電流を電子源(エネルギー源)として利用可能なものは「電気をたべる微生物」、呼

吸で生じた余剰電子を電流として放出するものは「電気をつくる微生物」と言える。近年、この電

気をたべる・つくる微生物を利用した新しいエネルギー変換デバイスの研究が盛んに行われている

のだという。電気をたべる微生物を使い、電気エネルギーから有機物(例えば燃料物質)を作る微生

物電気合成、また電気をつくる微生物を使い、廃棄物を分解しながら電気エネルギーを回収可能な

微生物燃料電池などが注目を集める。

電気をたべる・つくる微生物は、土壌中などの自然環境に存在するが、この電気をたべる・つくる

能力は、新しく発見されたエネルギー代謝である¨電気共生"だという。あらゆる生物はほかの生

物種とエネルギーをやり取りしながら生きているが、これを"栄養共生"と呼ばれ、シビアな嫌気環

境では、多くの微生物が依存し生きている、通常の微生物共生では、低分子物質がエネルギーのキ

ャリア物質として使われる(図A)。しかしこの反応ではキャリア物質の微生物間拡散輸送が律速と

なり反応効率は非常に悪い。これに対し電気をたべる・つくる微生物間であれば、物質の拡散によ

らず、電流を介してのエネルギー移動が可能なのではないかと考える(図B)。微生物間に電流が流

れるためには、自然界に豊富に存在する導電性物質である鉄鉱物が“電線¨として機能する必要が

あるが、その研究結果、導電性酸化鉄であるマグネタイト粒子の存在下で、電気をつくる微生物と

電気をたべる微生物との共生代謝が大幅に効率化されること発見する(図C)。そこで、集積したメ

タン生成微生物群にマグネタイトの添加することで有機物からのメタン生成反応が効率化されることも

発見。この新たな微生物共生機構を"電気共生"と名付けられた。通常の物質拡散に依存した共生と

比較し、電気共生には(1)電子移動(2)あらゆる電位(エネルギー準位)の電子の移動が可能、

という2つのメリットがある。そのため、既知の有用な微生物共生反応の効率化、あるいは新規微

生物共生反応の構築を通した産業への応用も期待されている。その一例として挙げられるのが、省エネル

ギー型の有機性廃棄物処理技術としてすでに実用化されているメタン発酵の高効率化である。

メタン発酵で、有機酸酸化菌とメタン生成菌との間で栄養共生反応(図A)が系全体の律速段階で、

導電性酸化鉄を介した電気共生している。さらに、導電性酸化鉄を用いた電気共生により、微生物

による有機塩素化化合物(トリクロロエタンなど)の脱塩素化反応が促進されることも報告され、

電気共生が環境浄化の分野にも適用可能であることが示されている。このように考えていくと、電

気は人類にとって、非常に使いやすいエネルギーである反面、貯蔵が難しいく、輸送時のロスが大

きいという難点を抱えている。ここで紹介された微生物は、何億年もの昔に電気を利用しはじめ、

その長い進化の過程で電気を扱うすべを洗練させてきた。このように電気をたべる・つくる能力を

そのまま産業利用するだけではなく、電気をうまく扱うためのノウハウを微生物から学ぶことがで

きるかもしれないと紹介する。

「私たちはこうして生き残ったんだよ。私も君も。そして生き残った人間には、生き残った人

間が果たさなくちやならない責務がある。それはね、できるだけこのまましっかりここに生き

残り続けることだよ。たとえいろんなことが不完全にしかできないとしても」

「僕にできるのはせいぜい、駅を作り続けるくらいだけど」

「それでいい。君は駅を作り続ければいい。君はきっとよく整った、安全で、みんなが気持ち

良く利用できる駅を作っているんだろうね」

「できるだけそういうものを作りたいと願っている」とつくるは言った。「本当はいけないこ

となんだけど、僕は自分が工事を担当した駅の一部にいつも、自分の名前を入れているんだ。

生乾きのコンクリートに釘で名前を書き込んでいる。多崎つくるって。外から見えないところ

に」

エリは笑った。「君がいなくなっても、君の素敵な駅は残る。私がお皿の裏に自分のイニシ

ャルを入れるのと同じだね」

つくるは顔を上げてエリを見た。「僕のガールフレンドの話をしていいかな?」

「もちろん」とエリは言った。そしてチャーミングな笑みを口もとに浮かべた。「私としても、

君の賢い年上のガールフレンドの話がとても聞きたい」

つくるは沙羅の話をした。最初に出会ったときから不思議に心を惹かれ、三度目のデートで

性的な関係を持った。彼女は名古屋の五人グループと、その顛末について知りたがった。そし

て最後に彼女に会ったとき、彼はなぜか性的なポテンシャルを十分に得ることができなかった。

彼女の中に入ることができなかった。彼は思い切ってそこまで正直に話した。また沙羅はつく

るが名古屋に行くことを、そしてフィンランドに行くことを強く勧めてくれた。そうしないと、

彼が抱えている心の問題は解決しないのではないかと彼女は言った。つくるは沙羅を愛してい

ると思う。彼女と結婚してもいいと感じている。誰かに対してそんな強い気持ちを抱いたのは

たぶん初めてのことだ。しかし彼女にはどうやら他に年上の恋人がいるようだ。沙羅はその男

と一緒に通りを歩いていたとき、とても楽しそうに見えた。自分には彼女をそれほど幸福な気

持ちにすることはできないかもしれない。

エリは彼の話に注意深く耳を傾けていた。そのあいだ一度も言葉を差し挟まなかった。そし

て最後にこう言った。

「ねえ、つくる、君は彼女を手に入れるべきだよ。どんな事情があろうと。私はそう思う。も

しここで彼女を離してしまったら、君はこの先もう誰も手に入れられないかもしれないよ」

「でも僕には自信が持てないんだ」

「なぜ?」

「僕にはたぶん自分というものがないからだよ。これという個性もなければ、鮮やかな色彩も

ない。こちらから差し出せるものを何ひとつ持ち合わせていない。そのことがずっと昔から僕

の抱えていた問題だった。僕はいつも自分を空っぽの容器みたいに感じてきた。入れ物として

はある程変形をなしているかもしれないけど、その中には内容と呼べるほどのものはろくすっ

ぽない。自分が彼女に相応しい人間だとはどうしても思えないんだ。時間が経ては経つほど、

僕のことをよく知るようになればなるほど、沙羅はたぶんがっかりしていくんじゃないか。そ

して僕から遠去かっていくんじゃないか」

「つくる、君はもっと自信と勇気を捧つべきだよ。だって私が君のことを好きになったんだよ。

いっときは君に自分を捧げてもいいと思った。君の求めることならなんだってしてあげようと

思った。熱い血がたっぷり流れている一人の女の子が、真剣にそこまで思ったんだ。君にはそ

れだけの価値がある。ぜんぜん空っぽなんかじゃない」

「そう言ってくれるのは嬉しい」とつくるは言った。「本当にそう思う。でも、今のことがわ

からないんだ。僕は三十六歳になったけど、自分というものについて真剣に考え始めると、昔

と同じように、いや昔以上に途方に暮れてしまう。どうすればいいのか心が決められない。と

くに誰かに対してこんな強い気持ちを待ったのは、生まれて初めてのことだから」

「たとえ君が空っぽの容器だったとしても、それでいいじゃない」とエリは言った。「もしそ

うだとしても、君はとても素敵な、心を惹かれる容器だよ。自分自身が何であるかなんて、そ

んなこと本当には誰にもわかりはしない。そう思わない? それなら君は、どこまでも美しい

かたちの入れ物になればいいんだ。誰かが思わず中に何かを入れたくなるような、しっかり好

感の持てる容器に」

つくるはそれについて考えてみた。彼女の言いたいことは理解できた。それが自分にうまく

あてはまるかどうかはともかく。

エリは言った。「東京に帰ったら、すぐ彼女にすべてを打ち明けなさい。それが君のやるべ

きことだよ。心を間くことがいつもいちばん良い結果をもたらす。ただ、彼女がその男の人と

一緒にいたところを見たと言っては駄目よ。それだけは自分の心にとっておきなさい。女の人

にはね、見られたくないことがあるの。でもそれ以外は、君の気持ちを残らず正直に話した方

がいい」

「僕は怖いんだ。自分か何か間違ったことをして、あるいは何か間違ったことを口にして、そ

の結果すべてが損なわれ、そっくり宙に消えてしまうかもしれないことが」

エリはゆっくり首を振った。「駅をこしらえるのと同じことよ。もしそれが仮にも大事な意

味や目的を持つものごとであるなら、ちょっとした過ちで全然駄目になったり、そっくり宙に

消えたりすることはない。たとえ完全なものではなくても、駅はまず作られなくてはならない。

そうでしょ? 駅がなければ、電車はそこに停まれないんだから。そして大事な人を迎えるこ

ともできないんだから。もしそこに何か不具合が見つかれば、必要に応じてあとで手直しして

いけばいいのよ。まず駅をこしらえなさい。彼女のための特別な駅を。用事がなくても電車が

思わず停まりたくなるような駅を。そういう駅を頭に想い浮かべ、そこに具体的な色と形を与

えるのよ。そして君の名前を釘で土台に刻み、命を吹き込むの。君にはそれだけの力が具わっ

ている。だって夜の冷たい海を一人で泳ぎ切れたんだから」

エリは彼に夕食まで残っていくことを勧めた。

「このあたりではよく太った新鮮な鱒がとれるんだ。フライパンで香草と一緒に焼くだけのシ

ンプルな料理だけど、なかなかおいしいよ。よかったらうちの家族と一緒に食事をしていっ

て」

「ありがとう。でも僕はもうそろそろ引き上げた方がいいと思う。明るいうちにヘルシンキに

戻りたいから」

エリは笑った。「明るいうちに? ねえ、フィンランドの夏だよ。ここはほとんど夜中まで

ぴかぴかに明るいよ」

「それでも」とつくるは言った。

エリは彼の気持ちを理解した。

彼女は言った。「わざわざこんな遠くまで私を訪ねてきてくれてありがとう。君とこうして

活かできて嬉しかった。本当よ。これまで長いあいだ胸につっかえていたものが、うまくとれ

たみたい。もちろん何もかもがすんなり解決したというわけじゃないけど、でも私としてはず

いぶん助けられた」

「僕も同じだ」とつくるは言った。「君はずいぶん僕を助けてくれた。ご主人と娘さんたちに

も会えたし、君がここでどんな暮らしをしているかもわかった。それだけでもフィンランドに

来た甲斐があった」

二人はキャビンを出て、フォルクスワーゲン・ゴルフが駐めてあるところまで歩いた。一歩

一歩の意味を確かめながらゆっくりと。そして最後にもうコ院ハグをした。今回は彼女はもう

泣いていなかった。彼は首筋に彼女の穏やかな微笑みを感じることができた。彼女の豊かな乳

房は、生き続けるための力をしっかりと湛えていた。彼の背中に回された彼女の指は、どこま

でも強く現実的だった。

それからつくるは、エリと子供たちのために目本からプレゼントを持ってきたことをはっと

思い出した。彼は車の中に置いたショルダーバッグからそれを取り出し、彼女に渡した。エリ

に柘植の髪留め、子供たちに日本の絵本。

「ありがとう、つくるくん」とエリは言った。「君は昔から変わらない。いつも優しかった」

「そんなにたいしたものじゃないけど」とつくるは言った。そしてそれを買った夕方に、男と

二人で表参道を歩いている沙羅の姿を見かけたことを思い出した。もしプレゼントを買おうと

思いつかなければ、そんな光景を目にすることもなかったのだ。不思議なものだ。

「さよなら、多時つくるくん。気をつけて帰ってね」と別れ際にエリは言った。「悪いこびと

たちにつかまらないように」

「悪いこびとたち?」

エリは目を細めた。唇が昔のように軽くいたずらっぽく歪んだ。「私たちはここでよくそう

言うの。悪いこびとたちにつかまらないようにって。だってこのあたりの森には大昔からいろ

んなものが住んでいるから」

「わかった」とつくるは笑って言った。「悪いこびとたちにつかまらないように気をつけよう」

「もしそういう機会があったら、アオとアカに伝えておいて」とエリは言った。「私はここで

元気に暮らしているって」

「伝えておくよ」

「ねえ、あなたはときどきあの二人に会った方がいいと思うの。あるいは三人で一緒に。あな

たのためにも、あの人たちのためにも、それはきっといいことだと思うんだ」

「そうだな。それがいいかもしれない」とつくるは言った。

「そしてたぶん私のためにも」とエリは言った。「私はそこに居合わせられないと思うけど、

それでも」

つくるは肯いた。「落ち着いたら、きっとそういう機会を作るようにするよ。君のためにも」

「でも不思議なものだね」とエリは言った。

「何か?」

「あの素敵な時代が過ぎ去って、もう二度と戻ってこないということが。いろんな美しい可能

性が、時の流れに吸い込まれて消えてしまったことが」

つくるは黙って肯いた。何かを言わなくてはと思うのだが、言葉は出てこなかった。

「この土地の冬はすごく長いんだ」とエリは湖面に目をやりながら言った。遠く離れたところ

にいる自分自身に語りかけるように。「夜は長く、いつまでたっても終わらないみたいに思え

る。なにもかもがかちかちに硬く凍りついてしまう。春なんてもう永遠に来ないような気がす

る。だからついいろんな暗いことを考えてしまう。そんなこと考えないようにしようといくら

思ってもね」

それでもやはり言葉は出てこなかった。つくるはただ黙って、彼女の視線の先にある湖面に

目をやっていた。そのとき口にするべきだった言葉に思い当たったのは、成田行きの直行便に

乗り込み、シートベルトを締めた後のことだった。正しい言葉はなぜかいつも遅れてあとから

やってくる。

彼はキーを回してエンジンをスタートさせた。フォルクスワーゲンの四気筒エンジンがしば

しの眠りから覚め、ぼそぼそと着実なサイクルを叩いた。

「さよなら」とエリは言った。「元気でね。そして沙羅さんをしっかり手に入れなさい。君に

は彼女がどうしても必要なんだよ。私はそう思う」

「やってみるよ」

「ねえ、つくる、ひとつだけよく覚えておいて。君は色彩を欠いてなんかいない。そんなのは

ただの名前に過ぎないんだよ。私たちは確かにそのことでよく君をからかったけど、みんな意

味のない冗談だよ。君はどこまでも立派な、カラフルな多岐つくる君だよ。そして素敵な駅を

作り続けている。今では健康な三十六歳の市民で、選挙権を持ち、納税もし、私に会うために

一人で飛行機に乗ってフィンランドまで来ることもできる。君に欠けているものは何もない。

自信と勇気を持ちなさい。君に必要なのはそれだけだよ。怯えやつまらないプライドのために、

大事な人を失ったりしちやいけない」

彼はギアをドライブに入れ、アクセルを踏んだ。そして開いた窓から手を出して振った。エ

リも手を振った。彼女は高く上げた手をずっと振り続けていた。

やがてエリの姿は本立の間に隠れて見えなくなった。ミラーに映るのはフィンランドの夏の

深い緑だけになった。風がまた出てきたらしく、広い湖面のあちこちに白いさざ波が立ってい

た。若い長身の男が漕ぐカヤックがやってきて、大きなミズスマシのように音もなくゆっくり

と前を通り過ぎていった。

おそらく二度とこの場所に来ることはないだろう。エリに会うことももうないかもしれない。

二人はそれぞれの定められた場所で、それぞれの道を前に歩みつづけることだろう。アオが言

ったように、もう後戻りはできないのだ。そう考えると悲しみが、どこかから水のように音も

なく押し寄せてきた。それはかたちを持だない、透き通った悲しみだった。彼自身の悲しみで

ありながら、手の届かない遠い場所にある悲しみだった。胸がえぐられるように痛み、息苦し

くなった。

舗装道路に出たところで路肩に車を停め、エンジンを切り、ステアリングにもたれて目を閉

じた。心臓の調子を整えるために、時間をかけてゆっくり深呼吸をしなくてはならなかった。

そうしているうちに、身体の中心近くに冷たく硬いものが--年間を通して溶けることのない

厳しい凍土の芯のようなものが--あることにふと気づいた。それが胸の痛みと息苦しさを生

み出しているのだ。自分の中にそんなものが存在することを、それまで彼は知らなかった。

でもそれは正しい胸の痛みであり、正しい息苦しさだった。それは彼がしっかり感じなくて

はならないものなのだ。その冷ややかな芯を、自分はこれから少しずつ溶かしていかなくては

ならない。時間はかかるかもしれない。しかしそれが彼のやらなくてはならないことだった。

そしてその凍土を溶かすために、つくるは他の誰かの温かみを必要としていた。彼自身の体温

だけでは十分ではない。

まずは東京に帰ろう。それが第一歩だ。キーをまわし、もう一度車のエンジンを入れる。

ヘルシンキまでの帰り道、エリが森の中で悪いこびとたちにつかまらないことをつくるは心

から祈った。今ここで彼にできるのは、祈ることくらいだ。

PP.321-330

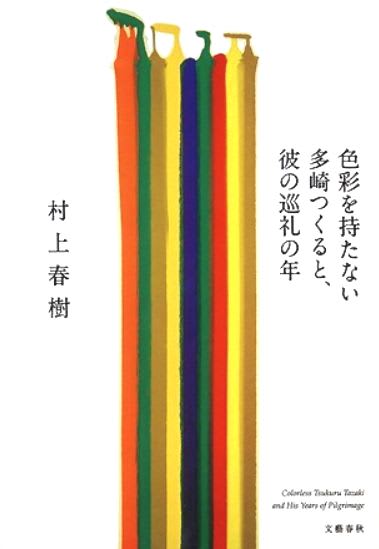

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

レインジャーズのダルビッシュ有のストレートが決まらないのだという。微妙な試合ボールと指先

との関係がこの乾燥で可笑しくなっているのだが、コロラドの5箇所の燃えさかる山火事は衰え知

らずいまも燃えさかっている。アメリカの穀物メジャーが大規模気象変動に対応すべく耐候性・耐

災害性種への本格的な取り組みをはじめだした。時代は「環境リスク本位制」だ。