【2084年までの投企】

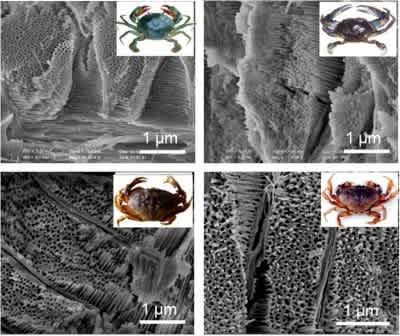

スタンフォード大学で、リチウムイオンバッテリーの性能向上につながる研究結果を発表したが、

そのアイデアが奇想天外?で面白いのだ。リチウムイオンバッテリーのナノサイズ電極の製造にカ

ニの甲羅を活用するというもので実験レベルで高い効果が確認されたという。通常、リチウムイオ

ンバッテリーの電極に硫黄またはシリコンを使うと蓄電容量を大幅に増やすことができるが、この

方法はバッテリーの寿命を短くするという欠点を抱えている。これを解決する方法としてカーボン

ナノチューブのような素材の中に電極を閉じ込めることで劣化を防ごうというアイディアを考案。

この研究によると、製造方法としてカニの甲羅の活用に注目。カニの甲羅はナノチューブ状態のち

ょうどよいサイズの穴が規則正しく無数に空いていて、この中に硫黄やシリコンを詰めてナノチュ

ーブサイズの電極をつくったところ、硫黄電極で1230 mAh/g、シリコン電極で3060mAh/gを計測。

また、200回の充電と放電後の劣化は、硫黄電極で60%、シリコン電極では95%という改善が見られた

という。カニの甲羅はこれまで一部を除いて廃棄処分されているが資源として量も価格もともに製

造適用するものだ。充放電回数が少ないので早合点になるかもしれないが、"ナノチューブサイズの

電極"というデザイン要素は、ネオコンバーテックとして頂けそうだ。

そうかと思えば、氷の結晶構造が崩壊し、解けて水になるきっかけをコンピューターのシミュレー

ションで解明したと総合研究大学院大の院生望月建爾らが発表していが、このことで、化学物質の

構造や水を含むたんぱく質の構造が変わる仕組みを解明するのに役立つという。水分子は小さな水

素原子2個と大きな酸素原子1個から構成され、固体の氷では、分子が六角形の網を構成するよう

に整然と並んでいるが、温度が上昇すると分子が揺らぎ出し、分子同士の結合が切れて六角形の形

が崩れる所が現れる。この結合の切れ方に注目し、分子間に働く力の計算を繰り返したところ、分

子が揺らいで結合が切れ、六角形の形が崩れても、初めのうちはすぐつながって元に戻るが、温度

上昇で揺れがひどくなると、つながる際に間違った分子の組み合わせが発生してしまい、連鎖的に

組み替えが起きて結晶構造が崩壊することが分かったという。このことは物理学最前線での「ゆら

ぎ」領域に属するもので、「コンピューターのシミュレーション」で解明したというデジタル物理

学領域でもあるが、工学的な応用展開にはさまだまなコンテンツ仕様が必要だということに尽きる。

昨日の「オールソーラー事業」(『パワーデバイス巡礼の明日』)で考えたのは、半導体製造技術

のプラットホームとして「フォトファブリケーション」(写真製版適用技術)は、百年程度有効だ

という、つまりは2084年までの基本プラットフォームとして継続発展していくだろう思っていた。

この考えが正しいかどうかどうか精査しなければならないが、このデジタル革命の先導役である半

導体製造技術での復権を肝においておくべきだろう。なにせ、世界のオールソーラー事業の経済規

模は120兆円だと、たしかこのブログで掲載した記憶がある。^^;

彼には親しい友だちと呼べる人間はいない。何人かのガールフレンドをつくり、やがて別れ

た。穏やかなつきあいで、円満な別れだった。彼の心の内側にまで入ってくる相手は一人もい

なかった。彼がそういう関係をあえて求めなかったということもあるし、たぶん相手がそれほ

ど深く彼を求めなかったということもあるだろう。半分半分というところだ。

おれの人生はまるで、二十歳の時点で実質的に歩みを停めてしまったみたいだ、と多崎つく

るは新宿駅のベンチの上で考える。そのあとに巡ってきた日々は、重みと呼べるものをほとん

ど持たなかった。年月は穏やかな風のように、彼のまわりを静かに通り過ぎ去っていった。傷

も残さず、哀しみも残さず、強い感情をかき立てることもなく、これという喜びも思い出も残

さず。そして彼はそろそろ中年の域にさしかかろうとしていた。いや、中年になるまでにはま

だ少し聞かある。しかし少なくとももう若いとは言えない。

考えてみれば、エリだってある意味では人生の亡命者だと言えるかもしれない。彼女もやは

り心に傷を負い、その結果いろんなものを置き去りにし、故郷を捨てた。とはいえ彼女は自ら

求めてフィンランドという新天地を選んだのだ。そして彼女には今では夫がいて、娘たちがい

る。陶器作りという心を注ぎ込める仕事もある。湖畔のサマーハウスと、元気な犬。フィンラ

ンド語も覚えた。彼女はそこに小宇宙を着々とこしらえてきた。おれの場合とは違う。

つくるは左の手首につけられたタグ・ホイヤーに目をやった。時刻は八時五十分を指してい

る。特急列車は既に乗車を開始していた。荷物を抱えた人々が次々に列車に乗り込み、指定さ

れた席に腰を下ろしていた。荷物棚にバッグを上げ、冷房のきいた列車の中でほっと一息つい

て、冷たい飲み物を飲んでいた。そういう姿を窓ガラス越しに目にすることができた。

その腕時計は彼が父親から引き継いだ、数少ない形あるものだった。一九六〇年代初期に作

られた美しいアンティーク。三日身体につけないとねじが緩み、針が止まってしまう。しかし

その不便さを、つくるは逆に気に入っていた。見事に純粋な機械製品だ。いや、工芸品と言っ

ていいかもしれない。クォーツやマイクロチップはひとかけらも入っていない。すべては精妙

なばねと歯車によって律儀に作動している。そして半世紀近く休みなく動き続けた今も、それ

が刻む時刻は驚くほど正確だった。

つくるは生まれてから自分で時計を買ったことがない。いつも誰かからもらった安物の時計

を、これという感興もなく使っていた。正確な時刻さえわかればそれでいい。それが時計とい

うものに対する彼の考え方だった。カシオのいちばん簡単なディジタル・ウオッチで日常の用

は足りる。だから父親が亡くなり、この高価そうな時計を形見として受け継いだときも、とく

に感慨はなかった。ただねじを巻く必要があるので、一種の責務としてそれを日々身につける

ようになった。しかし一度使い出すと、彼はすっかりその時計が気に入ってしまった。その感

触や程良い重さや、それが立てる小さな機械音が好きだった。以前より頻繁に時刻を確かめる

ようにもなった。そしてそのたびに父親の影が微かに彼の脳裏をよぎった。

正直なところ、父親自身についてはあまりよく覚えていないし、とくに懐かしいという気持

ちも起きない。幼い頃も大きくなってからも、父親と一緒にどこかに出かけたり、二人で親密

に語り合ったりした記憶はない。父親はもともと口の重い人間だったし(少なくとも家庭では

ろくに口をきかなかった)、それでなくても日々の仕事が忙しく、家にもあまり帰ってこなか

った。今にして思えば、たぶんどこかに女を作っていたのだろう。

つくるにとって彼は血を分けた父親というよりは、頻繁に訪ねてくる偉い親戚のような存在

に近かった。つくるは実質的には母親と二人の姉に育てられたようなものだ。父親がどのよう

な人生を送り、どんな考えや価値観を持ち、日々具体的にどんなことをしていたのか、ほとん

ど何も知らない。彼がかろうじて知っているのは、父親は岐阜の生まれで、小さいうちに両親

を亡くし、僧侶をしている父方の叔父に引き取られ、なんとか高校を卒業し、ゼロから会社を

立ち上げ、目覚ましい成功を収め、今ある財産を築いたということくらいだ。苦労した人間に

しては珍しく、苦労について語りたがらなかった。あまり思い出したくなかったのかもしれな

い。いずれにせよ、父親に人並み外れた商才があったことに間違いはない。必要なものを素早

く手に入れ、不必要なものを片端から捨てていく才能だ。上の姉が彼のそのようなビジネス面

での才能を、部分的にではあるが引き継いでいた。下の姉は母親の軽やかな社交性を、やはり

部分的に引き継いでいた。つくるはそのどちらの資質もまったく引き継がなかった。

父親は一日に五十本以上の煙草を吸い続け、肺癌を患って死んだ。つくるが名古屋市内の大

学病院に父親を見舞ったときには、まったく声を出すことができなくなっていた。そのとき父

親はつくるに何かを伝えたがっているようにも見えたが、それはもうかなわぬことだった。そ

の一か月後に彼は病院のベッドで息を引き取った。父我がつくるに残してくれたのは、自由が

丘の一寝室のマンションと、彼名義のまとまった額の銀行預金と、このタグ・ホイヤーの自動

巻腕時計たった。

いや、他にも彼が残してくれたものはある。多崎つくるという名前だ。

東京の工科大学に進んで専門的な勉強をしたいとつくるが言い出したとき、自分の築き上げ

てきた不動産ビジネスを継ぐことに、一人息子がまったく興味を示さなかったことは、父親を

少なからずがっかりさせたようだった。しかし一方で、つくるがエンジニアを志望することに

ついては大いに賛同してくれた。そう思うなら東京の大学に行くといい、それくらいの金なら

喜んで出してやる、と父親は言った。何はともあれ技術を身につけ、形のあるものをこしらえ

るのは良いことだ。世の中の役に立つことだ。しっかり勉強して、おまえの好きなだけ駅を作

ればいい。自分が選んだ「つくる」という名前が無駄にならなかったことを、父親は喜んでい

るように見えた。彼が父親を喜ばせたのは、あるいは父親がそれほどはっきりと喜びを表に見

せたのは、それが最初で最後だったかもしれない。

時刻表どおり九時ちょうどに、松本行きの特急列車はプラットフオームを離れた。彼はベン

チに座ったまま、その明かりが線路を遠ざかり、スピードを上げながら夏の夜の奥に消えてい

くのを最後まで見届けた。最終列車の姿が見えなくなってしまうと、あたりは急にがらんとし

た。街そのものが輝きを一段階落としたようにも見えた。芝居が終り、照明が落とされた後の

舞台のようだ。彼はベンチから立ち上がり、ゆっくり階段を降りた。

PP.358-361

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

センサーが 赤くなるほど このぼくの 放物線に ラベンダーが咲く