ブルーベリーの果実(左)/花柚の果実(右)

昨日の朝、彼女が写メールしたというので早速開封する。小さな果実がなったことの証の写真だ。シームレス

ボーダレス、本当に便利ねとピーシーを覗き込みながら感心している。作業を終え小学校の体育館へビーチ

バレーボールの町別学区対抗のサポートに出かける。昨年までは男子はソフトボール競技が今年から比較的

負荷のかかることのない?この競技に変更したというのだが、参加者の評判は上々。

城南学区対抗ビーチバレー 男子準優勝

二人はもう一度テーブルを挟んで座り、それぞれの胸にあることを交互に語った。その多く

は長いあいだ言葉にされることなく、魂の奥深い場所に取り置かれていたものだった。彼らは

心の蓋を持ち上げ、記憶の扉を開き、できるだけあるがままに気持ちを語り、相手の話に静か

に耳を傾けた。

エリは言った。

「結局のところ私はユズを置き去りにしてきたのよ。私はなんとかして彼女から逃げ出したか

った。あの子にとり憑いているものから、それがなんであれ、できるだけ遠く離れたかった。

だから陶芸にのめり込み、エドヴァルトと結婚し、フィンランドまでやってきた。もちろんそ

れは私にとってあくまで自然な成り行きだった。何も意図してそうしたわけじゃないよ。でも

ね、そうすればもうこれ以上ユズの面倒をみなくても済むんだ、という気持ちもなくはなかっ

た。私はあの子のことが誰よりも好きだったし、長いこと自分の分身みたいにさえ思ってきた。

だからなんとしても支えてあげたかった。でもその一方で、私は心底疲れていたの。彼女の世

話をし続けることで、本当にくたくたになっていた。どんなに努力をしても、あの子が日々現

実から後退していくのを押しとどめることはできなかったし、それは私にはほんとに切ないこ

とだった。もしあのまま名古屋に留まっていたら、私までおかしくなっていたかもしれない。

でもそんなのはただの言い訳よね?」

「君は自分の気持ちを正直に口にしているだけだ。言い訳とは違う」

エリはしばらく唇を噛んでいた。「でも私が見捨てたことに変わりはない。そしてユズは一

人で浜松に行って、あんなに酷い殺され方をした。ねえ、あの子は本当に華奢な、美しい首を

していた。覚えてる? きれいな鳥のような、ちょっとした力で今にも折れてしまいそうな首

だった。もし私が日本にいたら、そんなひどいことはたぶん起こらなかったはずよ。私は彼女

を一人で知らない街にやったりはしなかったもの」

「そうかもしれない。でもそのときには起こらなくても、またいつかどこか別の場所で、同じ

ようなことは起こっていたかもしれない。君はユズの保護者じゃないんだ。二十四時間付き添

っているわけにはいかない。君には君の人生がある。できることには限りがある」

エリは首を振った。「私も自分にそう言い聞かせたよ。何度となく。でもそんなのは何の款

いにもならない。私がある部分、自分を護るためにユズから遠ざかったというのは、間違いの

ない事実だからね。それはあの子が結果的に款われた、款われなかったとは別に、私自身の心

の置きどころの問題でもある。おまけに私はその過程で、君まで失ってしまうことになった。

ユズの抱えている問題を優先させることで、罪のない多崎つくるくんを切り捨てなくてはなら

なかった。こちらの都合のためだけに、私は君を深く傷つけることになった。君のことがあん

なに好きだったのにね……」

つくるは黙っていた。

「でもね、それだけじゃないんだ」とエリは言った。

「それだけじゃない?」

「うん、正直に言えば、私が君を切ったのは、ユズのためを思ってというだけじゃなかった。

それは表面的な理由付けに過ぎない。私がそうしたのは、結局のところ臆病だったからよ。自

分に女としての自信が持てなかった。君のことをいくら好きになっても、君は私なんか相手に

しないだろうとわかっていた。君の心はユズに向いているんだろうと思っていた。だから君を

ああして容赦なくカットできたんだよ。それはつまり、君に対する自分の気持ちを断ち切るた

めでもあった。もし私に少しでも自信と勇気があって、つまらないプライドさえ持たなかった

ら、たとえどんな事情があっても、君をあんな風に冷酷に切り捨てたりしなかったと思う。で

もあのときの私は頭がどうかしていたんだ。本当に悪いことをしたと思う。心から謝るよ」

しばらく沈黙があった。

「もっと前に君にこうして謝らなくちゃいけなかったんだ」とエリは言った。「それはよくわ

かっている。でもそれがどうしてもできなかった。私は自分をとても恥じていたから」

「僕のことならもう気にしなくていい」とつくるは言った。「僕はなんとかそのいちばん危な

い時期を乗り越えた。夜の海を一人で泳ぎ切ることもできた。僕らはそれぞれ力を尽くして、

それぞれの人生を生き延びてきた。そして長い目で見れば、そのときもし違う判断をし、違う

行動を選択していたとしても、いくらかの誤差はあるにせよ、僕らは結局今と同じようなとこ

ろに落ち着いていたんじゃないのかな。そんな気がする」

エリは唇を噛み、しばらく一人で考えていた。そして言った。「ねえ、ひとつだけ教えてく

れる?」

なんでも」

「もし仮に、君のことが好きだってそのときに思い切って打ち明けてたら、私を恋人にしてく

れたかな?」

「急に面と向かってそう言われても、僕にはたぶん信じられなかっただろうね」とつくるは言

った。

「どうして?」

「誰かが僕のことを好きになって、恋人にしたいと思っているなんて、想像もできなかったか

ら」

「君は優しくて、クールで物静かで、その頃からちゃんと自分の生き方を持っていた。そして

ハンサムだった」

つくるは首を振った。「僕はずいぶんつまらない顔をしている。自分の顔を好きになったこ

となんて一度もなかった」

エリは微笑んだ。「そうかもしれない。実は君はずいぶんつまらない顔をしていて、私の頭

がどうかしていたのかもしれない。でも少なくとも十六歳の愚かしい少女にとっては、君は十

分ハンサムだったんだよ。君みたいな恋人がいたらどんなに素敵だろうと思った」

「僕には個性みたいなものもなかった」

「生きている限り個性は誰にでもある。それが表から見えやすい人と、見えにくい人がいるだ

けだよ」。エリは目を細め、つくるの顔をまっすぐ見た。「それで、答えはどうなの?君は私

を恋人にしてくれたかしら?」

「もちろん」とつくるは言った。「僕は君のことがとても好きだった。ユズに惹かれていたの

とは違う意味で、君に強く惹かれていた。もしそのときに心を打ち明けてくれていたら、僕は

もちろん君を恋人にしていたと思う。そして僕らはきっとうまくやっていけたはずだ」

二人はおそらく親密なカップルになり、豊かな性的関係を持つこともできただろう。つくる

はそう思う。つくるとエリとの間には分かちあえるものが数多くあったはずだ。人となりこそ

一見してかなり異なっていたが(つくるは口が重く内気で、エリは社交的でおおむね饒舌だっ

た)、どちらもそれぞれに自分の手でかたちあるもの、意味あるものを作りたがっていた。し

かしそのように心がぴたりと寄り添う期間は、それほど長くは続かなかったのではないか。そ

んな気がした。時間が経つにつれ、エリの求めるものと彼の求めるものとの間には、ずれのよ

うなものが避けがたく生じていったに違いない。どちらもまだ十代だった。二人はそれぞれの

目指す方向に着々と成長していっただろうし、彼らの進む道筋はやがて分岐点を迎え、左右に

分かれていっただろう。たぶん争うこともなく、互いを傷つけ合うようなこともなく、自然に

穏やかに。そして結局のところ、つくるは東京で鉄道駅を作り続け、エリはエドヴァルトと結

婚してフィンランドに辿り着いたのではなかっただろうか。

そういうことが起こっていても不思議はなかった。可能性は十分にあった。そしてそんな体

験は二人の人生にとって、決してマイナスには働かなかっただろう。もう恋人の関係ではなく

なっても、二人はそのあともおそらく良い友人でいられたはずだ。しかしそれは実際には起こ

らなかった。実際に二人の身に起こったのはまったく別のことだった。今ではその事実が何よ

り大きな意味を持っている。

「嘘だとしても、そう言ってくれて嬉しいよ」とエリは言った。

「嘘じゃない」とつくるは言った。「そういう話でいい加減なことは言わない。僕と君とはき

っと、二人で一緒に素晴らしい時間を過ごせたと思う。そうならなかったのは残念だった。心

からそう思う」

エリは微笑んだ。その微笑みには皮肉の色はなかった。

彼はユズの出てくる性夢をしばしば見たことを思い出した。そこにはエリもやはり登場した。

彼女たちはいつも二人一緒だった。しかし彼が夢の中で射精したのは、常にユズの中たった。

エリの中に射精したことは一度もない。それは何かしら意味を持つことだったのかもしれない。

でもそんなことはエリには言えない。どれほど正直に心を割っても、口に出してはならないも

のごとはある。

そんな夢について考えると、ユズが彼にレイプされたと主張しても(その結果彼の子供を受

胎したと主張しても)、それはまったくの作り話だ、自分には思い当たるところはないと断言

することはつくるにはできなかった。夢の中での行為に過ぎないとしても、自分にも何かしら

の責任があるのではないかという気がしてならなかった。いや、レイブの件だけじゃない。彼

女が殺されたことだってそうだ。その五月の雨の夜、自分の中の何かが、自分でも気づかない

まま浜松まで赴き、そこで彼女の鳥のように細く、美しい首を続めたのかもしれない。

彼は自分がユズのマンションのドアをノックし、「開けてくれないか? 君に話があるんだ」

と言っている光景が目に浮かんだ。彼は黒く濡れたレインコートを着て、夜の重い雨の匂いを

漂わせていた。

「つくる?」とユズは言う。

「君にどうしても話さなくちゃならないことがある。とても大事な話なんだ。僕はそのために

浜松までやってきた。時間はかけない。ドアを開けてほしい」と彼は言う。閉じたドアに向か

って語り続ける。「連絡もなく急に押しかけてきて、申し訳ないと思う。でももし前もって連

絡したら、君はきっと最初から会ってくれなかっただろう」

ユズはしばらく迷ってから、黙ってドア・チェーンを外す。彼の右手はポケットの中の紐を

しっかりと握りしめている。

つくるは思わず顔を歪めた。どうしてそんなろくでもない想像をしなくちゃならないんだ?

なぜおれがユズの首を絞めなくてはならないんだ?

もちろんそんなことをしなくてはならない理由は何もない。誰かを殺したいと思ったことな

んて、つくるにはコ院もなかった。しかしあくまで象徴的に、彼はユズを殺そうとしたかもし

れない。自分の心の中にいったいどんな濃密な闇が潜んでいるのか、つくる本人にも見当はつ

かなかった。彼にわかるのは、ユズの中にもおそらくユズの内なる濃密な闇があったに違いな

いということだ。そしてその闇はどこかで、地下のずっと深いところで、つくる自身の闇と通

じあっていたのかもしれない。そして彼がユズの首を絞めたのは、彼女がそれを求めていたか

らかもしれない。彼はその求めを、連結された闇の中で耳にしたのかもしれない。

「ユズのことを考えているのね?」とエリは言った。

つくるは言った。「僕はこれまでずっと、自分のことを犠牲者だと考えてきた。わけもなく

苛酷な目にあわされたと思い続けてきた。そのせいで心に深い傷を負い、その傷が僕の人生の

本来の流れを損なってきたと。正直言って、君たち四人を恨んだこともあった。なぜ僕一人だ

けがこんなひどい目にあわなくちゃならないんだろうと。でも本当はそうじゃなかったのかも

しれない。僕は犠牲者であるだけじゃなく、それと同時に自分でも知らないうちにまわりの人

々を傷つけてきたのかもしれない。そしてまた返す刃で僕自身を傷つけてきたのかもしれない」

エリは何も言わず、つくるの顔をじっと見ていた。

「そして僕はユズを殺したかもしれない」とつくるは正直に言った。「その夜、彼女の部屋の

ドアをノックしたのは僕かもしれない」

「ある意味において」とエリは言った。

つくるは肯いた。

「ある意味においては、私もユズを殺した」とエリは言った。そして顔を横に向けた。「その

夜、彼女の部屋のドアをノックしたのは私かもしれない」

つくるは彼女のきれいに日焼けした横顔を見ていた。その少しだけ上を向いた鼻の形が彼は

昔から好きだった。

「私たちはそれぞれに、そういう思いを背負っている」とエリは言った。

一時的に風が止んだらしく、窓の白いカーテンがぴたりと動かなくなった。ボートのかたか

たという音も聞こえなくなった。鳥の啼き声だけが耳に届いた。これまで聞いたことのない不

思議なメロディーを奏でる鳥だった。

彼女はしばらくその鳥の声に耳を澄ませていたが、ピンを手に取って、もう一度前髪を上げ

た。そして額をそっと指先で押さえた。「君はアカのやっている仕事をどう思う?」と彼女は

尋ねた。まるでおもりを外したように、時間の流れがほんの少しだけ軽くなった。

「わからないな」とつくるは言った。「彼の生きている世界は、僕の生きている世界からあま

りにも遠く離れすぎている。簡単に善し悪しを判断できない」

「私はアカがやっていることがあまり好きにはなれない。それは確かだよ。でもだからといっ

て、彼を切り捨てることはできない。だってあいつはかつて、私にとって最高の友だちのI人

だったから。そして今でもやはり良い友だちの一人だから。もう七、八年会っていないにして

もね」

彼女はもう一度前髪に手をやった。そして言った。

「アカはね、けっこうまとまった金額を毎年あのカソリックの施設に寄付しているの。例のス

クールを維持するためにね。あそこの人たちは彼の行為にすごく感謝している。あの施設はぎ

りぎりの財政で運営されていたからね。でもその寄付のことは誰も知らない。アカは自分が匿

名の援助者に留まることを強く希望しているから。それを知っているのは、当事者の他にはた

ぶん私くらいよ。私はちょっとした事情があって、たまたま知っているの。ねえ、つくる、あ

いつは決して悪い人間じゃない。それはわかってあげて。ただ悪いふりをしているだけなんだ

よ。どうしてかは知らないけど、たぶんそうしないわけにはいかないんだ」

つくるは肯いた。

「アオにしたってそれは同じよ」とエリは言った。「あいつもまだ純粋な心を持ち続けている。

それは私にもよくわかる。ただこの現実の世界を生き延びていくのが大変なだけなんだ。そし

て二人ともそこで、それぞれに人並み以上の成果を上げている。彼らなりに力を尽くして、ま

っとうに。ねえ、つくる、私たちが私たちであったことは決して無駄ではなかったんだよ。私

たちがひとつのグループとしてI体になっていたことはね。私はそう思う。たとえそれが限ら

れた何年かしか続かなかったにせよ」

エリは両手でまた顔を押さえた。しばらく沈黙があった。それから彼女は顔を上げ、話を続

けた。

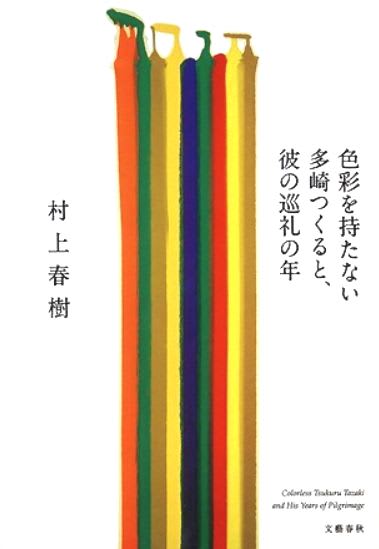

PP.311-320

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

東京大などの研究チームが、このまま地球温暖化が進むと、今世紀末には日本を含むアジアの大部

分やアフリカ中部、南米で洪水発生の確率が高まり、河川氾濫の危険にさらされる世界の人口がこ

れまでの推定の25倍、最大約1億人に上るとの推計を報告している。「環境リスク本位制」時代

に突入に向け備えを、いつやるか?今でしょう!ということに。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます