都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「難波田史男の15年」 東京オペラシティアートギャラリー

東京オペラシティアートギャラリー

「難波田史男の15年」

1/14-3/25

僅か15年の画業ながらも、「戦後美術の歴史に名を刻んだ」(チラシより引用)、難波田史男(1941-74)の軌跡を辿ります。東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「難波田史男の15年」へ行ってきました。

今から遡ること7~8年前、かつてここオペラシティで難波田史男展を見て、その繊細でかつ自由なイメージの絵画に虜となったものですが、以来、久しぶりとなる回顧展が始まりました。

まさに難波田史男展の決定版です。彼のコレクションというと世田谷美術館も有名ですが、同館をはじめ東近美、また難波田龍起・史男記念美術館、そしてもちろんオペラシティなど、国内各地より集められた200点超もの作品が一同に介しました。

展覧会の構成は以下の通りです。

1.自己とのたたかいの日々

2.無意識の深みから

3.コスモスへの旅

4.線と色彩の融合

5.失われた太陽

6.色彩の深まり

7.幾何学と生命の表現

8.自己と他者の物語

9.生と死の彼方へ

主に時系列に沿いながらも、いくつかのトピックによって、難波田史男の画業を様々な観点から見定める内容となっていました。

展示は10代からはじまります。1960年、高校を卒業した難波田史男は美術を志そうと文化学院に入学します。後、授業に馴染めず、自己の世界に入り、まさに内面を追求して独自の画風を展開するようになりました。

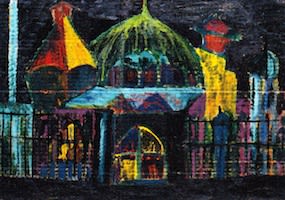

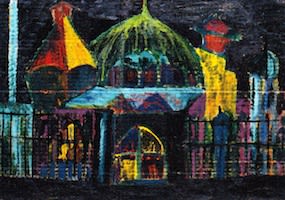

「ニコライ堂」1960年 油彩、段ボール 東京オペラシティアートギャラリー

そうした学園生活を一端を伺わせるのが、文化学院のある御茶ノ水のシンボルでもあるニコライ堂を描いた「ニコライ堂」(1960年)です。

また「自己とのたたかいの日々」シリーズでは、そうした多感で揺れ動く10代の気持ちをそのままストレートにぶつけていきます。早くもこの時期で史男を特徴づける人物表現、また細かな線描が見られるのは興味深いところでした。

ともかく自己の内面を重視した史男は、そうした内面の奥に潜む無意識の世界を表そうと、オートマティック的な手法によるドローイングを手がけるようになりました。

またここではシュルレアリスムの影響も受けていたそうです。色の爛れた空間を楽し気に行き交う人達を描いた「Untitled」(1961)に目が止まります。これは史男の心を通してしか見えない幻想かもしれませんが、ひょっとすると彼にとっては現実そのものなのかもしれません。

さらに彼はそうした幻想からその上の世界、つまりは宇宙的な空間を志向するようになります。その代表作として知られるのが、計10枚組の大作、「不詳(10点組)」(1963年)です。

そこでは浮遊する宇宙船などがカンディンスキーを思わせる幾何学的空間に描かれています。会場では作品が高い場所に掲げられているのもポイントです。宇宙旅行をパノラマ絵巻で追体験しているような気分になりました。

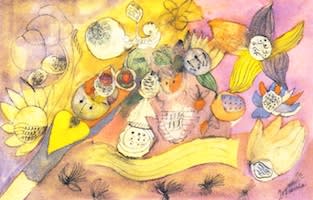

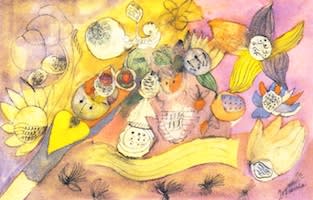

「彩色画7」1963年 水彩、インク、紙 東京オペラシティアートギャラリー

史男の繊細な感性は20代に入るとより鋭敏になったと言えるのかもしれません。文化学院を中退後、1965年に早稲田大学の美術専攻科に入学した彼は、これまでよりもさらに細かな線と淡い水彩を交錯させ、さも個々のモチーフが自立してうごめいているかのような生命感のある作品を描いていきます。

それこそヴォルスを思わせる線はまさに神経の震えとも表せるのではないでしょうか。かつての幾何学的な線面の上に、より有機的に関係し合うモチーフが絡み合います。ここに史男の画風が確立しました。

「太陽の讃歌」1967年 水彩、インク、紙 アートスペース游

60年代後半に頻出する「太陽」は、史男を特徴づける一つのモチーフと言えるのかもしれません。史男は太陽は今や不条理しか照らさないと嘆きます。彼はサルトルやカミュに傾倒したそうですが、他にもランボーを引用した作品などがあり、フランス文学の強い影響を感じました。

しかしながらこの時期に入ると作品にどことない『影』がかかってくるように思えたのは私だけでしょうか。

史男は「ぼくらはこの世界にしか生きられないのだ。僕はもはや孤独とか寂しいとか言わない。僕はこの世界を賛美して死にたい。それは色彩による、ただ色彩のみが美しい。」という言葉を残しています。

グレーの滲み渡る暗鬱な空を描いた「冬の空」(1967年)の物悲しい様子には強く心を打たれました。

「無題」1970年 水彩、インク、紙 世田谷美術館

しかしながら終始、孤独へ向かった史男とは言えども、絵画においてはむしろ群像的表現、また絵本に出てくるような可愛らしい人物が描かれているのも重要なポイントです。そして晩期には限定された登場人物の中に強い関係性を与えた、言わば家族などの親密な場を描いたような作品も登場します。

「少女と秋」1972年 水彩、インク、紙 東京国立近代美術館

絵画で向き合う虚ろな登場人物はその朧げな色面、線の中で、一体を会話しているのでしょうか。また妖精などのモチーフも多数描かれています。史男はより彼岸へと向かいながらも、やはり何かとの繋がりを失わないようにと、ひたすら幻想の国を彷徨い続けているかのもしれません。

史男は1974年、フェリーから転落してその短い生涯をとじます。彼の70年代の作品には『水』が多く描かれているのも見逃せませんが、それは胎内回帰、言わば最も強い他者との繋がりである母との関係を求めていたのでしょうか。

彼の「私が点を打つと私の意識は上下左右に動き出します。音楽の繊細な旋律の中を変化してゆく音のような形象をよそおいながら、私は線の旅に出ます。」の言葉ほど、史男の制作を端的に示しているものはありません。

私にとってはかけがえのない画家の一人です。ともかく彼の作品と一枚でも多く向き合えただけでも幸せでした。

「終着駅は宇宙ステーション/難波田史男/幻戯書房」

「終着駅は宇宙ステーション/難波田史男/幻戯書房」

3月25日まで開催されています。敢えて声を大にはしませんが、おすすめしたいと思います。

「難波田史男の15年」 東京オペラシティアートギャラリー

会期:1月14日(土)~3月25日(日)

休館:月曜日、2月12日(日)*全館休館日

時間:11:00~19:00 *金・土は20時まで開館。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

「難波田史男の15年」

1/14-3/25

僅か15年の画業ながらも、「戦後美術の歴史に名を刻んだ」(チラシより引用)、難波田史男(1941-74)の軌跡を辿ります。東京オペラシティアートギャラリーで開催中の「難波田史男の15年」へ行ってきました。

今から遡ること7~8年前、かつてここオペラシティで難波田史男展を見て、その繊細でかつ自由なイメージの絵画に虜となったものですが、以来、久しぶりとなる回顧展が始まりました。

まさに難波田史男展の決定版です。彼のコレクションというと世田谷美術館も有名ですが、同館をはじめ東近美、また難波田龍起・史男記念美術館、そしてもちろんオペラシティなど、国内各地より集められた200点超もの作品が一同に介しました。

展覧会の構成は以下の通りです。

1.自己とのたたかいの日々

2.無意識の深みから

3.コスモスへの旅

4.線と色彩の融合

5.失われた太陽

6.色彩の深まり

7.幾何学と生命の表現

8.自己と他者の物語

9.生と死の彼方へ

主に時系列に沿いながらも、いくつかのトピックによって、難波田史男の画業を様々な観点から見定める内容となっていました。

展示は10代からはじまります。1960年、高校を卒業した難波田史男は美術を志そうと文化学院に入学します。後、授業に馴染めず、自己の世界に入り、まさに内面を追求して独自の画風を展開するようになりました。

「ニコライ堂」1960年 油彩、段ボール 東京オペラシティアートギャラリー

そうした学園生活を一端を伺わせるのが、文化学院のある御茶ノ水のシンボルでもあるニコライ堂を描いた「ニコライ堂」(1960年)です。

また「自己とのたたかいの日々」シリーズでは、そうした多感で揺れ動く10代の気持ちをそのままストレートにぶつけていきます。早くもこの時期で史男を特徴づける人物表現、また細かな線描が見られるのは興味深いところでした。

ともかく自己の内面を重視した史男は、そうした内面の奥に潜む無意識の世界を表そうと、オートマティック的な手法によるドローイングを手がけるようになりました。

またここではシュルレアリスムの影響も受けていたそうです。色の爛れた空間を楽し気に行き交う人達を描いた「Untitled」(1961)に目が止まります。これは史男の心を通してしか見えない幻想かもしれませんが、ひょっとすると彼にとっては現実そのものなのかもしれません。

さらに彼はそうした幻想からその上の世界、つまりは宇宙的な空間を志向するようになります。その代表作として知られるのが、計10枚組の大作、「不詳(10点組)」(1963年)です。

そこでは浮遊する宇宙船などがカンディンスキーを思わせる幾何学的空間に描かれています。会場では作品が高い場所に掲げられているのもポイントです。宇宙旅行をパノラマ絵巻で追体験しているような気分になりました。

「彩色画7」1963年 水彩、インク、紙 東京オペラシティアートギャラリー

史男の繊細な感性は20代に入るとより鋭敏になったと言えるのかもしれません。文化学院を中退後、1965年に早稲田大学の美術専攻科に入学した彼は、これまでよりもさらに細かな線と淡い水彩を交錯させ、さも個々のモチーフが自立してうごめいているかのような生命感のある作品を描いていきます。

それこそヴォルスを思わせる線はまさに神経の震えとも表せるのではないでしょうか。かつての幾何学的な線面の上に、より有機的に関係し合うモチーフが絡み合います。ここに史男の画風が確立しました。

「太陽の讃歌」1967年 水彩、インク、紙 アートスペース游

60年代後半に頻出する「太陽」は、史男を特徴づける一つのモチーフと言えるのかもしれません。史男は太陽は今や不条理しか照らさないと嘆きます。彼はサルトルやカミュに傾倒したそうですが、他にもランボーを引用した作品などがあり、フランス文学の強い影響を感じました。

しかしながらこの時期に入ると作品にどことない『影』がかかってくるように思えたのは私だけでしょうか。

史男は「ぼくらはこの世界にしか生きられないのだ。僕はもはや孤独とか寂しいとか言わない。僕はこの世界を賛美して死にたい。それは色彩による、ただ色彩のみが美しい。」という言葉を残しています。

グレーの滲み渡る暗鬱な空を描いた「冬の空」(1967年)の物悲しい様子には強く心を打たれました。

「無題」1970年 水彩、インク、紙 世田谷美術館

しかしながら終始、孤独へ向かった史男とは言えども、絵画においてはむしろ群像的表現、また絵本に出てくるような可愛らしい人物が描かれているのも重要なポイントです。そして晩期には限定された登場人物の中に強い関係性を与えた、言わば家族などの親密な場を描いたような作品も登場します。

「少女と秋」1972年 水彩、インク、紙 東京国立近代美術館

絵画で向き合う虚ろな登場人物はその朧げな色面、線の中で、一体を会話しているのでしょうか。また妖精などのモチーフも多数描かれています。史男はより彼岸へと向かいながらも、やはり何かとの繋がりを失わないようにと、ひたすら幻想の国を彷徨い続けているかのもしれません。

史男は1974年、フェリーから転落してその短い生涯をとじます。彼の70年代の作品には『水』が多く描かれているのも見逃せませんが、それは胎内回帰、言わば最も強い他者との繋がりである母との関係を求めていたのでしょうか。

彼の「私が点を打つと私の意識は上下左右に動き出します。音楽の繊細な旋律の中を変化してゆく音のような形象をよそおいながら、私は線の旅に出ます。」の言葉ほど、史男の制作を端的に示しているものはありません。

私にとってはかけがえのない画家の一人です。ともかく彼の作品と一枚でも多く向き合えただけでも幸せでした。

「終着駅は宇宙ステーション/難波田史男/幻戯書房」

「終着駅は宇宙ステーション/難波田史男/幻戯書房」3月25日まで開催されています。敢えて声を大にはしませんが、おすすめしたいと思います。

「難波田史男の15年」 東京オペラシティアートギャラリー

会期:1月14日(土)~3月25日(日)

休館:月曜日、2月12日(日)*全館休館日

時間:11:00~19:00 *金・土は20時まで開館。

住所:新宿区西新宿3-20-2

交通:京王新線初台駅東口直結徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )