都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「タイ展」 東京国立博物館

東京国立博物館・平成館

「タイ~仏の国の輝き~」

7/14~8/27

東京国立博物館・平成館で開催中の「タイ~仏の国の輝き~」を見てきました。

東南アジアの王国、タイ。日本とは600年の昔より交流し、今から130年前の1887年には、通称「日タイ修好宣言」を結び、おおむね良好な関係を築いてきました。

そのタイの仏教美術を中心に、同国の歴史、ないし日本との関係を紹介する展覧会です。総出展数は約150件。(展示替えあり)いつもながらの東博・平成館の広大な展示室です。タイ国内の博物館からも多くの作品がやって来ていました。

さて冒頭はタイ前夜。タイ族の国の興る前のタイです。それがチャオプラヤー川流域に栄えたドヴァーラヴァティー、スマトラからマレーに勢力を広げたシュリーヴィジャヤ、そしてタイ北部に国を築いたハリプンチャイなどでした。

「法輪」 スパンブリー県ウートーン遺跡第11号仏塔跡出土

ドヴァーラヴァティー時代・7世紀 ウートーン国立博物館

タイには6世紀に仏教が伝来します。ドヴァーラヴァティーでもたくさんの人々が信仰し、多くの寺院が造られました。特に法輪が普及します。堂々たるは7世紀の「法輪」でした。幾何学紋と植物紋を組み合わせ、まるで巨大な機械の歯車のように立っています。高い石柱の上に設置したとありましたが、これほど重々しい法輪のことです。高い築造技術があったに相違ありません。

仏陀がいわゆる異教の挑戦を受け、それを神通力で退けたとされるのが、「舎衛城神域図」でした。マンゴーの実を落としては応戦したそうです。それにしても仏陀は一体、何体あるのでしょうか。もはや無数に湧き出るかのように現れていました。

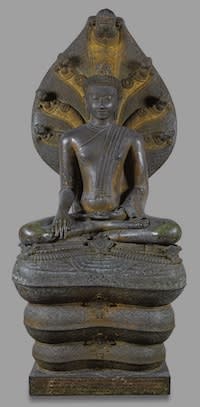

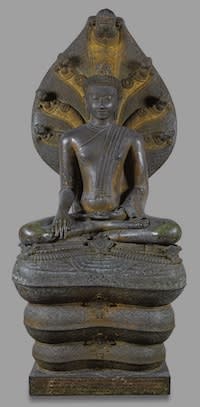

シュリーヴィジャヤで美しいのは「ナーガ上の仏陀坐像」でした。会場でも展示の冒頭で紹介。一際、目立っていたかもしれません。

「ナーガ上の仏陀坐像」 スラートターニー県チャイヤー郡ワット・ウィアン伝来

シュリーヴィジャヤ様式・12世紀末~13世紀 バンコク国立博物館

座って瞑想するのが仏陀です。その背後にいるのが竜王ムチリンダで、傘になって仏陀を風雨から守ったと伝えられています。東南アジアでは水に関係する蛇の神、ナーガを大切にしており、このモチーフの像がとても好まれたそうです。カンボジアのクメール美術の影響を受けています。

「アルダナーリーシュヴァラ坐像」 ウボンラーチャターニー県

プレ・アンコール時代・8~9世紀初 ウボンラーチャターニー国立博物館

同じくクメールに因むのが「アルダナーリーシュヴァラ坐像」でした。時は8〜9世紀で、場所はタイの東北部です。同地では仏教とともに、クメールの影響から、ヒンドゥー教も信仰されていました。ヒンドゥーに基づく男神と妃が一体となった両性具有の像です。古代のタイは、インド、カンボジアなどの東西の宗教文化が入り混じっていました。

さて一連のタイの仏教美術の中で、私が最も惹かれたのが、8〜9世紀の「菩薩立像」でした。右腕が欠けているものの、4本の腕を持っています。人体を写したかのようにリアルな肉付きをしていました。指先が殊更に柔らかく、細いのも特徴です。瞳や眉は別材が用いられています。唇は厚い。表情はまるで少年のようにあどけなく見えました。かの阿修羅像のイメージと僅かに重なりました。美しく、気品があり、それでいてどこか脆さも感じさせます。しばし見惚れてしまいました。

タイ族は1238年、タイ中北部にスコータイ王朝を築きます。名は「幸福の生まれ出づる国」を意味しました。歴代の王はスリランカに由来する上座仏教を信仰し、寺院を建立します。ここにタイ族による仏教文化が開き、固有の文字や独自の文学など、現在へと至るタイの文化の基礎が作り出されました。13世紀はタイ族沸騰の時代とも呼ばれているそうです。

「仏陀坐像」 スコータイ県シーサッチャナーライ郡ワット・サワンカラーム伝来

スコータイ時代・15世紀 サワンウォーラナーヨック国立博物館

金色の鮮やかな光を放つのが「仏陀坐像」でした。胸を張り、右手をだらんと右膝の上に垂らして座っています。顔はかなり面長で、やや笑みを浮かべながら、細い目を下に向けていました。胸と腰との間が細身です。体は全体的に凹凸がありません。それゆえか至極、端正でかつ流麗です。この時代の特徴を顕著に示す像として知られています。

「仏陀遊行像」 スコータイ県シーサッチャナーライ郡ワット・サワンカラーム伝来

スコータイ時代・14~15世紀 サワンウォーラナーヨック国立博物館

軽やかなステップを刻む仏像に出会いました。その名も「仏陀遊行像」です。左足を前に、右足を僅かに引くかのように歩いています。極めて長い右腕は膝の先あたりまで伸びていました。着衣の紋様は簡素で、遠目では体が透けているように見えるかもしれません。天に昇った仏陀が地上へ降りてくる場面を表しているとも考えられているそうです。確かにひらりと舞い降りてきたかのようでした。

驚くべきほどに精緻でかつ眩い金工芸が現れました。アユタヤー王朝です。14世紀半ばから交易国家として発展。南シナ海、ベンガル湾の二つの通商ルートを持ち、日本や中国だけでなく、東南アジアの諸国はおろか、西洋や中東とも貿易を行いました。

「金冠」 アユタヤー県ワット・ラーチャブーラナ遺跡仏塔地下出土

アユタヤー時代・15世紀初 チャオサームプラヤー国立博物館

「金冠」からして見事です。男性の髷に被せる冠で、王が持つ5種の神器の筆頭だと言われています。冠の随所に宝石も散りばめられていました。アユタヤーではスコータイから上座仏教を受け継ぐ一方、インド的な儀礼や位階制度を整え、集権化をすすめたそうです。まさにそうした王の強い権力を体現した作品と言えるかもしれません。

「金象」 アユタヤー県ワット・ラーチャブーラナ遺跡仏塔地下出土

アユタヤー時代・15世紀初 チャオサームプラヤー国立博物館

その王の象徴でもあるのが象でした。「金象」も意匠も実に華麗です。冠を被り、輿をつけた象がひざまずいています。鼻を高く振り上げているのも特徴です。貴人が乗るゆえか輿の装飾も豪華でした。ほかにも「金舎利塔」や「金靴」なども美しい。展覧会の一つのハイライトと言えるかもしれません。

「末𠮷船図衝立」 江戸時代・安政5(1858)年

大阪・杭全神社 *展示期間:7月4日~7月30日

このアユタヤーには主に江戸時代にかけて日本人町が形成されました。この時代、日本人はタイをシャムと呼んでいました。そのシャムと日本に関する文物も数多く展示されています。航海図、朱印状、さらに朱印船を描いた衝立のほか、タイから日本にもたらされた仏像や漆器なども目を引きました。

しかし繁栄から400年、アユタヤーは18世紀にビルマとの戦争で灰燼に帰してしまいます。その後、政変を経て、現王朝であるチャクリー王朝、すなわちラタナコーシン王朝の祖、ラーマ1世が、バンコクに都を築きあげました。

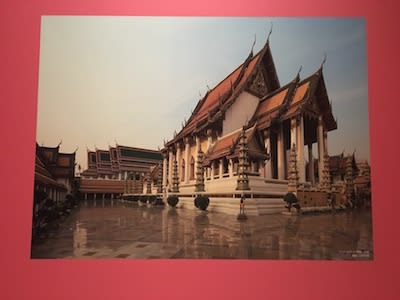

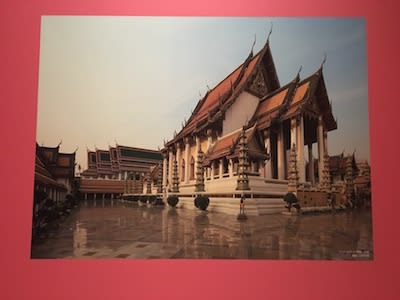

ワット・スタット寺院(写真)

バンコク中心部にそびえ立つのがワット・スタットです。1807年、ラーマ1世がスコータイから大仏を招くために建設に着手し、30年の時を経て、ラーマ3世の治世の時に完成しました。

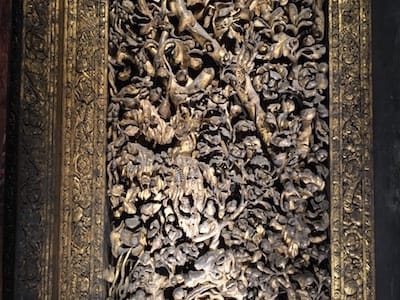

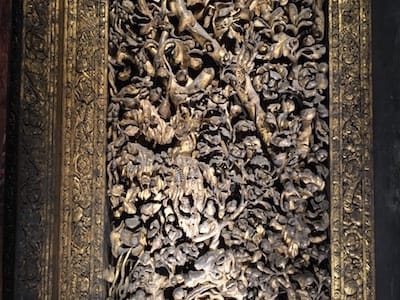

「ラーマ2世王作の大扉」 ラタナコーシン時代・19世紀 バンコク国立博物館

そのワット・スタイルの正面扉がやって来ました。何と高さは5.6メートルです。チーク材の木製で、一面に動植物の装飾が施されていました。建築時、ラーマ2世自らが鑿を振るったとも伝えられています。しかも扉の完成後、王は同じものを作らせないよう、使用した道具をチャオプラヤー川に捨てたとも言われています。

「ラーマ2世王作の大扉」 ラタナコーシン時代・19世紀 バンコク国立博物館

正面扉の展示コーナーのみ撮影が出来ました。ともかく一目見て感じるのはともかく大きいということです。手持ちのスマートフォンでは全体像を捉えられないほどでした。

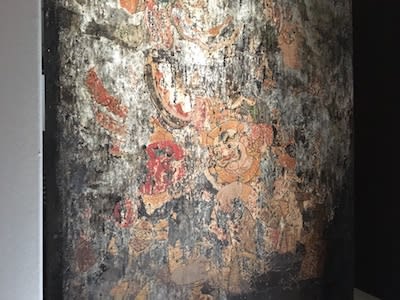

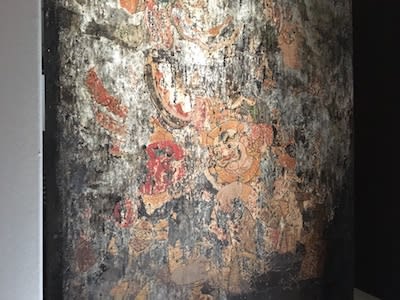

「ラーマ2世王作の大扉」 ラタナコーシン時代・19世紀 バンコク国立博物館

扉の裏面にも注目です。というのも、たくさんの鬼が描かれています。いずれも寺院を守るための鬼神でした。またいささか剝落も目立ちものの、鮮やかな彩色も確認出来ました。なお本作は1959年の火災で一部が焼損し、そのまま処置を施せない状況にありましたが、2013年より日タイで協力して修理作業が行われたそうです。その成果のお披露目と言えるかもしれません。

「象鞍」 サワットソーポン親王旧蔵

ラタナコーシン時代・18〜19世紀 バンコク国立博物館

白銀製の「騎象仏陀三尊銀像」や180センチにも及ぶ「象鞍」のほか、現王朝においても重要な宝剣とされる日本刀なども出展されています。仏教美術のみならず、多様な文物を通して、タイの大まかな歴史と文化を知ることが出来ました。

「石製腕輪」 タイ北東部出土 前1千世紀 ほか

さて常設も充実している東博です。東洋館にも何点かタイに因む作品が展示されています。

「如来頭部」 タイ ラーンナータイあるいはスコータイ時代・14世紀

中でもアユタヤ時代の仏像が美しいのではないでしょうか。ほか青磁の平鉢や瓶のほか、紀元前にまで遡る鉄器など、タイ展では網羅していなかった文物もありました。

「如来頭部」 タイ アユタヤ時代・15世紀 ほか

場所は地下1階の東アジアの展示室です。特別展とあわせて見るのも良いかもしれません。

タイ展会期中、以下の日程で、平成館前庭にビアガーデンがオープンします。

「トーハク BEER NIGHT!」

日程:7月28日(金)〜7月29日(土)、8月25日(金)〜8月26日(土)

時間:16:00~20:30(オーダーストップ20時)

会場:平成館前庭「特設ビアガーデン」

参加方法:申込・予約不要。当日会場へ。

*要入館料。タイ展は別料金。荒天中止。

タイ料理の屋台が出店するほか、タイ王室の象徴である神ガルーダがラベルに刻まれたシンハー・ビールなどが提供されるそうです。

日時は7月末、8月末のそれぞれ金・土曜日です。時間は夕方16時から20時半まで。事前の申込、予約は不要です。荒天の際は中止となります。鑑賞後にタイのビールで乾杯するのも楽しいかもしれません。

会期最初の日曜日に出向きましたが、館内は空いていました。現時点であればスムーズに観覧出来ると思います。

8月27日まで開催されています。

「日タイ修好130周年記念特別展 タイ~仏の国の輝き~」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:7月4日(火)~8月27日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで、日曜および7月17日(月・祝)は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し7月17日(月・祝)、8月14日(月)は開館。7月18日(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生900(600)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

「タイ~仏の国の輝き~」

7/14~8/27

東京国立博物館・平成館で開催中の「タイ~仏の国の輝き~」を見てきました。

東南アジアの王国、タイ。日本とは600年の昔より交流し、今から130年前の1887年には、通称「日タイ修好宣言」を結び、おおむね良好な関係を築いてきました。

そのタイの仏教美術を中心に、同国の歴史、ないし日本との関係を紹介する展覧会です。総出展数は約150件。(展示替えあり)いつもながらの東博・平成館の広大な展示室です。タイ国内の博物館からも多くの作品がやって来ていました。

さて冒頭はタイ前夜。タイ族の国の興る前のタイです。それがチャオプラヤー川流域に栄えたドヴァーラヴァティー、スマトラからマレーに勢力を広げたシュリーヴィジャヤ、そしてタイ北部に国を築いたハリプンチャイなどでした。

「法輪」 スパンブリー県ウートーン遺跡第11号仏塔跡出土

ドヴァーラヴァティー時代・7世紀 ウートーン国立博物館

タイには6世紀に仏教が伝来します。ドヴァーラヴァティーでもたくさんの人々が信仰し、多くの寺院が造られました。特に法輪が普及します。堂々たるは7世紀の「法輪」でした。幾何学紋と植物紋を組み合わせ、まるで巨大な機械の歯車のように立っています。高い石柱の上に設置したとありましたが、これほど重々しい法輪のことです。高い築造技術があったに相違ありません。

仏陀がいわゆる異教の挑戦を受け、それを神通力で退けたとされるのが、「舎衛城神域図」でした。マンゴーの実を落としては応戦したそうです。それにしても仏陀は一体、何体あるのでしょうか。もはや無数に湧き出るかのように現れていました。

シュリーヴィジャヤで美しいのは「ナーガ上の仏陀坐像」でした。会場でも展示の冒頭で紹介。一際、目立っていたかもしれません。

「ナーガ上の仏陀坐像」 スラートターニー県チャイヤー郡ワット・ウィアン伝来

シュリーヴィジャヤ様式・12世紀末~13世紀 バンコク国立博物館

座って瞑想するのが仏陀です。その背後にいるのが竜王ムチリンダで、傘になって仏陀を風雨から守ったと伝えられています。東南アジアでは水に関係する蛇の神、ナーガを大切にしており、このモチーフの像がとても好まれたそうです。カンボジアのクメール美術の影響を受けています。

「アルダナーリーシュヴァラ坐像」 ウボンラーチャターニー県

プレ・アンコール時代・8~9世紀初 ウボンラーチャターニー国立博物館

同じくクメールに因むのが「アルダナーリーシュヴァラ坐像」でした。時は8〜9世紀で、場所はタイの東北部です。同地では仏教とともに、クメールの影響から、ヒンドゥー教も信仰されていました。ヒンドゥーに基づく男神と妃が一体となった両性具有の像です。古代のタイは、インド、カンボジアなどの東西の宗教文化が入り混じっていました。

さて一連のタイの仏教美術の中で、私が最も惹かれたのが、8〜9世紀の「菩薩立像」でした。右腕が欠けているものの、4本の腕を持っています。人体を写したかのようにリアルな肉付きをしていました。指先が殊更に柔らかく、細いのも特徴です。瞳や眉は別材が用いられています。唇は厚い。表情はまるで少年のようにあどけなく見えました。かの阿修羅像のイメージと僅かに重なりました。美しく、気品があり、それでいてどこか脆さも感じさせます。しばし見惚れてしまいました。

タイ族は1238年、タイ中北部にスコータイ王朝を築きます。名は「幸福の生まれ出づる国」を意味しました。歴代の王はスリランカに由来する上座仏教を信仰し、寺院を建立します。ここにタイ族による仏教文化が開き、固有の文字や独自の文学など、現在へと至るタイの文化の基礎が作り出されました。13世紀はタイ族沸騰の時代とも呼ばれているそうです。

「仏陀坐像」 スコータイ県シーサッチャナーライ郡ワット・サワンカラーム伝来

スコータイ時代・15世紀 サワンウォーラナーヨック国立博物館

金色の鮮やかな光を放つのが「仏陀坐像」でした。胸を張り、右手をだらんと右膝の上に垂らして座っています。顔はかなり面長で、やや笑みを浮かべながら、細い目を下に向けていました。胸と腰との間が細身です。体は全体的に凹凸がありません。それゆえか至極、端正でかつ流麗です。この時代の特徴を顕著に示す像として知られています。

「仏陀遊行像」 スコータイ県シーサッチャナーライ郡ワット・サワンカラーム伝来

スコータイ時代・14~15世紀 サワンウォーラナーヨック国立博物館

軽やかなステップを刻む仏像に出会いました。その名も「仏陀遊行像」です。左足を前に、右足を僅かに引くかのように歩いています。極めて長い右腕は膝の先あたりまで伸びていました。着衣の紋様は簡素で、遠目では体が透けているように見えるかもしれません。天に昇った仏陀が地上へ降りてくる場面を表しているとも考えられているそうです。確かにひらりと舞い降りてきたかのようでした。

驚くべきほどに精緻でかつ眩い金工芸が現れました。アユタヤー王朝です。14世紀半ばから交易国家として発展。南シナ海、ベンガル湾の二つの通商ルートを持ち、日本や中国だけでなく、東南アジアの諸国はおろか、西洋や中東とも貿易を行いました。

「金冠」 アユタヤー県ワット・ラーチャブーラナ遺跡仏塔地下出土

アユタヤー時代・15世紀初 チャオサームプラヤー国立博物館

「金冠」からして見事です。男性の髷に被せる冠で、王が持つ5種の神器の筆頭だと言われています。冠の随所に宝石も散りばめられていました。アユタヤーではスコータイから上座仏教を受け継ぐ一方、インド的な儀礼や位階制度を整え、集権化をすすめたそうです。まさにそうした王の強い権力を体現した作品と言えるかもしれません。

「金象」 アユタヤー県ワット・ラーチャブーラナ遺跡仏塔地下出土

アユタヤー時代・15世紀初 チャオサームプラヤー国立博物館

その王の象徴でもあるのが象でした。「金象」も意匠も実に華麗です。冠を被り、輿をつけた象がひざまずいています。鼻を高く振り上げているのも特徴です。貴人が乗るゆえか輿の装飾も豪華でした。ほかにも「金舎利塔」や「金靴」なども美しい。展覧会の一つのハイライトと言えるかもしれません。

「末𠮷船図衝立」 江戸時代・安政5(1858)年

大阪・杭全神社 *展示期間:7月4日~7月30日

このアユタヤーには主に江戸時代にかけて日本人町が形成されました。この時代、日本人はタイをシャムと呼んでいました。そのシャムと日本に関する文物も数多く展示されています。航海図、朱印状、さらに朱印船を描いた衝立のほか、タイから日本にもたらされた仏像や漆器なども目を引きました。

しかし繁栄から400年、アユタヤーは18世紀にビルマとの戦争で灰燼に帰してしまいます。その後、政変を経て、現王朝であるチャクリー王朝、すなわちラタナコーシン王朝の祖、ラーマ1世が、バンコクに都を築きあげました。

ワット・スタット寺院(写真)

バンコク中心部にそびえ立つのがワット・スタットです。1807年、ラーマ1世がスコータイから大仏を招くために建設に着手し、30年の時を経て、ラーマ3世の治世の時に完成しました。

「ラーマ2世王作の大扉」 ラタナコーシン時代・19世紀 バンコク国立博物館

そのワット・スタイルの正面扉がやって来ました。何と高さは5.6メートルです。チーク材の木製で、一面に動植物の装飾が施されていました。建築時、ラーマ2世自らが鑿を振るったとも伝えられています。しかも扉の完成後、王は同じものを作らせないよう、使用した道具をチャオプラヤー川に捨てたとも言われています。

「ラーマ2世王作の大扉」 ラタナコーシン時代・19世紀 バンコク国立博物館

正面扉の展示コーナーのみ撮影が出来ました。ともかく一目見て感じるのはともかく大きいということです。手持ちのスマートフォンでは全体像を捉えられないほどでした。

「ラーマ2世王作の大扉」 ラタナコーシン時代・19世紀 バンコク国立博物館

扉の裏面にも注目です。というのも、たくさんの鬼が描かれています。いずれも寺院を守るための鬼神でした。またいささか剝落も目立ちものの、鮮やかな彩色も確認出来ました。なお本作は1959年の火災で一部が焼損し、そのまま処置を施せない状況にありましたが、2013年より日タイで協力して修理作業が行われたそうです。その成果のお披露目と言えるかもしれません。

「象鞍」 サワットソーポン親王旧蔵

ラタナコーシン時代・18〜19世紀 バンコク国立博物館

白銀製の「騎象仏陀三尊銀像」や180センチにも及ぶ「象鞍」のほか、現王朝においても重要な宝剣とされる日本刀なども出展されています。仏教美術のみならず、多様な文物を通して、タイの大まかな歴史と文化を知ることが出来ました。

「石製腕輪」 タイ北東部出土 前1千世紀 ほか

さて常設も充実している東博です。東洋館にも何点かタイに因む作品が展示されています。

「如来頭部」 タイ ラーンナータイあるいはスコータイ時代・14世紀

中でもアユタヤ時代の仏像が美しいのではないでしょうか。ほか青磁の平鉢や瓶のほか、紀元前にまで遡る鉄器など、タイ展では網羅していなかった文物もありました。

「如来頭部」 タイ アユタヤ時代・15世紀 ほか

場所は地下1階の東アジアの展示室です。特別展とあわせて見るのも良いかもしれません。

タイ展会期中、以下の日程で、平成館前庭にビアガーデンがオープンします。

「トーハク BEER NIGHT!」

日程:7月28日(金)〜7月29日(土)、8月25日(金)〜8月26日(土)

時間:16:00~20:30(オーダーストップ20時)

会場:平成館前庭「特設ビアガーデン」

参加方法:申込・予約不要。当日会場へ。

*要入館料。タイ展は別料金。荒天中止。

タイ料理の屋台が出店するほか、タイ王室の象徴である神ガルーダがラベルに刻まれたシンハー・ビールなどが提供されるそうです。

日時は7月末、8月末のそれぞれ金・土曜日です。時間は夕方16時から20時半まで。事前の申込、予約は不要です。荒天の際は中止となります。鑑賞後にタイのビールで乾杯するのも楽しいかもしれません。

【タイ展】7月4日より開幕した、日タイ修好130周年記念特別展「タイ ~仏の国の輝き~」。タイにおける国宝級の作品をいちどに見ることができる貴重な機会です。開会式・内覧会の様子を1089ブログでレポート。会場の展示風景を紹介します。 https://t.co/voxvblM6Ef

— トーハク広報室 (@TNM_PR) 2017年7月6日

会期最初の日曜日に出向きましたが、館内は空いていました。現時点であればスムーズに観覧出来ると思います。

8月27日まで開催されています。

「日タイ修好130周年記念特別展 タイ~仏の国の輝き~」 東京国立博物館・平成館(@TNM_PR)

会期:7月4日(火)~8月27日(日)

時間:9:30~17:00。

*毎週金・土曜は21時まで、日曜および7月17日(月・祝)は18時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

休館:月曜日。但し7月17日(月・祝)、8月14日(月)は開館。7月18日(火)は休館。

料金:一般1600(1300)円、大学生1200(900)円、高校生900(600)円。中学生以下無料

*( )は20名以上の団体料金。

住所:台東区上野公園13-9

交通:JR上野駅公園口より徒歩10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成電鉄上野駅より徒歩15分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )