都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「深海展2017」 国立科学博物館

国立科学博物館

「深海2017~最深研究でせまる生命と地球〜」

7/11~10/1

国立科学博物館で開催中の「深海2017~最深研究でせまる生命と地球〜」を見てきました。

海の容積の93%を占め、水深200メートル位深の深海は、「地球最後のフロンティア」(解説より)と呼ばれ、多くの人々の冒険や研究の対象となってきました。

2013年以来、約4年ぶりの深海展です。深海の生き物を紹介するとともに、「最深」と題し、最新の深海研究の成果を披露しています。

深海生物の大きな特徴であるのが発光でした。実に9割が発光生物だと言われています。生物には、自ら光るものと、ほかの生物の力を借りて光るものの2種類あります。何故に光るかは明らかではありませんが、敵から逃げ、隠れ、また獲物を捕らえ、助けを呼ぶなど際に光を放つと考えられています。

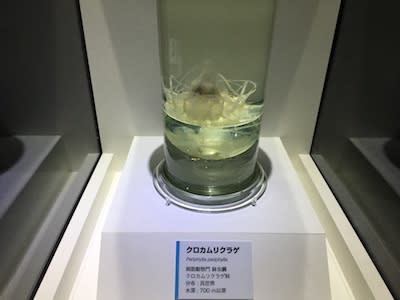

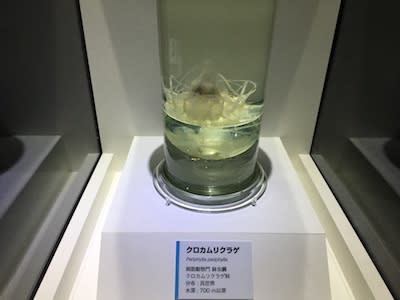

「クロカムリクラゲ」 刺胞動物門 鉢虫綱 クロカムリクラゲ科 汎世界

うち一つがクロカムリクラゲでした。円錐状で、高さは10センチほどの傘を持ち、内側が黒いことから、このような名前が付けられました。外部から刺激を受けると、星屑のような青い光を粉状に放ちます。相手を威嚇するためだそうです。

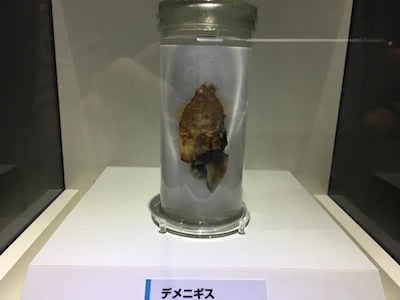

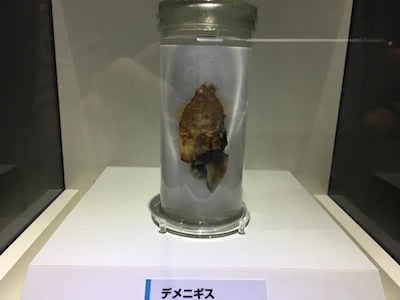

「デメニギス」 脊索動物門 硬骨魚綱 デメニギス科 北大西洋

面白いのがデメニギスでした。標本では分かりにくいかもしれませんが、透明な頭と大きな緑色の目を持つ深海魚で、水深400〜800メートルの北太平洋に分布しています。頭の中は透明な膜によるドームの構造物があり、中は液体で満たされています。

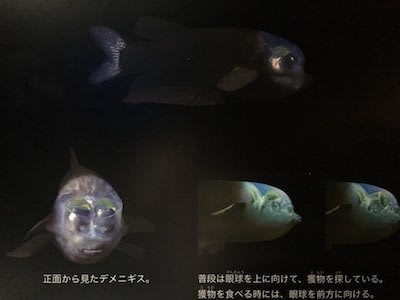

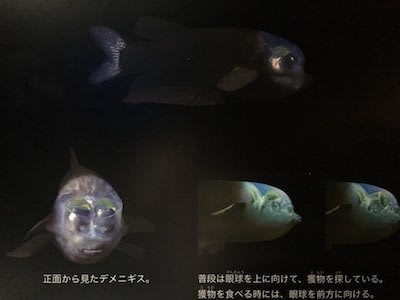

「デメニギス」解説パネル

眼が飛び出るように筒状になっていました。レンズは緑で、光学フィルターの役割を果たしています。何やら滑稽な姿で、宇宙人のようでした。なお発光した姿はパネルや映像でも確認することが出来ました。(ただし映像は撮影不可。)真っ暗闇の海に妖しく光る生き物は神秘的にも映るかもしれません。

深海調査が本格的に始まったのは19世紀でした。以来、今もなお様々な生物が発見され続けています。2001年以降、国立科学博物館のほか、研究者によって発見された新種の一部も展示されていました。

「ウルトラブンブグ」 棘皮動物門 ウニ綱 ヘンゲブングク科 西太平洋 ほか *水深200〜1000メートル

生き物を水深別に分類したコーナーが充実しています。まずは最も浅い200〜1000メートルです。上部漸深海帯と呼ばれ、太陽の僅かな明るさも残ります。その光を感知するために大きな眼を持った生き物が多いそうです。先のデメニギスも同様でした。

水深1000〜3000メートルに位置するのが下部漸深海帯です。大陸棚から深海底へ続く斜面の下層にあたります。水温が低く、黒い魚が多く見られるそうです。海面付近から供給される有機物が減るために、生き物自体の種類も減少していきます。

「水深ごとの深海生物図鑑」

深海帯は水深3000〜6000メートルの世界です。大洋底とも呼ばれる平坦な海底で、なんと地球の面積の半分以上を占めています。太陽光はほぼゼロで、白く目を持たない種が目立ちます。水温は僅か1.5度です。かなり過酷な環境ではないでしょうか。

「ユーインガイ」 軟体動物門 単板綱 ネオピリナ科 チリ海溝 ほか *水深6000メートル

水深6000メートル位深の超深海帯にも生き物は存在します。水圧が凄まじく、生き物の個体どころか、たんぱく質の構造までを変化させるそうです。想像を絶する世界です。最深で8020メートルにも及ぶ日本海溝にもナマコなどが生息しています。

謎の深海魚のセキトリイワシ科の不明種も目玉の一つでした。駿河湾の産で、2000メートルの深海に生息していると考えられています。大きな顎を持ち、無数の鋭い歯をつけた頭部はまさしく獰猛です。プレデター(捕食者)としての特徴を示しています。なお同魚は、現在、種の特定が進められている段階です。いずれ学術雑誌に論文が掲載され、新たな種として名がつけられるのかもしれません。(この不明種の撮影は不可。)

「ムラサキギンザメ」 ギンザメ目 ギンザメ科 太平洋

その深海のプレデターに君臨するのがサメでした。ユメザメやムラサキギンザメのほか、全長5メートルにも達するカグラザメの標本などが並んでいます。中でもカグラザメは大きくなるとほかのサメも捕食するそうです。トップ・プレデターの一種であることは間違いありません。

「オンデンザメ」 ツノザメ目 オンデンザメ科 北太平洋・北極海

深海に生息するサメのうち、一部の種は非常に大きくなることが明らかになりました。一例がオンデンザメです。ご覧の通りの大きさで、全長は最大で7メートルにも及び、水深2000メートルの北太平洋から北極海に分布します。主に魚類を食べますが、中には胃からアザラシの肉塊が見つかったこともあるそうです。ただし死んだ個体を捉えるのか、狩りをするのかは、明らかではありません。

「ダイオウイカ」 ツツイカ目 ダイオウイカ科 北極海・南極海を除く世界中の深海

何かと人気のダイオウイカも登場しました。世界最長の無脊椎動物で、水深200〜1000メートルの海域に生息します。国立科学博物館による調査中に水深650メートルから釣り上げられました。改めて見ても大変な迫力がありました。

「ダイオウグソクムシ」 ワラジムシ目 スナホリムシ科 メキシコ湾・西部大西洋 ほか

世界最大のワラジムシ類であるダイオウグソクムシも深海の生き物です。成長すると体重は1キロ。アメリカ南部からブラジルの大西洋の水深300メートル位深に分布し、海底に沈む生物の死骸を食べて生きています。かつて国内の水族館で飼育された個体が5年以上も絶食したことでも話題となりました。

「プルデプスミニランダー」

さて深海の生き物に続くのは、深海探査、ないし巨大地震や資源調査など、深海の研究に因む展示でした。

無人深海探査機「江戸っ子1号」

超深海を調査する無人探査機は、1万メートルを超える海底でも、撮影や観測可能な機器を備えています。また「江戸っ子1号」は、東京都や千葉県の町工場などが研究機関との共同で完成させた無人探査機です。既に日本海溝の水深7800メートル付近で撮影に成功し、1万メートル超の耐圧試験にも合格しました。中の球がガラス製というのには驚きました。

第3章「深海と巨大災害」写真パネル

深海は時に人間に牙を向けます。地震です。東日本大震災も東北地方太平洋沖の深海底で発生し、極めて甚大な被害をもたらしました。かの長く強い揺れは、震源から離れた関東に住む私にとっても、未だ忘れることは出来ません。

有人潜水調査船「しんかい6500」 1/2模型

地震後に活動したのが有人潜水調査船の「しんかい6500」です。ほかにも深海生物や海底資源の調査も行っています。1989年の建造以来、延べ1500回もの潜水をこなしてきました。東日本大震災の調査では震源域で巨大な亀裂を発見したそうです。

地球深部探査船「ちきゅう」 1/100模型

深海の探査船の模型も何点か登場。うち世界最大の科学掘削船が「ちきゅう」です。2005年に就航し、震災後も同海域の水深7000メートルの海底を掘っては、地質資料を採取しました。将来的にはマントルの掘削も期待されているそうです。人はどこまで深い地点にまで手を伸ばせるのでしょうか。

「ドロリラーズハウスとサイバーチェア」

地震断層の調査プロジェクトに関する展示が驚くほどに専門的でした。掘削に用いるドリルパイプや海底から採取された断層のほか、海底下を掘削する機器の操縦席であるサイバーチェアの実物まで展示されています。

「掘削バイブ」

映像やパネルの解説が総じて細かく、一つ一つ追っていくと、かなりの時間もかかりました。プレート境界の巨大地震の発生メカニズムを知り、減災につなげるためには、深海底の観測が極めて重要でもあります。

「原油」 静岡県牧之原市相良油田 ほか

深海には様々な資源が眠っています。代表的なのは油田、炭田、ガス田、メタンハイドレードなどです。会場では、静岡の油田や太平洋の石炭層から採掘した、原油や石炭などが紹介されていました。

「マンガンノジュール」 北大西洋

また興味深いのは鉱物資源のマンガンノジュールでした。水深1000〜6000メートルの深海平原に分布し、マンガン、コバルト、銅、レアアースなどを多く含んでいます。国内では南鳥島東方の海底にも高密度に広がっているそうです。

「しんかい6500 耐圧穀内部」再現展示 1.5倍スケール

さらにラストではしんかい6500の耐圧穀内部を1.5倍スケールで再現。まるで宇宙船のようなコックピットを臨場感のある形で見ることも出来ました。

「長期観測ステーション」

ほかにも南極や海底下生命圏、日本海の深海生物や生命の起源に関する展示もあります。ともかく盛りだくさんです。前回展よりも網羅的な上に、専門性が増しています。カタログもテキストが充実していて、資料性が高い内容でした。「特別展深海がパワーアップして戻ってくる」(チラシより)のコピーもあながち誇張ではありませんでした。

「国立科学博物館」特別展入口

混雑の状況です。私が出かけたのは7月20日の15時頃。タイミング良く平日でした。入場待ちの待機列こそありませんが、場内はたくさんの人で賑わっていました。

「深海展」展示室風景(16時15分頃に撮影)

特に前半の生命、深海の生き物の展示は、どこも黒山の人だかりで、列も遅々として進まない状況でした。一方で後半の地球、即ち災害や資源、調査機器に関するコーナーは、人の流れが早く、比較的スムーズに鑑賞することが出来ました。

「深海展」展示室風景(閉館間際に撮影)

その日の閉館時間は17時でした。16時以降、特に16時半を過ぎると前半部もかなり空きました。

人気の展覧会です。実際、7月17日の海の日には最大で90分待ちの待機列が発生しました。これからの夏休みも、土日を中心にかなり混み合う可能性があります。当面は金・土曜日の夜間開館(20時まで)などが有用となりそうです。

なお混雑状況は深海展の公式アカウント(@shinkai2017)がリアルタイムで発信しています。そちらもあわせてご参照下さい。

「深海展」展示室入口

10月1日まで開催されています。

「深海2017~最深研究でせまる生命と地球〜」(@shinkai2017) 国立科学博物館

会期:7月11日(火)~10月1日(日)

休館:7月18日(火)、9月4日(月)、11日(月)、19日(火)。

時間:9:00~17:00。

*毎週金・土曜日は20時まで開館。

*夏休み特別開館延長:8月13日(日)~20日(日)は18時まで開館。8月18日(金)、19日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生1600(1400)円、小・中・高校生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*金曜限定ペア得ナイト券2000円。(2名同時入場。17時以降有効。)

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

「深海2017~最深研究でせまる生命と地球〜」

7/11~10/1

国立科学博物館で開催中の「深海2017~最深研究でせまる生命と地球〜」を見てきました。

海の容積の93%を占め、水深200メートル位深の深海は、「地球最後のフロンティア」(解説より)と呼ばれ、多くの人々の冒険や研究の対象となってきました。

2013年以来、約4年ぶりの深海展です。深海の生き物を紹介するとともに、「最深」と題し、最新の深海研究の成果を披露しています。

深海生物の大きな特徴であるのが発光でした。実に9割が発光生物だと言われています。生物には、自ら光るものと、ほかの生物の力を借りて光るものの2種類あります。何故に光るかは明らかではありませんが、敵から逃げ、隠れ、また獲物を捕らえ、助けを呼ぶなど際に光を放つと考えられています。

「クロカムリクラゲ」 刺胞動物門 鉢虫綱 クロカムリクラゲ科 汎世界

うち一つがクロカムリクラゲでした。円錐状で、高さは10センチほどの傘を持ち、内側が黒いことから、このような名前が付けられました。外部から刺激を受けると、星屑のような青い光を粉状に放ちます。相手を威嚇するためだそうです。

「デメニギス」 脊索動物門 硬骨魚綱 デメニギス科 北大西洋

面白いのがデメニギスでした。標本では分かりにくいかもしれませんが、透明な頭と大きな緑色の目を持つ深海魚で、水深400〜800メートルの北太平洋に分布しています。頭の中は透明な膜によるドームの構造物があり、中は液体で満たされています。

「デメニギス」解説パネル

眼が飛び出るように筒状になっていました。レンズは緑で、光学フィルターの役割を果たしています。何やら滑稽な姿で、宇宙人のようでした。なお発光した姿はパネルや映像でも確認することが出来ました。(ただし映像は撮影不可。)真っ暗闇の海に妖しく光る生き物は神秘的にも映るかもしれません。

深海調査が本格的に始まったのは19世紀でした。以来、今もなお様々な生物が発見され続けています。2001年以降、国立科学博物館のほか、研究者によって発見された新種の一部も展示されていました。

「ウルトラブンブグ」 棘皮動物門 ウニ綱 ヘンゲブングク科 西太平洋 ほか *水深200〜1000メートル

生き物を水深別に分類したコーナーが充実しています。まずは最も浅い200〜1000メートルです。上部漸深海帯と呼ばれ、太陽の僅かな明るさも残ります。その光を感知するために大きな眼を持った生き物が多いそうです。先のデメニギスも同様でした。

水深1000〜3000メートルに位置するのが下部漸深海帯です。大陸棚から深海底へ続く斜面の下層にあたります。水温が低く、黒い魚が多く見られるそうです。海面付近から供給される有機物が減るために、生き物自体の種類も減少していきます。

「水深ごとの深海生物図鑑」

深海帯は水深3000〜6000メートルの世界です。大洋底とも呼ばれる平坦な海底で、なんと地球の面積の半分以上を占めています。太陽光はほぼゼロで、白く目を持たない種が目立ちます。水温は僅か1.5度です。かなり過酷な環境ではないでしょうか。

「ユーインガイ」 軟体動物門 単板綱 ネオピリナ科 チリ海溝 ほか *水深6000メートル

水深6000メートル位深の超深海帯にも生き物は存在します。水圧が凄まじく、生き物の個体どころか、たんぱく質の構造までを変化させるそうです。想像を絶する世界です。最深で8020メートルにも及ぶ日本海溝にもナマコなどが生息しています。

謎の深海魚のセキトリイワシ科の不明種も目玉の一つでした。駿河湾の産で、2000メートルの深海に生息していると考えられています。大きな顎を持ち、無数の鋭い歯をつけた頭部はまさしく獰猛です。プレデター(捕食者)としての特徴を示しています。なお同魚は、現在、種の特定が進められている段階です。いずれ学術雑誌に論文が掲載され、新たな種として名がつけられるのかもしれません。(この不明種の撮影は不可。)

「ムラサキギンザメ」 ギンザメ目 ギンザメ科 太平洋

その深海のプレデターに君臨するのがサメでした。ユメザメやムラサキギンザメのほか、全長5メートルにも達するカグラザメの標本などが並んでいます。中でもカグラザメは大きくなるとほかのサメも捕食するそうです。トップ・プレデターの一種であることは間違いありません。

「オンデンザメ」 ツノザメ目 オンデンザメ科 北太平洋・北極海

深海に生息するサメのうち、一部の種は非常に大きくなることが明らかになりました。一例がオンデンザメです。ご覧の通りの大きさで、全長は最大で7メートルにも及び、水深2000メートルの北太平洋から北極海に分布します。主に魚類を食べますが、中には胃からアザラシの肉塊が見つかったこともあるそうです。ただし死んだ個体を捉えるのか、狩りをするのかは、明らかではありません。

「ダイオウイカ」 ツツイカ目 ダイオウイカ科 北極海・南極海を除く世界中の深海

何かと人気のダイオウイカも登場しました。世界最長の無脊椎動物で、水深200〜1000メートルの海域に生息します。国立科学博物館による調査中に水深650メートルから釣り上げられました。改めて見ても大変な迫力がありました。

「ダイオウグソクムシ」 ワラジムシ目 スナホリムシ科 メキシコ湾・西部大西洋 ほか

世界最大のワラジムシ類であるダイオウグソクムシも深海の生き物です。成長すると体重は1キロ。アメリカ南部からブラジルの大西洋の水深300メートル位深に分布し、海底に沈む生物の死骸を食べて生きています。かつて国内の水族館で飼育された個体が5年以上も絶食したことでも話題となりました。

「プルデプスミニランダー」

さて深海の生き物に続くのは、深海探査、ないし巨大地震や資源調査など、深海の研究に因む展示でした。

無人深海探査機「江戸っ子1号」

超深海を調査する無人探査機は、1万メートルを超える海底でも、撮影や観測可能な機器を備えています。また「江戸っ子1号」は、東京都や千葉県の町工場などが研究機関との共同で完成させた無人探査機です。既に日本海溝の水深7800メートル付近で撮影に成功し、1万メートル超の耐圧試験にも合格しました。中の球がガラス製というのには驚きました。

第3章「深海と巨大災害」写真パネル

深海は時に人間に牙を向けます。地震です。東日本大震災も東北地方太平洋沖の深海底で発生し、極めて甚大な被害をもたらしました。かの長く強い揺れは、震源から離れた関東に住む私にとっても、未だ忘れることは出来ません。

有人潜水調査船「しんかい6500」 1/2模型

地震後に活動したのが有人潜水調査船の「しんかい6500」です。ほかにも深海生物や海底資源の調査も行っています。1989年の建造以来、延べ1500回もの潜水をこなしてきました。東日本大震災の調査では震源域で巨大な亀裂を発見したそうです。

地球深部探査船「ちきゅう」 1/100模型

深海の探査船の模型も何点か登場。うち世界最大の科学掘削船が「ちきゅう」です。2005年に就航し、震災後も同海域の水深7000メートルの海底を掘っては、地質資料を採取しました。将来的にはマントルの掘削も期待されているそうです。人はどこまで深い地点にまで手を伸ばせるのでしょうか。

「ドロリラーズハウスとサイバーチェア」

地震断層の調査プロジェクトに関する展示が驚くほどに専門的でした。掘削に用いるドリルパイプや海底から採取された断層のほか、海底下を掘削する機器の操縦席であるサイバーチェアの実物まで展示されています。

「掘削バイブ」

映像やパネルの解説が総じて細かく、一つ一つ追っていくと、かなりの時間もかかりました。プレート境界の巨大地震の発生メカニズムを知り、減災につなげるためには、深海底の観測が極めて重要でもあります。

「原油」 静岡県牧之原市相良油田 ほか

深海には様々な資源が眠っています。代表的なのは油田、炭田、ガス田、メタンハイドレードなどです。会場では、静岡の油田や太平洋の石炭層から採掘した、原油や石炭などが紹介されていました。

「マンガンノジュール」 北大西洋

また興味深いのは鉱物資源のマンガンノジュールでした。水深1000〜6000メートルの深海平原に分布し、マンガン、コバルト、銅、レアアースなどを多く含んでいます。国内では南鳥島東方の海底にも高密度に広がっているそうです。

「しんかい6500 耐圧穀内部」再現展示 1.5倍スケール

さらにラストではしんかい6500の耐圧穀内部を1.5倍スケールで再現。まるで宇宙船のようなコックピットを臨場感のある形で見ることも出来ました。

「長期観測ステーション」

ほかにも南極や海底下生命圏、日本海の深海生物や生命の起源に関する展示もあります。ともかく盛りだくさんです。前回展よりも網羅的な上に、専門性が増しています。カタログもテキストが充実していて、資料性が高い内容でした。「特別展深海がパワーアップして戻ってくる」(チラシより)のコピーもあながち誇張ではありませんでした。

「国立科学博物館」特別展入口

混雑の状況です。私が出かけたのは7月20日の15時頃。タイミング良く平日でした。入場待ちの待機列こそありませんが、場内はたくさんの人で賑わっていました。

「深海展」展示室風景(16時15分頃に撮影)

特に前半の生命、深海の生き物の展示は、どこも黒山の人だかりで、列も遅々として進まない状況でした。一方で後半の地球、即ち災害や資源、調査機器に関するコーナーは、人の流れが早く、比較的スムーズに鑑賞することが出来ました。

「深海展」展示室風景(閉館間際に撮影)

その日の閉館時間は17時でした。16時以降、特に16時半を過ぎると前半部もかなり空きました。

人気の展覧会です。実際、7月17日の海の日には最大で90分待ちの待機列が発生しました。これからの夏休みも、土日を中心にかなり混み合う可能性があります。当面は金・土曜日の夜間開館(20時まで)などが有用となりそうです。

【金・土曜は20時まで開館】特別展「 #深海2017 」は、毎週金曜日と土曜日は20時まで開館しています(入館は19時半まで)。土曜の18時以降に入館された方には素敵なプレゼント(各日先着800名様)も!昼は行けない、でも休日は混みそう…とお悩みの方には特にオススメです。 pic.twitter.com/sAoFaAaUHi

— 【公式】特別展「深海2017」 (@shinkai2017) 2017年7月20日

なお混雑状況は深海展の公式アカウント(@shinkai2017)がリアルタイムで発信しています。そちらもあわせてご参照下さい。

「深海展」展示室入口

10月1日まで開催されています。

「深海2017~最深研究でせまる生命と地球〜」(@shinkai2017) 国立科学博物館

会期:7月11日(火)~10月1日(日)

休館:7月18日(火)、9月4日(月)、11日(月)、19日(火)。

時間:9:00~17:00。

*毎週金・土曜日は20時まで開館。

*夏休み特別開館延長:8月13日(日)~20日(日)は18時まで開館。8月18日(金)、19日(土)は20時まで開館。

*入館は閉館の30分前まで。

料金:一般・大学生1600(1400)円、小・中・高校生600(500)円。

*( )内は20名以上の団体料金。

*金曜限定ペア得ナイト券2000円。(2名同時入場。17時以降有効。)

住所:台東区上野公園7-20

交通:JR線上野駅公園口徒歩5分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、京成線京成上野駅徒歩10分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )