都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

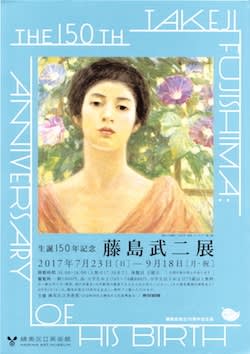

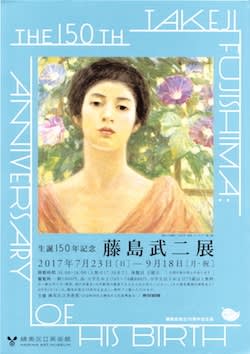

「藤島武二展」 練馬区立美術館

練馬区立美術館

「生誕150年記念 藤島武二展」

7/23~9/18

練馬区立美術館で開催中の「生誕150年記念 藤島武二展」の特別鑑賞会に参加してきました。

戦前の日本を「代表する洋画家」(解説より)の藤島武二は、今年、生誕150周年を迎えました。

それを祝しての回顧展です。出展は約160点。初公開作や資料のほか、藤島に関係する画家の作品も参照しています。(一部に展示替えあり。)基本的に時間軸で画業を追いつつ、グラフィック・デザインの仕事にも触れるなど、藤島の業績を多面的に検証していました。

慶應3年、薩摩藩士の3男として生まれた藤島は、幼少期に父や兄を亡くし、10代半ばで家督を継ぎます。そして地元の絵師に日本画を学び、明治18年に上京したのち、円山四条派の川端玉章から玉堂の雅号を受けました。

左:藤島武二「文殊菩薩像」 制作年不詳 光磯山専照寺

右:川端玉章「蓬莱山」 明治後期 個人蔵

その玉堂時代の数少ない墨画が出ていました。「文殊菩薩像」です。墨の柔らかな筆で菩薩の姿を象っています。何らかの原典を写した模作だと考えられています。ちなみに右の「蓬莱山」は師の玉章の作品です。古代中国の三神山の一つである同山を、実に細かな線で描いています。日の出に松を重ねた吉祥図です。玉章は一時、高橋由一の元で洋画を学び、写生の重要性を唱えていました。藤島にも影響を与えたに違いありません。

しかし藤島は洋画への志向を断ち切れませんでした。結果的には洋画家、山本芳翠に学び、明治美術会へ出品するようになります。そして明治26年、第5回展に出品した「桜狩」(のちに焼失)が森鴎外に評価されました。明治29年には、同郷の黒田清輝から白馬会への参加、ないし東京美術学校の西洋画科の助手の就任を勧められました。

のちに黒田は「藤島君程筆使ひの達者な、そして画きこなしの美術的な人は多く知らない」と語っています。藤島の画才は若くして見出されたようです。

右:藤島武二「池畔納涼」 1898(明治31)年 東京藝術大学

当初の藤島は黒田の影響が顕著です。池の畔りのベンチで女性2人が語らうのが「池畔納涼」でした。淡い色彩、そして柔らかな光は、まさしく外光派の表現そのものとして差し支えありません。

藤島武二「夢想」 1904(明治37)年 横須賀美術館

とは言え、藤島は黒田の完全な追随者ではありませんでした。「夢想」はどうでしょうか。ほぼ目を閉じた女性が、物憂い気味に何かを思い浮かべる姿を捉えています。藤島は、ロセッティらのラファエル前派の影響を受け、象徴主義にも接近しました。黒田と藤島を分ける点に、藤島の耽美主義的な傾向を挙げる指摘もあるそうです。

藤島武二「美人と音曲」 1905(明治38)年 個人蔵

当時の白馬会展では、アール・ヌーヴォーの様式に盛り上がりを見せていました。藤島は絵葉書や雑誌の装幀の仕事も手がけ、グラフィック・デザインの「先駆者」(解説より)としても活躍します。ともすると藤島のデザインの仕事はあまり知られていないかもしれません。この辺りの資料も見どころの一つでした。

フランス、イタリアへの留学が藤島に転機をもたらします。明治38年、38歳にして藤島は渡欧し、かの地で約4年間過ごしました。パリではエコール・デ・ボザールに入学し、アカデミーの歴史画家であるフェルナン・コルモンに師事しました。

左:藤島武二「裸体習作」 1906-07(明治39-40)年 鹿児島市立美術館

渡仏後、藤島は改めて人体デッサンを学びます。その成果を見るのが「裸体習作」でした。後ろから捉えた初老の男性のヌードです。右から光が当たっていますが、右腕しかり、筋肉の質感、ないし身体の量感が強く表れているのではないでしょうか。

左:藤島武二「ヴェルサイユ風景」 1906-07(明治39-40)年 石橋財団ブリヂストン美術館

「ヴェルサイユ風景」も同地で描いた一枚です。庭園側から眺めた宮殿を引きのある構図で表しています。右奥には家屋が連なり、水辺が広がっていました。かなり厚塗りで、絵具の感触も伝わってきます。なおフランス滞在期の作品は、ローマへ移す際に盗難にあい、多くが失われてしまいました。その意味では貴重な作品と言えるかもしれません。

藤島武二「ラファエロ壁画『スイス人の士官たち(ボルセーナのミサ部分)』模写」 1908-09(明治41-42)年 東京藝術大学

イタリアでは、肖像を得意としていたカロリュス=デュランに師事し、人物表現を学びました。さらにルネサンス美術に触れ、ローマの遺跡などを訪ねます。バチカン宮殿のラファエロの壁画も模写しました。

右:藤島武二「糸杉」 1908-09(明治41-42)年 石橋財団ブリヂストン美術館

この時期の作品で興味深いは「糸杉」でした。画面上部に4本の糸杉が並び、下には水面が広がっていますが、配置、構図が「単純化」(解説より)し、図像的とも言えるのではないでしょうか。のちの抽象性を帯びた海景画の展開を思わせました。

藤島武二「うつつ」 1913(大正2)年 東京国立近代美術館

明治43年に帰国した藤島は東京美術学校へ教授として赴任します。当初、文展へは渡欧期の作品で臨みますが、第7回展において帰国後初となる「うつつ」を出展しました。大きなソファにもたれかかる女性は、まだ夢さめやらぬか、どこか虚ろな表情をしています。鮮烈な色彩はフォーヴへの意欲の現れでもあるそうです。

藤島武二「カンピドリオのあたり」 1919(大正8)年 大阪新美術館建設準備室

解説では、この時期の藤島をして「模索」と評していましたが、一つ、明らかに志向しているのが、装飾画への展開でした。ローマの丘を描いた「カンピドリオのあたり」は縦長の空間配置からして壁画風で、装飾的な構成は、ボナールをも連想させます。「静」も同様です。浜名湖の景色を元にした水辺を、今度は横長の画面に収めています。虹がかかり、水色の空に靡くサーモンピンクの雲も美しく、どことなく幻想を誘う一枚とも呼べるかもしれません。

藤島武二「鉸剪眉」 1927(昭和2年) 鹿児島市立美術館

横向きの女性像も藤島が得意としていました。発想の源はルネサンス期の婦人像です。実際に同時代の画家の模写を行い、その成果として「東洋振り」や「鉸剪眉」などを描きました。ちなみに「鉸剪眉」とは、藤島が見た中国人形の髪かざりで、本人も「何のことか知らない」としているため、実際、何を意味するのか分かっていません。しかし藤島は同主題の作品を数点残しました。東洋趣味に傾倒したこともあったようです。

藤島武二「神戸港の朝陽」 1935(昭和10)年 京都市美術館

藤島は太陽を求めて海を描き続けた画家でもあります。きっかけは宮中学問所による油彩画の制作依頼でした。画題の指定はなかったものの、藤島は「日の出を描いてみたい」(解説より)として、各地を旅して歩きます。昭和天皇の即位に因んだ依頼のため、吉祥的な意味でも太陽を追い求めたのかもしれません。ただし出来にはなかなか満足しませんでした。

藤島武二「台南聖廟」 1933-35(昭和8-10) 宮崎県立美術館

旅する藤島の行先は日本列島のみに留まりません。昭和8年、台湾に旅した藤島は、同地の風景や風俗を絵画に写しました。うちの一枚が「台南聖廟」です。ベンガラ色の聖廟の一部をトリミングするように捉えています。筆触もざわつき、構成は面的です。一連の海景画に通じるものがあります。

藤島武二「蒙古の日の出」 1937(昭和12)年 鹿児島県歴史資料センター黎明館

晩年の藤島は「単純化」を理想としながら、やはり日の出を追いかけては旅しました。昭和37年には内蒙古に出向き、彼の地の雄大な日の出を描きます。風景は茫洋として、大地も空も、全てが溶け合っているかのようです。朱色の陽の光だけが目に染みました。

藤島武二「港の朝陽」 1943(昭和18)年 石橋財団ブリヂストン美術館

ラストは絶筆の「港の朝陽」です。藤島の亡くなる昭和18年に描かれました。もはや明かりも海も船もが、色自体だけに置き換えられて表現されています。全ては曖昧です。空にふと一筆、横に滑る赤い筆触に藤島は何を意図したのでしょうか。この年の3月、療養生活を送っていた藤島は脳溢血のために亡くなりました。享年75歳でした。

[生誕150年記念 藤島武二展 巡回予定]

鹿児島市立美術館:9月29日~11月5日

神戸市立小磯記念美術館:11月18日~2018年1月28日

私が藤島武二を好きになった切っ掛けの一つが、東京国立近代美術館の常設展で見た「港の朝陽」でした。

藤島武二「港の朝陽」 1934(昭和9)年 東京国立近代美術館

オレンジ色の朝焼けに染まる海原は殊更に美しく、まるで指でなぞったような素早い筆触による帆船のシルエットなど、どこか抽象へ足を踏み入れたような表現に強く感銘を受けました。

藤島武二「アルチショ」 1917(大正6)年 東京国立近代美術館

ほかにも同館の「アルチショ」や、ブリヂストン美術館の「黒扇」などに出会い、より一層、画家に惹かれたことを覚えています。

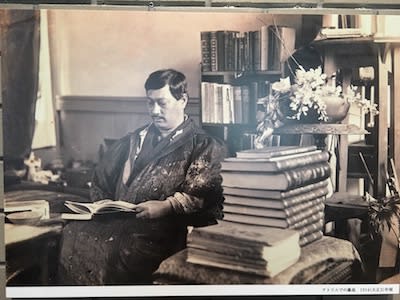

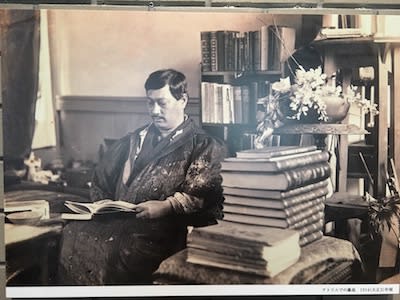

「アトリエでの藤島」(写真パネル) 1914(大正3)年頃

ただ不思議と回顧展に接する機会がありませんでした。待ちに待った藤島武二展です。重要文化財の「黒扇」と「天平の面影」の出品がなかったのは残念でしたが、一定数の作品をまとめて見ることで、画風の変遷も辿ることが出来ました。改めてこの洋画家の魅力を知ったような気がします。

9月18日まで開催されています。おすすめします。

「練馬区独立70周年記念展 生誕150年記念 藤島武二展」 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:7月23日(日)~9月18日(月・祝)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000(800)円、大・高校生・65~74歳800(700)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で500円。

*8月1日(火)は練馬区独立70周年を記念して無料。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別鑑賞会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「生誕150年記念 藤島武二展」

7/23~9/18

練馬区立美術館で開催中の「生誕150年記念 藤島武二展」の特別鑑賞会に参加してきました。

戦前の日本を「代表する洋画家」(解説より)の藤島武二は、今年、生誕150周年を迎えました。

それを祝しての回顧展です。出展は約160点。初公開作や資料のほか、藤島に関係する画家の作品も参照しています。(一部に展示替えあり。)基本的に時間軸で画業を追いつつ、グラフィック・デザインの仕事にも触れるなど、藤島の業績を多面的に検証していました。

慶應3年、薩摩藩士の3男として生まれた藤島は、幼少期に父や兄を亡くし、10代半ばで家督を継ぎます。そして地元の絵師に日本画を学び、明治18年に上京したのち、円山四条派の川端玉章から玉堂の雅号を受けました。

左:藤島武二「文殊菩薩像」 制作年不詳 光磯山専照寺

右:川端玉章「蓬莱山」 明治後期 個人蔵

その玉堂時代の数少ない墨画が出ていました。「文殊菩薩像」です。墨の柔らかな筆で菩薩の姿を象っています。何らかの原典を写した模作だと考えられています。ちなみに右の「蓬莱山」は師の玉章の作品です。古代中国の三神山の一つである同山を、実に細かな線で描いています。日の出に松を重ねた吉祥図です。玉章は一時、高橋由一の元で洋画を学び、写生の重要性を唱えていました。藤島にも影響を与えたに違いありません。

しかし藤島は洋画への志向を断ち切れませんでした。結果的には洋画家、山本芳翠に学び、明治美術会へ出品するようになります。そして明治26年、第5回展に出品した「桜狩」(のちに焼失)が森鴎外に評価されました。明治29年には、同郷の黒田清輝から白馬会への参加、ないし東京美術学校の西洋画科の助手の就任を勧められました。

のちに黒田は「藤島君程筆使ひの達者な、そして画きこなしの美術的な人は多く知らない」と語っています。藤島の画才は若くして見出されたようです。

右:藤島武二「池畔納涼」 1898(明治31)年 東京藝術大学

当初の藤島は黒田の影響が顕著です。池の畔りのベンチで女性2人が語らうのが「池畔納涼」でした。淡い色彩、そして柔らかな光は、まさしく外光派の表現そのものとして差し支えありません。

藤島武二「夢想」 1904(明治37)年 横須賀美術館

とは言え、藤島は黒田の完全な追随者ではありませんでした。「夢想」はどうでしょうか。ほぼ目を閉じた女性が、物憂い気味に何かを思い浮かべる姿を捉えています。藤島は、ロセッティらのラファエル前派の影響を受け、象徴主義にも接近しました。黒田と藤島を分ける点に、藤島の耽美主義的な傾向を挙げる指摘もあるそうです。

藤島武二「美人と音曲」 1905(明治38)年 個人蔵

当時の白馬会展では、アール・ヌーヴォーの様式に盛り上がりを見せていました。藤島は絵葉書や雑誌の装幀の仕事も手がけ、グラフィック・デザインの「先駆者」(解説より)としても活躍します。ともすると藤島のデザインの仕事はあまり知られていないかもしれません。この辺りの資料も見どころの一つでした。

フランス、イタリアへの留学が藤島に転機をもたらします。明治38年、38歳にして藤島は渡欧し、かの地で約4年間過ごしました。パリではエコール・デ・ボザールに入学し、アカデミーの歴史画家であるフェルナン・コルモンに師事しました。

左:藤島武二「裸体習作」 1906-07(明治39-40)年 鹿児島市立美術館

渡仏後、藤島は改めて人体デッサンを学びます。その成果を見るのが「裸体習作」でした。後ろから捉えた初老の男性のヌードです。右から光が当たっていますが、右腕しかり、筋肉の質感、ないし身体の量感が強く表れているのではないでしょうか。

左:藤島武二「ヴェルサイユ風景」 1906-07(明治39-40)年 石橋財団ブリヂストン美術館

「ヴェルサイユ風景」も同地で描いた一枚です。庭園側から眺めた宮殿を引きのある構図で表しています。右奥には家屋が連なり、水辺が広がっていました。かなり厚塗りで、絵具の感触も伝わってきます。なおフランス滞在期の作品は、ローマへ移す際に盗難にあい、多くが失われてしまいました。その意味では貴重な作品と言えるかもしれません。

藤島武二「ラファエロ壁画『スイス人の士官たち(ボルセーナのミサ部分)』模写」 1908-09(明治41-42)年 東京藝術大学

イタリアでは、肖像を得意としていたカロリュス=デュランに師事し、人物表現を学びました。さらにルネサンス美術に触れ、ローマの遺跡などを訪ねます。バチカン宮殿のラファエロの壁画も模写しました。

右:藤島武二「糸杉」 1908-09(明治41-42)年 石橋財団ブリヂストン美術館

この時期の作品で興味深いは「糸杉」でした。画面上部に4本の糸杉が並び、下には水面が広がっていますが、配置、構図が「単純化」(解説より)し、図像的とも言えるのではないでしょうか。のちの抽象性を帯びた海景画の展開を思わせました。

藤島武二「うつつ」 1913(大正2)年 東京国立近代美術館

明治43年に帰国した藤島は東京美術学校へ教授として赴任します。当初、文展へは渡欧期の作品で臨みますが、第7回展において帰国後初となる「うつつ」を出展しました。大きなソファにもたれかかる女性は、まだ夢さめやらぬか、どこか虚ろな表情をしています。鮮烈な色彩はフォーヴへの意欲の現れでもあるそうです。

藤島武二「カンピドリオのあたり」 1919(大正8)年 大阪新美術館建設準備室

解説では、この時期の藤島をして「模索」と評していましたが、一つ、明らかに志向しているのが、装飾画への展開でした。ローマの丘を描いた「カンピドリオのあたり」は縦長の空間配置からして壁画風で、装飾的な構成は、ボナールをも連想させます。「静」も同様です。浜名湖の景色を元にした水辺を、今度は横長の画面に収めています。虹がかかり、水色の空に靡くサーモンピンクの雲も美しく、どことなく幻想を誘う一枚とも呼べるかもしれません。

藤島武二「鉸剪眉」 1927(昭和2年) 鹿児島市立美術館

横向きの女性像も藤島が得意としていました。発想の源はルネサンス期の婦人像です。実際に同時代の画家の模写を行い、その成果として「東洋振り」や「鉸剪眉」などを描きました。ちなみに「鉸剪眉」とは、藤島が見た中国人形の髪かざりで、本人も「何のことか知らない」としているため、実際、何を意味するのか分かっていません。しかし藤島は同主題の作品を数点残しました。東洋趣味に傾倒したこともあったようです。

藤島武二「神戸港の朝陽」 1935(昭和10)年 京都市美術館

藤島は太陽を求めて海を描き続けた画家でもあります。きっかけは宮中学問所による油彩画の制作依頼でした。画題の指定はなかったものの、藤島は「日の出を描いてみたい」(解説より)として、各地を旅して歩きます。昭和天皇の即位に因んだ依頼のため、吉祥的な意味でも太陽を追い求めたのかもしれません。ただし出来にはなかなか満足しませんでした。

藤島武二「台南聖廟」 1933-35(昭和8-10) 宮崎県立美術館

旅する藤島の行先は日本列島のみに留まりません。昭和8年、台湾に旅した藤島は、同地の風景や風俗を絵画に写しました。うちの一枚が「台南聖廟」です。ベンガラ色の聖廟の一部をトリミングするように捉えています。筆触もざわつき、構成は面的です。一連の海景画に通じるものがあります。

藤島武二「蒙古の日の出」 1937(昭和12)年 鹿児島県歴史資料センター黎明館

晩年の藤島は「単純化」を理想としながら、やはり日の出を追いかけては旅しました。昭和37年には内蒙古に出向き、彼の地の雄大な日の出を描きます。風景は茫洋として、大地も空も、全てが溶け合っているかのようです。朱色の陽の光だけが目に染みました。

藤島武二「港の朝陽」 1943(昭和18)年 石橋財団ブリヂストン美術館

ラストは絶筆の「港の朝陽」です。藤島の亡くなる昭和18年に描かれました。もはや明かりも海も船もが、色自体だけに置き換えられて表現されています。全ては曖昧です。空にふと一筆、横に滑る赤い筆触に藤島は何を意図したのでしょうか。この年の3月、療養生活を送っていた藤島は脳溢血のために亡くなりました。享年75歳でした。

[生誕150年記念 藤島武二展 巡回予定]

鹿児島市立美術館:9月29日~11月5日

神戸市立小磯記念美術館:11月18日~2018年1月28日

私が藤島武二を好きになった切っ掛けの一つが、東京国立近代美術館の常設展で見た「港の朝陽」でした。

藤島武二「港の朝陽」 1934(昭和9)年 東京国立近代美術館

オレンジ色の朝焼けに染まる海原は殊更に美しく、まるで指でなぞったような素早い筆触による帆船のシルエットなど、どこか抽象へ足を踏み入れたような表現に強く感銘を受けました。

藤島武二「アルチショ」 1917(大正6)年 東京国立近代美術館

ほかにも同館の「アルチショ」や、ブリヂストン美術館の「黒扇」などに出会い、より一層、画家に惹かれたことを覚えています。

「アトリエでの藤島」(写真パネル) 1914(大正3)年頃

ただ不思議と回顧展に接する機会がありませんでした。待ちに待った藤島武二展です。重要文化財の「黒扇」と「天平の面影」の出品がなかったのは残念でしたが、一定数の作品をまとめて見ることで、画風の変遷も辿ることが出来ました。改めてこの洋画家の魅力を知ったような気がします。

【練馬区独立70周年記念展】7月23日から練馬区立美術館にて『藤島武二展』が開催。皇室からの揮毫依頼や第1回文化勲章受章など、まさに日本を代表する洋画家の、初公開のものを含む絵や資料の展覧会。是非足をお運び下さい。詳細→https://t.co/NLCu3RR9gz#画展 pic.twitter.com/UAlIlM1fMQ

— ねりま観光センター (@nerikohouse) 2017年7月16日

9月18日まで開催されています。おすすめします。

「練馬区独立70周年記念展 生誕150年記念 藤島武二展」 練馬区立美術館(@nerima_museum)

会期:7月23日(日)~9月18日(月・祝)

休館:月曜日。

時間:10:00~18:00 *入館は閉館の30分前まで

料金:大人1000(800)円、大・高校生・65~74歳800(700)円、中学生以下・75歳以上無料

*( )は20名以上の団体料金。

*ぐるっとパス利用で500円。

*8月1日(火)は練馬区独立70周年を記念して無料。

住所:練馬区貫井1-36-16

交通:西武池袋線中村橋駅より徒歩3分。

注)写真は特別鑑賞会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )