映画「左様なら今晩は」を観た。

尾道は小さな町だが、歩いて楽しいところだ。山が海に迫った地形で、坂があって寺があって神社がある。海岸から数百メートルの向かいには、同じ尾道市の向島や岩子島があって、海というよりも大きな用水路みたいだ。一年を通じて穏やかな海は、眺める人も穏やかにしてくれる気がする。映画「転校生」の舞台になったことはあまりにも有名だ。むしろこの映画が尾道を観光都市として有名にしたと言ってもいい。

本作品は東京から尾道に来てサラリーマンをしている青年のアパートに、若い女の姿をした地縛霊が現われる話だ。前時代的なノリの彼女に対して、優柔不断な現代っ子の男。しかしその後の不動産屋で見せた行動力からすると、優柔不断は相手の権利を慮る優しさでもあることが分かる。出て行った元カノにはそれが理解できず、無責任な男に映ったようだ。しかし古風な地縛霊は、元カノよりも大人で、青年の優しさが理解できた。そういう物語である。悪くない。

物欲や性欲にガツガツしない草食男子は、それ故に経済力があまりない。男に経済力と優しさの両方を求めるのは、ちょっと無理があるのだ。本作品の陽さんこと、半澤陽平も、草食系である。一昔前の地縛霊が男に優しさを求めたのは、それだけウブだったということだ。もう少し歳を取ってから亡くなった幽霊だったら、半澤に幻滅しただろう。現在の女性はもはや何歳であろうとウブではない。出て行った元カノもそうだ。昔と今とでは、男女の関係性に大きな変化が生じているという訳だ。その辺が面白かった。

映画「ドント・ウォーリー・ダーリン」を観た。

かなり面白い作品だった。ひと言で言うと、映画「マトリックス」に似たような世界観である。こちらはSFアクションではなく、SFドラマだ。

デザイナーがいて小さな世界を構築するが、住民のキャラクターはランダムにしたい。そこでインターネットで公募して、条件に従う者たちだけを登場させる。反体制的な輩は排除するのみだ。

サラリーマンと専業主婦の画一的な家庭が軒を連ねる住宅街が主な舞台で、ベニー・グッドマンの「Sing Sing Sing」が流れているのと、自動車の形からして、1950年代の世界が理想らしい。アメリカのパターナリズムの全盛時である。

マインドコントロールや緩やかな思想統制があっても、衣食住が満ち足りているか、十分だと納得していれば、人間は逆らうよりも従うことを選ぶ。いわゆる奴隷根性だ。それに逆らえば不幸が待っている。窓ガラス掃除のときに壁が迫ってきて圧死しそうになるところは、その象徴的なシーンだ。

人生は自分で選ぶものだという実存的なテーマを、アメリカ映画が取り上げるのは珍しい。設定のディテールに整合性が欠ける部分があるのが憾みだが、本作品はよくあるハリウッドのB級映画ではない。LGBTに反対するようなアナクロニズムに対するアンチテーゼなのだ。現代に相応しいアメリカ映画と言えるのではなかろうか。

フローレンス・ピューは、映画「わたしの若草物語」と「レディ・マクベス」の演技がいずれも秀逸だったので、最近注目している。外国人女優としては小柄なのに、その存在感は他を圧倒しているのだ。本作品の演技は期待を遥かに上回って、作品の設定も世界観も、この人を中心に回っているような気さえした。作品にさえ恵まれれば、今後も活躍すること間違いなしだ。

映画「わたしのお母さん」を観た。

石田えりが演じた母親寛子は、独善的で自分を正当化するのが癖で、そのためには娘を平気で貶める。自分は利他的だが娘は利己主義だと決めつけて非難する。独善的な親に共通する言葉「あなたのためよ」を連発する。自分の恩着せがましさに少しも気づいていない。パターナリズムの典型みたいな理不尽な母親だ。多分観客の殆どが嫌いになるだろうこのキャラクターを石田えりは見事に演じている。おそらくではあるが、演じながら昭和のパラダイムを楽しんだのではないだろうか。

対して井上真央が演じた無抵抗主義の娘夕子。反対意見を述べることも、母親を否定し批判する言葉を吐くこともない。ただ無言。しかしその無言が言葉以上に圧力をかけ、最後は母親を追い詰める。虚勢を張り、言い訳に終始する母親は、実は弱い人間で、強かったのは夕子のほうだった

井上真央のアップのシーンが長く続くので、観客はどうしても彼女の心の内を想像することになる。そういう演出なのだろう。応えた井上真央の演技も見事だった。

当方が想像したのが現実感の喪失だ。当方は何度か、家族でも友人でも、目の前の人間が家族や友人とはどうしても思えないことがあった。名前を忘れることもある。視界全体がテレビの画面になったような気がすることもある。高校生の頃からあったから、ボケているのではないと思う。

井上真央の無言のシーンを眺めながら、どこか現実感が薄いように見えたのは、夕子にも現実感の喪失が起きているからではないかという気がした。寛子のことを自分の母親とは思えない。本当に自分の母親なんだろうか。もっと言えば、この女性は誰なんだろう、どうして自分にずけずけ物を言うのだろう、そんなふうに感じているように思えたのだ。

その感覚は夕子の生活そのものにも影響していて、生きている実感がないままに時を過ごしているような、そんな虚しさがある。母親の愛を得られなかった長女の空虚感かもしれない。だとすれば夕子の人生はあまり楽しいものではなかっただろうし、これからも同じだろう。なんだか希望がない。

しかし、終盤になって漸く、現実感を取り戻すシーンがある。静かなシーンだが、そのシーンが本作品のハイライトだ。井上真央の渾身の演技が光る。

不思議な味わいの作品だった。

映画「チケット・トゥ・パラダイス」を観た。

ジョージ・クルーニーは監督作品を2本観た。2017年製作の映画「サバービコン」と2020年製作の映画「ミッドナイト・スカイ」の2本である。いずれも、現代社会に対する危機感が製作のモチーフとなっている。

クルーニーは難民問題やLGBTや差別などの問題解決や災害の被災者支援のために積極的に活動する人道主義者でもある。ブラッド・ピットやマット・デイモンもしばしば彼とともに活動する人道主義者である。マット・デイモンはシリアス演技中心だが、クルーニーとブラピはすっとぼけたコミカルな演技をすることが多い。いずれも好感の持てる俳優だ。

さて本作品では、クルーニーのコメディアンとしての才能が存分に発揮されている。演じたデイヴィッドが真面目な顔をして素っ頓狂なことをするのがいい。頭の回転が速くてエスプリの効いた役だ。クルーニーにぴったりである。

相手役のジュリア・ロバーツも好演だったが、娘役のケイトリン・ディーヴァーが小柄なだけに体格が違いすぎて母娘に見えなかったのがちょっと残念。

ストーリーは予告編を見ればおおよそ予測できるし、結末も大体の見当がつく。こういう作品はディテールをどれだけ面白くするかにかかっているが、本作品はクルーニーとロバーツの好演もあって、悪くなかったと思う。機内では面倒くさそうなおばちゃんを避けるためにイタリア人の振りをするが、テキトーなイタリアンがケッサクだ。当方も、見知らぬ人とのかかわりを避けるために中国人のふりをしてテキトーな中国語でまくし立てたことがあるが、相手が中国人で逆にまくし立て返されて難儀したことを思い出した。

バリ島に着いてからのひと悶着、若かりし頃の思い出が結末への伏線になっていることなど、よく作り込まれている。バリ島の風習を積極的に肯定するところもいい。平和は習慣と文化を認め合うところからはじまる。そんなクルーニーの哲学や覚悟がうまく生かされた、とても楽しい物語である。

映画「たまねこ、たまびと」を観た。

猫は達人である。

人間は本質的に臆病で利己主義だ。おまけに強欲で身勝手だから、欲望が満たされないと損をしたと被害妄想を抱く。それでいつも怒っている。子供を見れば分かる。子供は他人のために怒ることはない。泣き叫ぶのは常に自分のためだ。あれが人間の本質である。

教育と経験によって、臆病と被害妄想を乗り越えることができるが、大人になっても乗り越えられない人も多い。むしろそちらが多数派かもしれない。

様々な被害妄想が蓄積すると、精神的なバランスを崩すから、どこかで怒りを爆発させることになる。しかし元が臆病だ。怒りの矛先は弱いものに向かう。

そして怒りを向けられて暴力や暴言を受けた者は、反撃するのではなく、更に弱いものを攻撃する。そして、より弱いものが次々に被害に遭うのだ。そして最後は赤ん坊や、犬や猫や鳥に行き着く。

この図式は残念なことに社会の様々な場面で出現している。それだけ苦しんでいる人が多いということだ。しかしすべての場面で怒りの連鎖が続く訳ではない。どこかで食い止める人がいるのだ。暴力や暴言を浴びても、それを自分より弱い人に連鎖させるのではなく、自分ひとりで受け止める。あるいは柳に風と受け流す。それはとても勇気のいることで、臆病を乗り越えた人にしかできない態度である。

そういう人は達観した人、すなわち達人と呼ばれる。器の大きい人だ。しかし子供の頃から器が大きかったわけではない。大器晩成である。教育と経験によってみずから器を大きくしていったのだ。人間の場合はそうだが、猫の場合は、そもそも怒りを連鎖させることがない。自分に被害が及びそうなときは、どんな相手にでもひとりで立ち向かう。猫は生まれたときから達人なのだ。

最も印象に残ったのが「石松」と呼ばれる猫である。酷い暴力を受けて片目を失い、口も歪んでうまく閉じられない。外見はとても醜い猫だが、猫の例に漏れず、石松もやはり達人だ。誰のことも恨まないで淡々と生きる。

石松を飼うのはホームレスの男性だ。こちらも怒りを連鎖させることはない。ある意味達人である。達人が達人を飼う。しかしふたりとも、社会から一顧だにされない。そこに現代社会の歪みの本質がある。

「僕が死んだあともずっと続いていくんですよ。終わりがないですね」と、小西カメラマンは達観する。そしてそれきり黙ってしまう。この人も達人だ。人類の不幸の歴史が、多摩川の川っペリで生きる、あるいは死んでいく猫たちのありように集約されていることを知っている。映画を観た当方も、小西カメラマンと同様に、テーマの大きさに言葉を失ってしまった。

映画「桜色の風が吹く」を観た。

冒頭で実話だと紹介があるが、英語での紹介である。どうして日本語で「実話に基づく物語」と表示しないのだろうか。どうも最近は、日本語で表現できるのにわざわざ英語で表現する場合が多い気がする。当方のように違和感を覚える人もいるだろう。

さて本作品は、幼くして視力を失い、そこから立ち直って学校に通い始めたところで今度は聴力まで失ってしまう不幸に見舞われた息子と、その息子をどこまでも献身的に支える母親の涙ぐましい物語である。現在は東京大学の教授にまでなった息子だが、ローマは一日にして成らずである。大変な苦労をした母親の生き方は、見事のひと言に尽きる。

その母親役を演じきった小雪も見事だ。精神的にも体力的にも強くなければならない役だから、体格のいい小雪にはピッタリの役だった。キャスティングがよかったとも言えるかもしれない。

盲者のことも聾者のことも、健常者は、想像することはできるが、理解することはできない。ひとりひとりの状態も違うから、パターン認識することもできない。盲聾に限らず、人と人とは互いに完全に理解し合えることはない。

智青年は終盤ではそこに気づいたようだ。人と人との間には深くて暗い溝がある。越え難い溝だ。「私と大統領は完全に一致している」とのたまった暗愚の宰相がいたが、人間同士で考え方が完全に一致することなどありえない。そのことを踏まえた上での人間関係である。絶望的な状況を受け入れて、自分にできることをする。新しい出発だ。ラストで希望が少し見えてきたのがよかった。

それにしてもベートーベンは偉大だ。音楽室から聞こえる真奈美の弾く曲は「エリーゼのために」だった。だから智の目の前で弾く曲はきっと「悲愴」に違いないと、根拠のない予感を抱いていたら、その通りだった。この曲の記憶がその後の智を生涯にわたって力づけているに違いないと思えば、なんとも感慨深い。

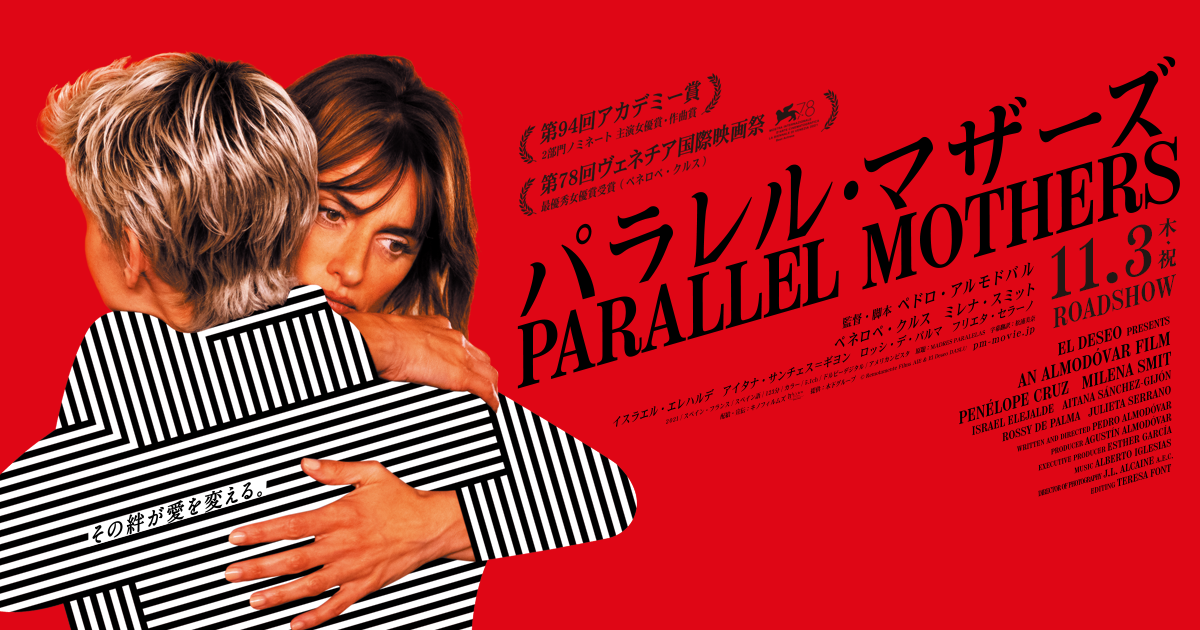

映画「パラレル・マザース」を観た。

ジャニスには、ふたつの大きな悲しみがある。ひとつは娘のことだ。産院で取り違えられた自分の娘が死んでしまい、間違えて育てていた他人の娘を本来の母親に返した。二人の娘との別れの悲しみは、心に大きな喪失感を残したに違いない。

もうひとつは祖先のこと。スペイン内戦は組織と主張が入り乱れていて、誰が善玉で誰が悪玉と決めつけられるような単純なものではなかった。国と国民を自分の思うようにしたいという独善的で不寛容な人間と組織ばかりだったのだ。国中で暴力や拷問、殺戮が起きていた、不幸な時代だった。

内戦が終わっても、ファランヘ党を率いる総統フランコの独裁体制が続き、非暴力と寛容を願う人々は、暴力と不寛容によって拉致され、処刑された。ジャニスの祖先はまさに処刑された人々である。独裁体制は1975年にフランコが死亡するまで続いた。

ジャニスの願いは、無惨に殺された曽祖父をはじめとする祖先たちの遺体を掘り起こし、名誉を回復させてきちんと埋葬することだ。祖先たちに関する記憶はないが、スペイン内戦の悲劇については学んだし、調べもした。

この願いが、娘をふたりとも失った喪失感で一杯だったジャニスに居場所を与えることになる。物語はジャニスの精神性を中心に動いているが、結局は周囲の人々の思いやりが、ジャニスを救っている。それはジャニス自身が周囲に対して思いやりを発揮し続けてきたからだ。情けは人の為ならず、なのである。

取り違えられたもうひとりの母親はジャニスの半分の歳だ。二十歳と四十歳の会話は噛み合わない。二十歳のアナはまだ視野が狭くて自分のことだけで精一杯だから、歴史の悲劇など理解できない。

しかしアナも母親だ。同じ母親としてのジャニスの悲しみについては、共感するところがたくさんある。自分は身勝手で、ジャニスに対する思いやりが足りなかったと反省するところは、二十歳ならではの瞬発力である。

複雑に見えた物語も、やがて収斂して大団円に向かって進んでいく。主人公ジャニスは嘘を吐かず、寛容で他人の権利を尊重する立派な女性である。滅多にお目にかからないようなこの素晴らしい女性を、ペネロペ・クルスは見事に演じ切った。彼女の女優人生の代表作のひとつになると思う。

ところで、本作品には日本企業の協力があったようだ。登場人物が運転する自動車はスズキで、使うカメラはキヤノンと富士フイルムである。ハリウッドの娯楽作品ではなく、こういう文芸作品にお金を出すのは、文化協力としての企業の役割を果たしている。偽装請負はよくないが、他国の文化に貢献するのはいいことだ。

映画「貞子DX」を観た。

作品としては全体的にチープでストーリーはグダグダだが、そんな中で主演の小芝風花がひとり気を吐いていた。

IQ200は必ずしも科学を盲信することにはならない。むしろIQ200という設定が本作品をつまらなくした原因のひとつだ。それに耳の横で手のひらを動かす謎のルーティンもあまり意味がない。自称占い師の若者が鼻をこする動きも同様。こういう無駄なシーンを入れるくらいなら、主人公文華の人となりがもっと分かるシーンを入れたほうがよかった。

食べるシーンで意味があったのは、喫茶店でピーマンがたくさん入ったナポリタンをピーマンを避けて食べるシーンだけだ。自称占い師が「どんだけメンタル強いんだよ」という台詞に、そういえばそうだなと感心した。

何かにぶつかりそうになったり、突然誰かが目の前に現れるたびにビビっている文華だが、貞子の呪いに関してはまったく動じない。ジタバタするのではなく、ひたすら考える。全編を通じて少しも怖くないが、主人公のメンタルの強さに感化されて、観ているこちらもメンタルが強くなりそうな作品である。

小芝風花はCMで見るだけで、何がいいのかちっともわからなかったが、本作品では声といい、キリッとした演技といい、彼女のポテンシャルが存分に発揮されているように思えた。作品に恵まれさえすれば、もっといい演技をしそうな予感がする。

映画「アムステルダム」を観た。

エラリー・クイーンのミステリーのような作品であるが、いくつか予備知識がないと解りにくいシーンがあった。以下、当方が気づいた事例を挙げておく。

クリスチャン・ベールの演じた主人公バート・ベレンセンが妻ベアトリスと読んだと発言するエミリ・ディキンスンは19世紀のアメリカの天才詩人で、映画「静かなる情熱 エミリ・ディキンスン」でその生涯が描かれている。生と死、人生の瞬間を、美しい言葉で切り取って見せた稀有の女性だ。

イギリスのスパイたちがカッコウが托卵することを非難するシーンがある。カッコウの雌は他の鳥の巣に素早く卵を産み付ける。そして鷹の鳴き真似をして、怖がらせて、他人の卵だと気づきにくくする。映画「ビバリウム」でも登場人物を怖がらせるシーンがある。

フランクリン・ルーズベルトは史上最長の在任期間の米大統領で、第二次世界大戦に対しては、最初は不参戦の立場であった。本作品でラミ・マレックの演じた財界のフィクサーであるトム・ヴォーズがルーズベルトを忌み嫌ったのはそのためだ。代わりに参戦してくれる人間を大統領に就けようとした。

戦争は人間の強欲と不寛容が引き起こすものだ。その元凶となるのが、ロバート・デ・ニーロの演じる将軍が演説の中で非難する「ひとりの人間の命よりも国家が大事と考える者たち」である。日本で言えばアベシンゾーとその一派みたいな人間たちである。そしてそういう人間たちをうまく使って一儲けしようとするのが軍需産業だ。軍需産業のおこぼれに群がるのがマスコミの人間たちである。原子力ムラみたいな強欲集団だ。映画は、こういう人間たちではなく、国家でなくひとりの人間の命を大事にする人間が国を統べるようにならなければ戦争はなくならないと、暗に主張している。アメリカだけの話ではない。

ロバート・デ・ニーロは流石の存在感で、マーゴット・ロビーの美しさはとても際立っていたが、本作品の一番の立役者はやはりクリスチャン・ベールである。主演とモノローグの両方を担当し、ミステリーを見事に収めてみせた。

ケッサクだったのは主人公の友人のハロルドの初登場のシーンだ。クリスチャン・ベールに向かって「ハイ、バート」と呼びかける声がセサミストリートのアーニーが「ハイ、バート」と言うのにそっくりで、思わず吹き出しそうになってしまった。

映画「ウンチク/うんこが地球を救う」を観た。

話があちこち飛んでいるかのような構成だが、鑑賞後に振り返ると、実によく纏まっていることが解る。

最初にグロスの話をする。人間が一年間に排泄する糞(ふん)の重さ。各動物のそれ。全部のトータル。そこに時間軸が加わって、排泄される糞の総量が膨大であることを説明する。

それから人間の生活。トイレの歴史が200年しかないこと。糞に含まれる病原菌による疫病の蔓延。トイレと下水処理の向上で衛生環境が飛躍的によくなったこと。そういえば、日本でも田中角栄の日本列島改造で上下水道が整備されて、寿命が大幅に伸びた事例がある。しかし世界ではまだ、衛生的なトイレに恵まれない人が47億人もいることも示されている。

最後が糞の様々な利用法の紹介だ。医者たちの話では、糞にはその人間の健康状態の情報のほぼすべてがあるらしい。自分の糞や親の糞を食べる動物はたくさんいるし、他人の糞を体内に注射して腸内環境を整えるという技術もある。

糞をエネルギーに変える。糞から貴金属を取り出す。糞を原料にした紙を漉く。ビル・ゲイツは排泄物から飲料水を作る技術の開発をしていて、テレビの司会者と一緒にゴクゴク飲んでいた。マット・デイモンが主演した映画「The Martian」(邦題「オデッセイ」)では、火星にひとりで取り残された主人公が自分の糞尿を最大限に利用して生き延びる。

とはいえ、糞は病原菌を大量に内包しているし、悪臭を放つものでもあるから、取り扱いには装備や設備が不可欠だ。ビル・ゲイツみたいな金持ちを除けば、共同体の予算規模で行なう必要がある。衛生環境を壊さないで、糞尿を最大限に利用する。そこに思い切って税金をたくさん投入するのだ。未来に希望が持てるような気になる作品である。