映画「ヤジと民主主義 劇場拡大版」を観た。

アベシンゾーが警察官僚を取り込んで、政権維持のために言論封殺していたのは事実である。国会では、自分に批判的な日刊ゲンダイを持ち出して、言論弾圧などしていないとヘラヘラしながら答弁していたが、その裏では戦争法や共謀罪法、特定秘密保護法など、国民を弾圧して税金を自由に使う法律を着々と成立させている。

本人が言う「美しい国」はお国のために国民が犬死にする国のようだ。射殺されても、アベが残した負の遺産は大きく、戦争法や弾圧法が成立してしまった以上、警察によって法が執行される。マスコミは既に有形無形の圧力を受けていたり、自ら進んで政権に尻尾を振ったりしているから報じないが、全国的に基本的人権よりも治安維持のほうが優先される傾向になってきている。

どんな国でも警察は権力のポチであり、暴力装置である。暴力を振るう凶悪犯に対しては暴力で対抗するのが法的に許可されているが、丸腰のカタギを大人数で押さえつけたりするのは違法だ。それは警察の示威行為で、反体制的な発言をする人物に暴力を振るうことで、逆らうとこうなるというスケープゴートにしているのだ。ほとんどヤクザと同じだ。

警察官は国民の生命、身体、財産の安全を守るのが本分だが、それよりも大事なものがあるようだ。それは警察組織であり、役人としての立場だ。警察の威信などという意味不明の言葉を使って、組織防衛をし、職務上の行為については、無理やり合法とする。

以前、前方不注意とスピードの出しすぎで止まっているバスに衝突して死んだ白バイ隊員がいたが、何故かバスの運転手が逮捕されたことがある。死んだ隊員は巡査から二階級特進して警部補となり、警部補としての退職金と公務員の遺族年金が支払われている。すべて国民の税金だ。

一般道で高速走行したアホの白バイ隊員の名誉と警察の威信とやらのために、バス運転手の人権が蹂躙された。もちろん裁判所は警察の味方だから、警察の主張する通りの判決が下され、バス運転手は業務上過失致死の冤罪で服役した。仮釈放も認められなかった。

この国で腐り切っているのは政治だけではない。むしろ官僚組織である。政権交代で民主党が政権を執ったとき、官僚組織は自分たちの立場が危うくなることに危機感を覚えたようで、あらゆる策を講じて、民主党政権を潰しにかかった。政治家が旗を振っても役人が言うことを聞かなかったら、政治は空回りする。

沖縄の米軍基地について、最低でも県外移転だと主張した鳩山由紀夫総理大臣は、日本の完了とCIAの協力によって、瞬く間に失脚してしまった。あのタイミングが、日本の民主主義が本格的なものになる唯一のチャンスだったのに、官僚組織がそれを潰したのだ。

民主党政権は、鳩山のあとは菅直人が失言をして参院選で負けたり、野田みたいな口先だけのノンポリを担いだりして迷走した。しかし自民党がもっと酷かったことを思い出して、有権者が迷走に懲りずに民主党政権に何度もチャンスを与えていれば、官僚組織も協力せざるを得ないようになったはずだ。残念でならない。

総理大臣が演説するとなると、警察は他の都道府県からも応援を仰いで警備する。使われているのはもちろん国民の税金だ。なのに、ストーカー被害を訴えてきた女性に対しては、何の警備もしない。警察にとっては、総理大臣と一般人の女性とでは、基本的人権の重さが異なるという訳だ。

アベシンゾーが射殺されたのは、ある意味でストーカー殺人である。ストーカー対策に重きをおいて予算を注ぎ込んでいたら、そのノウハウが応用できて、アベシンゾーは射殺されないで済んだかもしれない。

政治というのは税金の使い方で、我々は自分たちの納めた税金や保険料がどのように使われるのかを監視しなければならない。しかし日本人はそういう意識には乏しいように見える。困っている人々に税金が使われず、言論弾圧に税金が使われたり、他国民を殺すために兵器を購入するのに巨額の税金が使われたりする。政治家は官僚組織と持ちつ持たれつで、税金を山分けしているようなものだ。

そういう政治家が選挙で何度も当選することに、絶望を覚えざるを得ない。アホウ太郎がどんなに暴言を吐いても、選挙では圧勝する。言論弾圧と弱い者いじめが大好きな有権者が、この国を滅ぼそうとしているのだ。

映画「マエストロ:その音楽と愛と」を観た。

子どもの魂百までという諺があるが、その通りだと思う。

本作品のレナード・バーンスタインは、最後まで少年のように描かれる。感性は瑞々しく、欲望には素直で、稚気にあふれて悪気がない。大酒飲みのヘビースモーカーだが、酒に飲まれるようなことはなかった。

才能というのは、定義しづらいところがある。本作品では gifted という言葉と、talent という言葉が使われるが、どちらもバーンスタインの才能を表現するには何かが欠けている。自分の才能のことを言うのに、迷いながら talent と言うシーンがあるが、恥ずかしげに使うその言葉に、自分でも違和感があったのだろうと想像した。

芸術家の一番の才能は、飽きないこと、持続することだと思う。本作品ではバーンスタインの音楽以外のシーンも多く描かれるが、彼が人生で最も多くの時間を費やしたのは、作曲であり演奏であり指導だろう。その時間が彼のレーゾンデートルであったと言える。実に羨ましい人生だ。

バイセクシャルを隠そうともしないあっけらかんとした生き方は、長年にわたって妻のフェリシアには理解されなかったようだ。素直で悪気のない少年のような彼の本質に彼女が気づくには、かなりの期間を要したようだが、気づいて幸せだったと思う。

カラヤンとの関係や、弟子の小澤征爾のことなど、バーンスタインはエピソードには事欠かない人物だが、本作品はあえて家族の関係性に絞ったことで、音楽界のスーパーマルチタレントの人となりに迫ることができた。

ブラッドリー・クーパーは20代から70代までのバーンスタインを見事に演じきった。凄い演技力だ。音楽の才能にも恵まれているようで、バーンスタインの指揮の真似も堂に入っていた。56歳で亡くなったフェリシアを演じたキャリー・マリガンも、若い頃から晩年まで抜群にキュートで、最高だった。

音楽は、我々の日常にうるおいとリズムを与えて励ましてくれる、人生に必要なものだと改めて感じさせてくれた。とてもいい作品だった。ブラボー。

映画「ファミリー・ディナー」を観た。

料理と食事のシーンが何度も出てくる。香草がふんだんに使われるが、主役は肉だ。ホラー映画で肉料理のシーンが登場するとなれば、結末も見えてくるというものである。

人が痩せたい動機は、主にふたつある。ひとつは、自分の見た目をよくしたいという願望だ。思春期以降は、殆どの太っている人は痩せたいと考えると思う。もうひとつは、健康のためである。生活習慣病の大きな原因のひとつに肥満があるのもあるが、太っていると、落としたものを取るのにひと苦労だったり、階段をちょっと登っただけでひどく息切れしたりする。もうちょっとスムーズな日常生活を送りたいというのが、健康のために痩せたい動機である。そして両方が目的というのが一番多い。本作品のシミーもそうだろう。

一方で、食欲は人間の根源的な欲望である。できれば美味しいものを食べたい。日本人の中には、水族館で魚を見ると美味しそうだと思う人もいる。当方もそのひとりである。知り合いの中国人は、牛を見ると美味しそうだと思うそうだ。吉林省出身の彼は、犬も美味しそうに見えるときがあると言っていた。人食い族には、美味しそうに見える人間のタイプがありそうだ。

食欲と並ぶ二大欲望が性欲である。ホラー映画には、このふたつの欲望が欠かせない。本作品は食欲寄りで、性欲の場面が少なかった気がするが、捕食される側には性欲の発散は似合わないから、これでよかったのだろう。

食用の家畜を太らせることを肥育と呼ぶ。あれは肥育なのかと思わせるシーンがある。食べさせないでデトックスさせるシーンもある。本作品でおばさんが使うデトックスという言葉には、アサリに砂を吐かせるみたいなニュアンスがあって、やられるのがどちらかなのか、気になり始める。

オーストリアのホラー映画では、ジェラルド・カーゲル監督の映画「アングスト/不安」を思い出す。理不尽な暴力を振るう男が主人公の不条理ホラーだった。本作品にも似たところがあるが、こちらは宗教絡みの黒魔術風味の作品だ。主人公が怖がらないところが似ていて、ドイツ語を話す人々の特徴かもしれない。そういえば、昭和の頃に、インド人は驚かないという都市伝説があった。

終始、不穏な雰囲気なのがいい。登場人物は4人だけだが、それぞれが典型的で、まるで舞台の芝居を観ているかのような、不思議な臨場感がある。出てくる料理は、美味しそうなのにどことなく気持ち悪い。家族の態度は受け入れているようで拒んでいるし、親切なようで冷酷だ。シミーは不安なようで胆が据わっている。矛盾を内包した各人の関係性はとてもスリリングで、次に何が起きるかわからない。

動物は殺したり傷つけたりできないから、どこかでVFXが使われていたのだと思う。とても上手だ。映像も音楽も控えめで、それが逆に人間の恐ろしさを浮かび上がらせる。とてもよかった。

映画「Winter boy」を観た。

暴力シーンが多いところが気になった。兄のカンタンと母親である。カンタンの暴力癖は、母親から伝染したのだろうか。それとも、弟のリュカは殴られても仕方がないほど、酷い発言をしたのだろうか。

殴られても仕方がないという思考回路は、殺されても仕方がないという思考回路に繋がる。暴力を正当化する論理だ。フランス映画で感情にまかせた暴力シーンが描かれるというのは、国全体の右傾化が影響しているのかもしれない。

リュカは母親を殴り返すことはしない。ただ悲しむだけだ。母親が夫の悪口を面と向かって言われたかのようにヒステリックにさせてしまったことで、逆に自分を責める。LGBTは実際にはまだ、人権を得ているとは言い難いところがある。リュカ本人は、社会に対して負い目や引け目のようなものを感じているはずだ。

ジュリエット・ビノシュは、愚かで浅はかな母親を上手に演じた。ゲイを自覚して心が傷ついている息子に暴力を振るえば、どんな結果になるのかを想像する能力がなく、感情を抑制する理性もない。自殺は悪いことだというパラダイムに精神が蹂躙されていることを自覚しておらず、息子の発言の真意を考える能力もない。

カンタンとリュカの兄弟は、母親がそういう人間であることを知っていて、ずっといい息子を演じてきた。それは陰日向で応援してくれた父親の理解があったからだ。しかしその父親が亡くなると、無理解な母親だけが残る。カンタンは自立しているから死を受け止めるが、リュカの心は揺れに揺れる。パリの彷徨は、リュカにとって精神的な流浪だった。短くて、長い旅だ。そしてリュカは母を許し、自分を許す。

ヴァンサン・ラコストは映画「アマンダと僕」の主演がとてもよく、本作品でもやや暴力的ではあるが、繊細で優しい兄を表情豊かに演じている。我の強さを前面に出したのは、芸術家の役柄だからだろう。今回もとてもよかった。

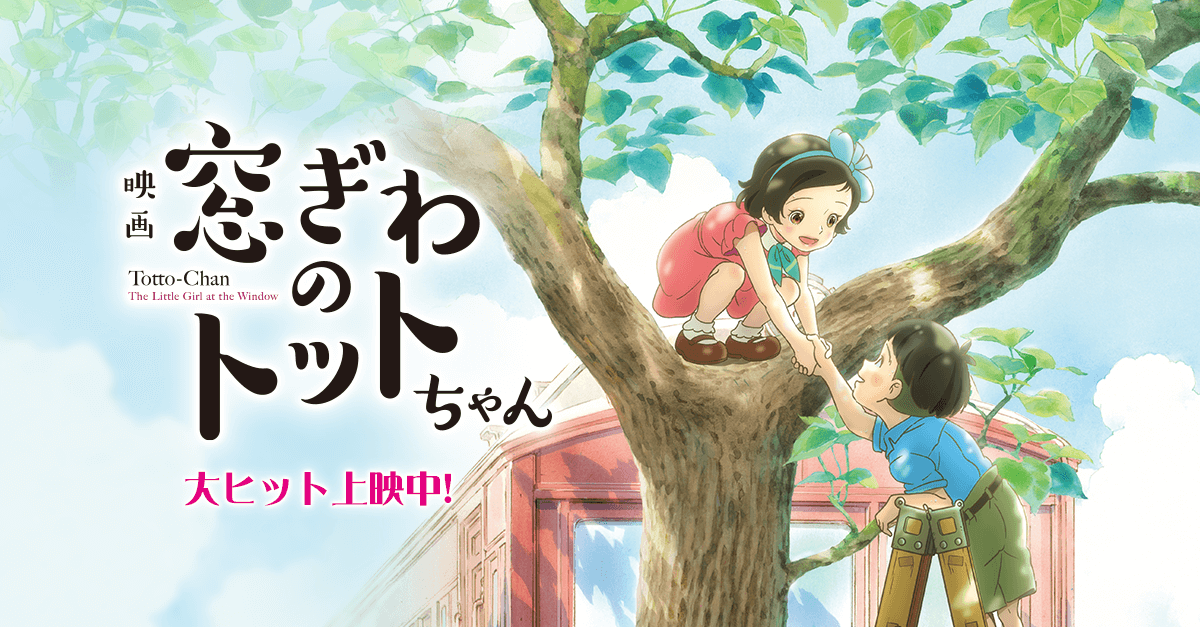

映画「窓ぎわのトットちゃん」を観た。

戦前の愚かな時代である。時代と言ったのは、戦争に突き進んだ軍部だけでなく、それを応援し支え続けた多くの国民の愚かさも含めて、日本全体が自分で考えることを放棄した状態になっていたからである。

戦後に大宅壮一がテレビの登場が「一億白痴化」を進めると言って、松本清張がそれを「一億総白痴化」と言い換えたのが流行語になったが、テレビが登場する前から、日本では一億総白痴化が進んでいたのだ。

人間は弱くて、争って傷つけ合う。松田聖子が「瑠璃色の地球」で歌った通りだ。そして差別する動物でもある。差別が身に染み込んでいるから、平気で差別的な発言をしてしまう。小林校長が、女教師の安易な差別発言を厳しく追及するシーンには、ちょっと驚いた。このシーンを紹介したということは、女教師の差別発言の本質が、軍国主義を礼賛していた愛国婦人会の精神性と変わるところがないのが、幼いトットちゃんにも分かっていたという訳だ。驚くべき鋭い感性である。小林校長も、初対面でそれを感じ取ったのだろう。

そういう意味から言えば、本作品は反戦映画である。好戦のパラダイムに乗じて国民に対して尊大な態度を取る警察官は、戦時の日本人の白痴化の象徴だ。それに対して小林校長とパパの存在は、反戦の象徴であり、知性と寛容の象徴でもある。

暴力は絶対にいけないという小林校長の教えは、そのまま、戦争は絶対にいけないと子どもたちに教えたのと同じだ。戦争こそ、暴力の最たるものだからだ。そして自分のバイオリンで軍歌は弾きたくないというパパに、トットちゃんは、小林校長と同じ匂いを感じたに違いない。

小林校長や学園の子どもたち、いつも挨拶する親切な駅員、それにお祭りのひよこなど、トットちゃんには多くの出逢いがあり、そして別れがある。死の意味を知り、人々の悪意を知る。

トットちゃんは強い。強いから差別しない。強いから優しい。優しいから強いのだ。ナレーションの黒柳徹子は、年老いて顫える声がいい味を出していた。反戦についてはひと言も語られなかったが、皆さん、戦争は絶対に駄目ですよ、強く生きてくださいねと語りかけられているように思えた。とても感動した。

映画「ポッド・ジェネレーション」を観た。

ヒトの妊娠期間は、昔は十月十日(とつきとおか)などと言われたが、最近では受精日から38週と言われている。266日だから約30日で割ると9ヶ月弱となる。10ヶ月+10日は約310日だから、昔は随分とテキトーだった訳だ。それとも、晩産が多かったのだろうか。

早晩の差はあるが、大体38週前後の妊娠期間に、女性は体調不良になったり情緒不安定になったりする。辛い期間を過ごした最後に、激痛を伴う出産という行為が待っている。その苦痛から女性を解放するのが、ペガサス社の提供する、人工子宮のポッドだ。

受精卵は子宮内壁に着床して、そこから臍の緒が伸びて母体から栄養を吸収するが、ポッドは羊水そのものが栄養補給の役割を果たしている。アラームが鳴ったら、栄養剤をセットすればいい。自動的に適切な量を補給してくれる。ハイテクの極みみたいなデバイスで、さぞかし高額に違いないが、手で持ち運びができるくらいの重さだ。アラーム音はブラームスの子守唄である。

ポッドを使って胎児を育てると、産休を取る必要がない。生まれて以降の育児はポッドを使わない場合と同じだが、ペガサス社は、育児システムも用意している。子供を預ければ、育児の手間も省けて、仕事が続けられる。

ただし、いずれも高額だ。ポッドは申込金だけで130万円。その先の金額は明らかにされなかったが、かなりの金額であることは間違いない。育児システムはもっと高いだろう。高収入の人間しか利用できないシステムである。だから反対運動も起きる。

途中まで観て、いくつか疑問が浮かんだ。

AIがカウンセリングを行なうほどハイテクの近未来である。女性が自分の子宮で妊娠しないために、夫にあてがうセックスロボットも作られているのではないだろうか。現在でも、AI搭載のセックスロボットが販売されていて、会話もできるし、TPE素材の皮膚は、本物の皮膚にかなり近い。女性用も作られているらしい。超ハイテク社会の本作品に、セックスロボットが登場しないのは不自然だ。

二つ目の疑問は、主人公夫婦が当然のように子供を欲しがっていて、子宮ポッドを使うかどうかの議論がメインになっているが、その前に、子供が欲しいかどうかの議論がある筈だ。その議論が省略されているのが片手落ちに感じる。

その他、オキシトシンの問題や妊娠していないから母乳が出ない問題も浮かんだ。新生児の免疫の問題などは科学技術でなんとかなるのだろうか。

とはいえ、設定がとてもユニークだから、興味は最後まで尽きない。主人公夫婦が極めて普通の人だから、ある意味で進みすぎたテクノロジーに精神的なギャップを感じるのは当然だ。お金をつぎ込んで得た楽な子作りは、苦痛を取り去って自由な時間を与えてくれたが、代わりに何か失った気がする。そう感じるのは、主人公夫婦だけではないはずだ。強ち実現しない話でもないから、なんだか怖い気がする。

映画「ふたりの傷跡」を観た。

マイナーな映画でも、たまにいい作品に出逢うことがある。手当たり次第に観るのは無駄が多いので、直感的によさそうだと感じた作品を選んで観ることにしている。本作品は、残念ながらハズレの部類だった。

観客に登場人物の心象風景を想像してほしいのか、唐突感のある無言のアップが長回しで移される。それが何度もあるのが、まずNGだ。無言のアップ自体は悪くないのだが、そこに至るまでの状況が理解できるシーンがあってこそ生きるもので、単にクラスメートが自殺した事実だけでは、観客には何も響かない。日本では毎日4000人が死んでいる。その事実だけでは、心が揺さぶられることはない。関係性や経緯(いきさつ)は、きちんと描かれなければならない。

主題歌のタイトルをそのまま作品のタイトルにしているだけあって、曲に寄りかかっているところがある。ストーリーに力強さがないし、母親やスタジオの店長など、人物の登場の仕方がいずれも不自然だ。教師の書く黒板の字が薄くて下手なのも変である。

ナルシズム全開のロック好き少女が独りよがりにジタバタしているみたいな物語で、観ていて引いてしまった。どこかで面白くなるかもと、淡い期待を抱いて観ていたが、最後まで下手なコントみたいな芝居が続いた。やっと終わったかと思うと、主題歌が再び歌われるバンドのシーンだ。流石に辟易してしまった。

終映後に舞台挨拶の準備がバタバタと始められたが、そそくさとスクリーンを出た。舞台挨拶があるのに帰ったのは初めてである。挨拶してくれる方々に嫌悪感を抱きたくなかったのだ。

映画「隣人X 疑惑の彼女」を観た。

アメリカ合衆国のレイシズム、人種差別は南部を中心に連綿と続いている。アメリカ人らしく、見た目ですぐに判断できる部分で差別する訳だ。コロナ禍が世界に蔓延したときは、アメリカで東洋人がいきなり暴力を振るわれるシーンがいくつか報道された。殴る側には黒人もいた。Black is matter なら、Yellow is also matter のはずだが、差別の本質を敷衍できないのだろう。想像力の欠如である。

ユダヤ人は見た目ではユダヤ人と判断できないことが多い。ユダヤ教原理主義みたいな格好をしていれば別だが、そうでなければ習慣や言語などを観察して、ユダヤ教徒であることを確認しなければ、ユダヤ人とは断定できない。顔で分かるという話もあるが、人の顔は千差万別で、日本人の当方には区別のしようがない。本人がユダヤ人だと公表すれば、ああそうなんだとは思うが、それ以上の感情は湧かないし、好き嫌いも何もない。

見た目で判断できない、言語も習慣も同じであれば、どうやって差別するのか。人間は差別の天才で、僅かな違いを見つけては、蔑み、貶める。家柄や経済状態や体型や容貌や成績や運動神経やらで、とにかく差別するのだ。

人間がカテゴライズされると、いいと悪いという言葉で区別される。いい方は問題ないが、悪い方は、家柄が悪い、経済状態が悪い、体型が悪い、容貌が悪い、成績が悪い、運動神経が悪いとなって、善悪の悪みたいに責められる。差別されたら間違いなく不幸になるし、生きづらくなる。

人の不幸を紹介することで売上を上げる雑誌が売れるということは、多くの人が、他人の不幸を喜んでいる証である。もっと言えば、他人の不幸を願うのだ。あたかも他人が不幸になれば、その分自分が幸福になるかのようである。しかし諺にある通り、人を呪わば穴二つである。他人が不幸になれば、巡り巡って自分も不幸になる。情けは人の為ならずという諺の裏の面だ。

そんな世の中は間違っていると分かっているのに、その世の中で生きなければならない。主人公の笹憲太郎は、そういう人間である。自分が綱渡りをしていることも、渡り切っても途中で落ちても、どう転んでも悪い結果になることが分かっている。全部放り出して逃げ出せば楽になる。しかし背負っているものがあるから、簡単には逃げられない。憲太郎の苦しい日々がそのままストーリーとなっている。観ているこちらも苦しい。

しかし救いもないことはない。差別しない人たちの存在だ。そもそも悪意を抱いたことがない。上野樹里の柏木良子、それにファン・ペイチャのリンだ。嘘を吐かないし、怒りもしない。どこまでも寛容で他人を許す。世の中と正反対の人たちである。そういう人は、他人を押しのけたり、陥れたり、自分の利益だけを優先したりしない。結果として、脱落していく。そして差別される。

悲しいかな、それが今の世の中だ。清く貧しく美しく、最後は野垂れ死にをしたゴータマ・ブッダのような生き方をよしとしない限り、利己主義、拝金主義の世の中が続くだろう。その中で美しい生き方を選択した憲太郎と良子のラブロマンスに、崇高な感動を覚えた。いい作品だと思う。

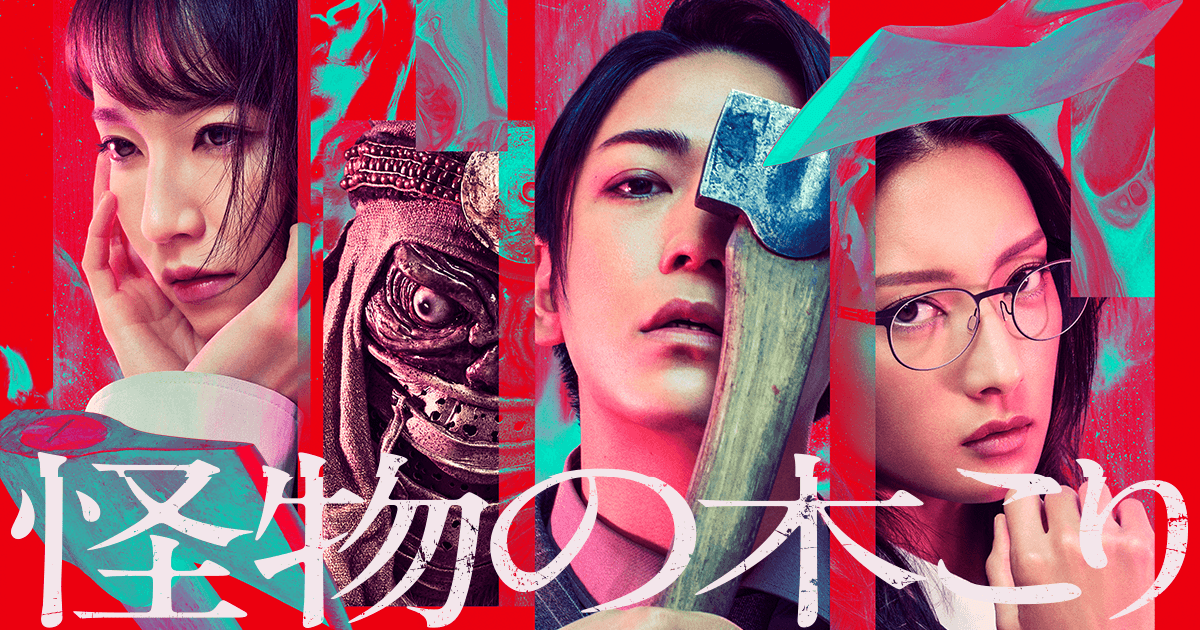

映画「怪物の木こり」を観た。

そういうジャンルがあるかどうか知らないが、言ってみればサイコパスサスペンスである。設定はユニークだが、内容はよくできた回の火曜サスペンス劇場と同じ印象を受ける。火サスと同様に、登場人物の造形が浅くて、誰にも感情移入できない。だからハラハラもドキドキもないし、心を揺さぶられることもない。

こういうドラマには普通の人の視点が必要で、唯一、吉岡里帆の役柄だけが普通の人の視点を表現できるのだが、出番が少なすぎる上に、行動の動機が不明なシーンもあって、やっぱり感情移入できなかった。

役者陣の演技はいずれもよかったのだが、何故か感動に欠ける平板な作品になってしまった。せめて亀梨くんの役にたくさんのモノローグをつけるなどして、サイコパスの思考回路を披露すれば、もう少しはストーリーに入れたかもしれない。

映画「ナポレオン」を観た。

秀吉と似ていると思った。フランス革命の混乱に乗じてのし上がって行ったところは、信長がほとんど統一仕掛けた支配を横からかっさらったのに似ているし、類まれなる戦略家でありながら、普段の生活は俗物根性丸出しのところ、無慈悲なくせに特定の女性にはからっきし弱いところなどがよく似ている。ついでに言えば。秀吉は正室ねねとの間に子供ができなかった。

しかし考えてみれば、権力者の実像が俗物なのは、古今東西、ありがちな話である。というよりも、ほとんどの権力者がクズみたいな精神性の持ち主だと言っても過言ではない。世界史を俯瞰しても、聖人みたいな人間が権力者になったことは殆どない。イエスは権力者によって磔にされたし、ゴータマ・ブッダは野垂れ死にした。聖職者で権力に近づく者がいれば、それは無私寛容の精神性をゴミ箱に捨てた、俗物根性丸出しの生臭坊主に違いない。近頃亡くなったカルト教団のボスもその例外ではないだろう。

大抵の宗教は、初期の段階から、代を重ねるに連れて変異し、俗物化していく。人間が都合のいいように変えているからだ。典型的な例がキリスト教の「主の祈り」で、聖書には記載されていない「国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり」という言葉が追加されている。イエスは人間をパラダイムから解放して、自由な精神性を与えようとした訳で、国とか力とか栄華といった、現世における俗物の価値観で神を礼賛するはずがない。イエスが与えた精神は既に地に落ちて、権威主義だけが残る。

本作品では、ナポレオンも宗教の権威主義を嫌っていたことが分かる。戴冠のシーンだ。司祭だか牧師だかが皇帝就任を宣言するが、ナポレオンは、私は自ら戴冠すると宣言し、冠を自分で自分の頭に載せ、ジョセフィーヌの頭に載せる。

皇帝になったところは、秀吉が天皇の権威を利用して関白の称号を得たのと似ているが、微妙に異なる部分もある。それは市民革命をベースにしているナポレオンは市民からの評価を気にせざるを得なかったところだ。宗教の権威よりも民衆の評判が大事なのである。

ナポレオンは持って生まれたカリスマ性で人心を掌握することで、権力の頂点に登りつめた。だから民衆の評判が大事なのだ。しかしフランスらしく、当時からマスコミは権力者をおちょくるのが好きだったようだ。現代の日本の忖度マスコミとは大違いである。

ナポレオンの生涯は必ずしも幸福とは言い難かったし、周囲の人間を少しでも幸福にしたかと言うと、そうでもない。少しの気の迷いで、何万人もの兵士が死ぬ。実際に多くの兵士を殺してきた。敵方も数に入れれば一千万人近くになるだろう。それでも自分の戦略と戦術に対する自信は微塵も揺るがない。自尊感情の塊、自己肯定感の権化みたいな男だ。

歴史上の権力者を思えば、ことごとくそういう人間ばかりである。射殺されたアベシンゾーもそうだった。フランス人がナポレオンに熱狂したように、アベシンゾーに熱狂した人々もいる。アベの国葬には何万人もが列をなした。愚かな権力者は、愚かな民衆が生み出すのだ。

ナポレオンは戦争しか能力のない皇帝で、勝利によって権力を手にし、敗北によって権力から追われた。その背景に、民衆の欲望や虚栄心、羨望や依存心が見える。ナポレオンは祭り上げられ、貶められた。しかし本人にはそんな意識はない。ただ得意の戦争を指揮するだけだ。

だから本作品には戦場のシーンが盛り沢山である。それが彼の人生であり、ひとりの歴史上の人物の栄枯盛衰を淡々と描いてみせた訳だ。リドリー・スコットが描きたかったところは、すべて表現されていると思う。受け止めるべきところは、非常に多い。長尺だが、退屈はしなかった。