落日のアベノミクス② 円安でも増えない輸出

2013年10~12月期の国内総生産(GDP)では輸出の弱さが目立ちました。実質GDPの内外需別の寄与度でみると、内需がプラス0・8%だったのに対し、財貨・サービスの純輸出はマイナス0・5%でした。

純輸出がマイナスになったのは輸出が伸びず、輸入が増加したからです。10~12月期の輸出が実質前期比0・4%増にとどまったのに対し、輸入は同3・5%増でした。

金融緩和したが

安倍晋三政権は「アベノミクス」の一環として「異次元の金融緩和」を推進。その影響で為替相場の円安が加速しました。一般的に円安になれば、日本からの輸出が有利になるとされています。

しかし、円安の進行にもかかわらず日本からの輸出量は増えませんでした。財務省の貿易統計によると、13年は輸出額こそ69兆7877億円と12年比9・5%増となりましたが、輸出の量を示す輸出数量指数は前年比1・5%減でした。

円安でも輸出が増えないことについてみずほ総合研究所の高田創チーフエコノミストは「日本の輸出低迷・貿易赤字拡大は転換に」とするリポートで「自動車を中心とした海外生産比率の上昇、IT(情報技術)分野で日本メーカーの競争力低下といった構造問題もある」と指摘しています。

輸出量が減少しても大企業は大もうけをあげています。トヨタ自動車は輸出を12年の194万5688台から、13年は189万9648台へと4万6040台も減少させました。それにもかかわらず、13年4~12月期の連結決算で、本業のもうけを示す営業利益は前年同期の約2・3倍となる1兆8559億円でした。

輸出量を減らしながら大もうけをあげられるのには二つの要因があります。その一つは、円安の進行です。輸出を行った販売代金をドルで受け取り、円に換算すると円安が進行した分だけ金額がふくらむからです。

もう一つは海外進出がすすんだためです。トヨタ自動車は日本からの輸出台数を4万台以上減らす一方で、海外生産台数を12年比29万1580台増となる553万5196台に増やしました。日産やホンダも輸出台数を減らす一方で、海外生産台数を増やしています。

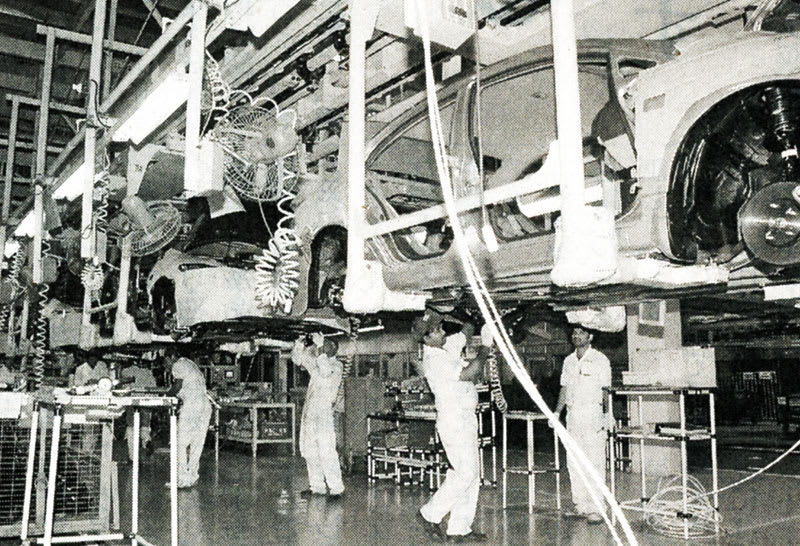

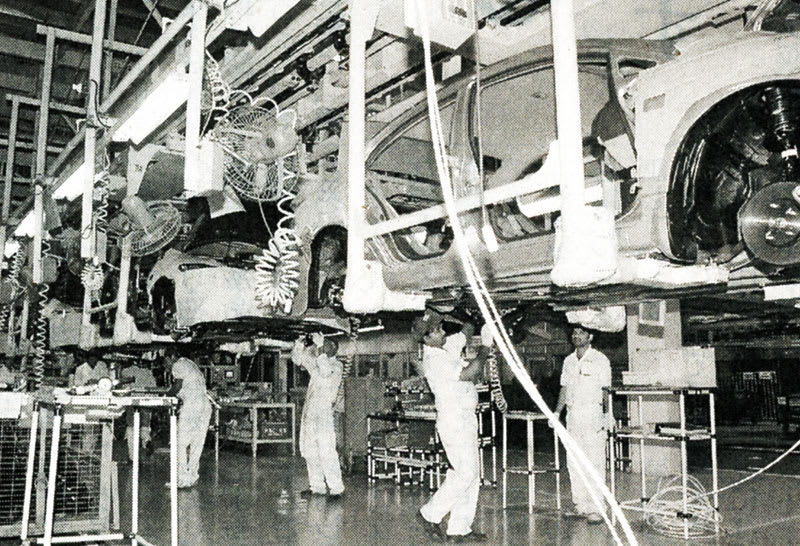

インドに進出したホンダの四輪工場=ウッタルプラデシュ州

国内生産の減少

いくら大企業が海外で大もうけをしても、国内での生産が減少すれば、仕事は増えません。雇用は増えず、労働者の賃金も上がりません。いわゆる「産業空洞化」です。

内閣府の「今週の指標国内供給能力の制約と鉱工業生産」は一部の製造業で「急速な海外生産移管により、生産能力が減少して、供給制約が生じている可能性がある」と指摘します。

大企業による海外進出の傾向はますます強まっています。日本政策投資銀行がおこなっている全国設備投資計画調査によると、12年度の海外における設備投資は全産業で27・0%と3年連続で2桁増となりました。製造業の国内設備投資が12年度実績で2・7%増にとどまったのと対照的です。

安倍政権はアベノミクスの成長戦略の一環として、企業の海外進出を促進しようとしています。昨年6月に閣議決定された「日本再興戦略」は企業が「積極的に世界市場に展開を図っていく」としています。

一方、円安の進行に伴い、輸入品価格は高騰しました。輸出量の減少と輸入額の急増で貿易赤字は過去最大となり、GDPを下振れさせました。

しかも、円安によって食料品やエネルギーなど輸入に頼る部分の大きい品目は急上昇し、暮らしを直撃しています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年2月20日付掲載

円高の時に、大企業などはすでに海外生産体制に移行してしまっているので、円安になったからと言って急に国内生産を増やすわけにはいかないのでしょう。また、国内は労働者の賃金が下がり続け、売り上げが期待できないのでしょうね。

大企業はどこで生産してもしっかりと利益をあげています。

2013年10~12月期の国内総生産(GDP)では輸出の弱さが目立ちました。実質GDPの内外需別の寄与度でみると、内需がプラス0・8%だったのに対し、財貨・サービスの純輸出はマイナス0・5%でした。

純輸出がマイナスになったのは輸出が伸びず、輸入が増加したからです。10~12月期の輸出が実質前期比0・4%増にとどまったのに対し、輸入は同3・5%増でした。

金融緩和したが

安倍晋三政権は「アベノミクス」の一環として「異次元の金融緩和」を推進。その影響で為替相場の円安が加速しました。一般的に円安になれば、日本からの輸出が有利になるとされています。

しかし、円安の進行にもかかわらず日本からの輸出量は増えませんでした。財務省の貿易統計によると、13年は輸出額こそ69兆7877億円と12年比9・5%増となりましたが、輸出の量を示す輸出数量指数は前年比1・5%減でした。

円安でも輸出が増えないことについてみずほ総合研究所の高田創チーフエコノミストは「日本の輸出低迷・貿易赤字拡大は転換に」とするリポートで「自動車を中心とした海外生産比率の上昇、IT(情報技術)分野で日本メーカーの競争力低下といった構造問題もある」と指摘しています。

輸出量が減少しても大企業は大もうけをあげています。トヨタ自動車は輸出を12年の194万5688台から、13年は189万9648台へと4万6040台も減少させました。それにもかかわらず、13年4~12月期の連結決算で、本業のもうけを示す営業利益は前年同期の約2・3倍となる1兆8559億円でした。

輸出量を減らしながら大もうけをあげられるのには二つの要因があります。その一つは、円安の進行です。輸出を行った販売代金をドルで受け取り、円に換算すると円安が進行した分だけ金額がふくらむからです。

もう一つは海外進出がすすんだためです。トヨタ自動車は日本からの輸出台数を4万台以上減らす一方で、海外生産台数を12年比29万1580台増となる553万5196台に増やしました。日産やホンダも輸出台数を減らす一方で、海外生産台数を増やしています。

インドに進出したホンダの四輪工場=ウッタルプラデシュ州

国内生産の減少

いくら大企業が海外で大もうけをしても、国内での生産が減少すれば、仕事は増えません。雇用は増えず、労働者の賃金も上がりません。いわゆる「産業空洞化」です。

内閣府の「今週の指標国内供給能力の制約と鉱工業生産」は一部の製造業で「急速な海外生産移管により、生産能力が減少して、供給制約が生じている可能性がある」と指摘します。

大企業による海外進出の傾向はますます強まっています。日本政策投資銀行がおこなっている全国設備投資計画調査によると、12年度の海外における設備投資は全産業で27・0%と3年連続で2桁増となりました。製造業の国内設備投資が12年度実績で2・7%増にとどまったのと対照的です。

安倍政権はアベノミクスの成長戦略の一環として、企業の海外進出を促進しようとしています。昨年6月に閣議決定された「日本再興戦略」は企業が「積極的に世界市場に展開を図っていく」としています。

一方、円安の進行に伴い、輸入品価格は高騰しました。輸出量の減少と輸入額の急増で貿易赤字は過去最大となり、GDPを下振れさせました。

しかも、円安によって食料品やエネルギーなど輸入に頼る部分の大きい品目は急上昇し、暮らしを直撃しています。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2014年2月20日付掲載

円高の時に、大企業などはすでに海外生産体制に移行してしまっているので、円安になったからと言って急に国内生産を増やすわけにはいかないのでしょう。また、国内は労働者の賃金が下がり続け、売り上げが期待できないのでしょうね。

大企業はどこで生産してもしっかりと利益をあげています。