軍事依存経済 武器生産再開の起源⑦ 「死の商人」の強い衝動

朝鮮戦争に伴う米軍からの特需は1955年に「弾薬の発注が停止されるとともに、一部航空機、車両等の修理を残して激減」(経団連防衛生産委員会『防衛生産委員会十年史』)しました。

東南アジア狙う

特需に代わる武器需要を確保するために日本の財界がめざしたのは、自国の軍拡だけではありませんでした。東南アジア諸国への武器輸出をもくろんだのです。『十年史』が理由を説明しています。

「特需によって培養された防衛生産は自国の防衛力を対象とする防衛生産にその性格を大きく転換されるにいたった」

しかし「需要の規模は極めて小さく」なったので「甚だ困難な問題が提起された」。例えば「弾薬のように特需によって既に培養された能力を自衛隊将来の需要に備えて如何(いか)にして維持するか」。

このとき「SEATO(東南アジア条約機構)諸国を中心に東南アジア諸国に対し、アメリカの軍事援助が増強されていた。そこでわが国の防衛生産にとり、この方面の需要が大きな関心事とならざるをえなかった」。

特需で培養された武器生産の規模を維持するには現在の自国の需要だけでは小さいので、東南アジア諸国に過剰な武器を売りさばこうと考えた、というわけです。対象は米国が軍事同盟を結ぶ国々でした。海外の武器市場も、米国依存で切り開こうとしたのです。

防衛生産委員会は55年半ばごろから「東南アジア諸国の軍装備の情況を調査し、この方面の潜在的需要の測定に努め」ました。調査対象は219品目に及びました。施設機材、軍用車両、鉄砲類、弾薬類、航空機などでした。

56年3月には経団連が南ベトナム、カンボジア、タイ、ビルマ(現ミャンマー)、パキスタンの5力国に使節団を派遣しました。防衛生産委員会は、この使節団に「防衛生産の方面についても関心を払うことを求め」ました。これを機に、東南アジアへの軍用車両や軍用通信機材の輸出、南ベトナム海軍工廠に対する技術援助が実現していきました。

しかし、輸出実績は思うように伸びませんでした。防衛生産委員会は59年、「輸出市場開拓の問題点を洗い、隘路(あいろ)打開の途を検討する」ために、内部に市場対策委員会を新設しました。

手始めに市場対策委員会が取り組んだのは、武器輸出交渉の現況調査でした。それによれば当時、東南アジアを中心とする16力国との間で60件にのぼる商談が行われていましたが、成約が見込まれるのは2~3件にすぎませんでした。

成約不振の原因は何か。市場対策委員会の結論はこうでした。

「兵器類の輸出は機密ないしは政治的な問題で防衛庁をはじめとする関係官庁と甚だ面倒な折衝を行う必要があるという一般の商品にはみられない特別な阻害要因がある」

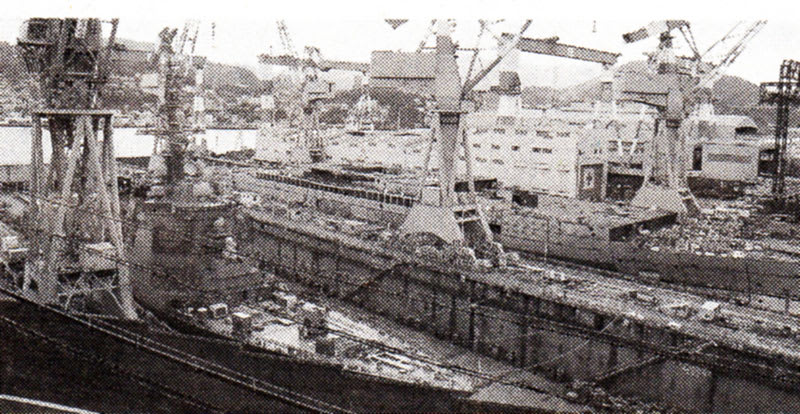

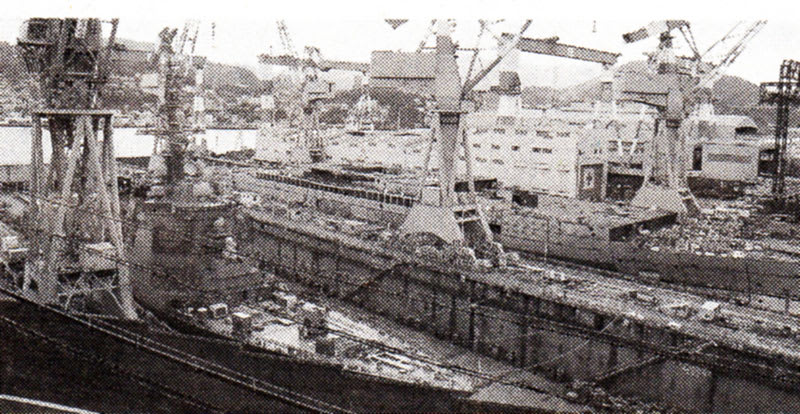

三菱重工業長崎造船所のドックに入っているイージス艦「あしがら」(手前)=長崎市内

輸出の促進迫る

そこで防衛生産委員会は62年、「兵器輸出に関する意見書」を政府と自民党に提出しました。武器輸出が必要な理由を連綿とつづり、「早急に国の基本的方針を確立すること」を迫る内容でした。強調したのはもっぱら、武器輸出による経営上の利益でした。

「(軍需産業は)少量生産をまぬがれず、進歩が甚だ急速で量産期間が短いということから生ずる防衛生産に特有な経済的難点を有し、これを克服する手段として輸出が必要」

「兵器の輸出は高級商品の輸出市場開拓の手掛かりとして看過できない」

「兵器輸出の軽視が単に兵器の輸出の機会を失う損失に止らず、その接触によって得られる他の重要にして機微な機会を(も失う結果となり、国際一競争上著しく不利な立場・におちいる」(『十年史』)

自らの権益を維持し拡大するための手段という位置づけを隠しもせず、日本の財界は武器輸出を熱望したのでした。戦後の再出発の早い時期から、世界に武器をばらまくことで利益を得る「死の商人」としての強い衝動を、日本の財界はあらわにしていたのです。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年5月11日付掲載

「武器は開発期間が短く、かつ少量生産で利益が出ない」という財界の要求がありありと。

でも「利益が出ない」と言っても武器は「言い値」買ってもらえるわけで、決して利益がでない訳ではなのですが…。

それでも輸出にこだわる財界の執念はすごいものです。

朝鮮戦争に伴う米軍からの特需は1955年に「弾薬の発注が停止されるとともに、一部航空機、車両等の修理を残して激減」(経団連防衛生産委員会『防衛生産委員会十年史』)しました。

東南アジア狙う

特需に代わる武器需要を確保するために日本の財界がめざしたのは、自国の軍拡だけではありませんでした。東南アジア諸国への武器輸出をもくろんだのです。『十年史』が理由を説明しています。

「特需によって培養された防衛生産は自国の防衛力を対象とする防衛生産にその性格を大きく転換されるにいたった」

しかし「需要の規模は極めて小さく」なったので「甚だ困難な問題が提起された」。例えば「弾薬のように特需によって既に培養された能力を自衛隊将来の需要に備えて如何(いか)にして維持するか」。

このとき「SEATO(東南アジア条約機構)諸国を中心に東南アジア諸国に対し、アメリカの軍事援助が増強されていた。そこでわが国の防衛生産にとり、この方面の需要が大きな関心事とならざるをえなかった」。

特需で培養された武器生産の規模を維持するには現在の自国の需要だけでは小さいので、東南アジア諸国に過剰な武器を売りさばこうと考えた、というわけです。対象は米国が軍事同盟を結ぶ国々でした。海外の武器市場も、米国依存で切り開こうとしたのです。

防衛生産委員会は55年半ばごろから「東南アジア諸国の軍装備の情況を調査し、この方面の潜在的需要の測定に努め」ました。調査対象は219品目に及びました。施設機材、軍用車両、鉄砲類、弾薬類、航空機などでした。

56年3月には経団連が南ベトナム、カンボジア、タイ、ビルマ(現ミャンマー)、パキスタンの5力国に使節団を派遣しました。防衛生産委員会は、この使節団に「防衛生産の方面についても関心を払うことを求め」ました。これを機に、東南アジアへの軍用車両や軍用通信機材の輸出、南ベトナム海軍工廠に対する技術援助が実現していきました。

しかし、輸出実績は思うように伸びませんでした。防衛生産委員会は59年、「輸出市場開拓の問題点を洗い、隘路(あいろ)打開の途を検討する」ために、内部に市場対策委員会を新設しました。

手始めに市場対策委員会が取り組んだのは、武器輸出交渉の現況調査でした。それによれば当時、東南アジアを中心とする16力国との間で60件にのぼる商談が行われていましたが、成約が見込まれるのは2~3件にすぎませんでした。

成約不振の原因は何か。市場対策委員会の結論はこうでした。

「兵器類の輸出は機密ないしは政治的な問題で防衛庁をはじめとする関係官庁と甚だ面倒な折衝を行う必要があるという一般の商品にはみられない特別な阻害要因がある」

三菱重工業長崎造船所のドックに入っているイージス艦「あしがら」(手前)=長崎市内

輸出の促進迫る

そこで防衛生産委員会は62年、「兵器輸出に関する意見書」を政府と自民党に提出しました。武器輸出が必要な理由を連綿とつづり、「早急に国の基本的方針を確立すること」を迫る内容でした。強調したのはもっぱら、武器輸出による経営上の利益でした。

「(軍需産業は)少量生産をまぬがれず、進歩が甚だ急速で量産期間が短いということから生ずる防衛生産に特有な経済的難点を有し、これを克服する手段として輸出が必要」

「兵器の輸出は高級商品の輸出市場開拓の手掛かりとして看過できない」

「兵器輸出の軽視が単に兵器の輸出の機会を失う損失に止らず、その接触によって得られる他の重要にして機微な機会を(も失う結果となり、国際一競争上著しく不利な立場・におちいる」(『十年史』)

自らの権益を維持し拡大するための手段という位置づけを隠しもせず、日本の財界は武器輸出を熱望したのでした。戦後の再出発の早い時期から、世界に武器をばらまくことで利益を得る「死の商人」としての強い衝動を、日本の財界はあらわにしていたのです。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2016年5月11日付掲載

「武器は開発期間が短く、かつ少量生産で利益が出ない」という財界の要求がありありと。

でも「利益が出ない」と言っても武器は「言い値」買ってもらえるわけで、決して利益がでない訳ではなのですが…。

それでも輸出にこだわる財界の執念はすごいものです。