杵築城下町 ひいなめぐり

南台武家屋敷から 東の鼻にある天守に移動

天守より 海側の浜を埋め立てた所のお店で

お寿司と桜餅を食べて

八坂川河口に架けられた橋を 徒歩徒歩した

⇒⇒⇒ トホトホ ⇒⇒⇒

16:49

日は長くなったとは言え 夕方

もう 色温度が低く 青みが強い

が 補正無しで

もうちょっと 一階層まで見えるくらい

木を伐りたいですね

でも 上だけを伐るのは ムリですしね

白漆喰が青い

飛ばした方がよかったか?

雲 空を 写しこむには 露出差が違う…

夕焼けも 期待できそうにないし…

そう思いながら トホトホ

天守上空に 穴が!

私の腕では こんくらいが 精一杯

ムクドリの大群でも 来てくれなくては

風雲急を告げる

ならぬでござ~る

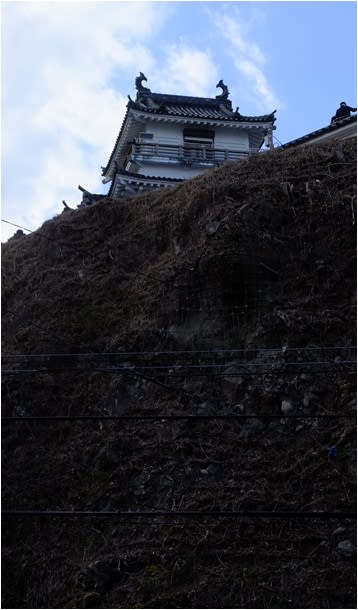

天守 が消した 崖下

まだ 橋の袂 渡ってません

こちら側は 断崖完全伐採

天晴でござ~る

あまり 崖下過ぎて 天守最上階がやっと

橋の上からならば

渡りましょ

🕶 ダーダーダー

崖の上に 天守

崖が見えるように

崖に露出合わせる

ナバロンの要塞 よりは 楽勝

こっちからは 完全に上が有利ね

橋 渡り始めた位置から

二階の 大破風が見えてきました

崖は 落石防護ネット 張ってますね

最終的にモルタル吹き付けまでするのかも

往時は 無かった 橋の上から

別府方面

かすかに 天使のはしご

遠景の山 中央やや左の 高いのが 鶴見岳(活火山)

その左の先が 湯布院方面

鶴見岳右下の 枯草△に見えるのが 扇山

その右の 枯草が 十文字原演習場

中央の山の先に 🎡 ハーモニーランド

もうちょと ひいて 右の山の向こうが 宇佐方面

今年は 久々に 宇佐神宮にも 参ろうぞ!

ここから こんな風に見えるの知りませんでした

この橋を 徒歩で渡ったのは 初めて ヨカッタ

橋も 真ん中手前辺り まで渡ったところで

カッコいいじゃないですかっ!

模擬天守なんで こうじゃなかったですが…

最上階は 望楼で 外を廻れます

向こう側も 木を伐採してしまう計画かも

後半につづく~