7月19日(金)から22日(月)まで、軽井沢へ行ってきた。

この夏最初の軽井沢である。

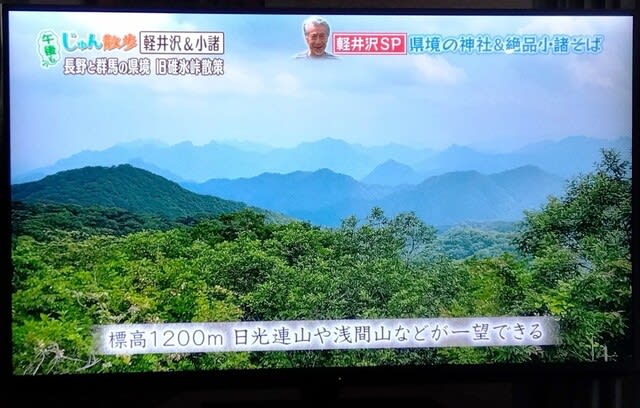

19日午前9時すぎ、炎暑の東京を出発して、途中上里SAで休憩して、12時すぎに軽井沢に到着。冒頭の写真は軽井沢バイパス沿いの軽井沢消防署の火の見やぐらごしに眺めた浅間山。

昼食は、到着初日の定番でいつも通り、国道18号沿いの “追分そば茶屋” へ。

ところが入口に「臨時休業」の立て看板が立っている。前回、5月に来たときにも同じ「臨時休業」の看板が立ててあった。定休日は毎週木曜だから、わざわざ木曜ではない日に来ているのだが・・・。

どうも様子がおかしいと思い、車から降りてガラス戸に貼ってあった貼り紙を読んでみると、何と、「令和6年2月29日をもって閉店いたしました」とあるではないか。半年近く前に閉店してしまっていたのだ。

“追分そば茶屋” までもが閉店してしまうとは、いよいよもって「ぼくの軽井沢」は幻影の彼方に遠ざかってしまうではないか。

貼り紙には「開業から60年」とあった。

あの店ができたのは、60年も前だったのか。ぼくの記憶が間違いでなければ、当初は「かぎもとや」の追分店を名のっていたはずだが、いつの頃からか “追分そば茶屋” で定着した。千ヶ滝に住むぼくとしては、わざわざ混雑する中軽井沢駅前の “かぎもとや” まで出かける必要がなくなり、近くに美味しいそば店ができたので大歓迎だった。

たいていは天せいろを食べ、5月や9月の肌寒いような日には温かい天ぷらそばを食べた。息子は山菜そばが好物だった。

夏休み中はいつも大繁盛していて、駐車場が満杯に近いことも度々あった。南側の広い窓からは遠くに八ヶ岳連峰の蒼い山肌が夏空に映えていた。店内ではアルバイトの女性たちが忙しく立ち働いていて、壁には皇室カレンダーが貼ってあった。

何かのテレビ番組で、現在の天皇が皇太子だったか皇孫だった頃に食べに来たことがあったと紹介されていた。ぼくが一度だけ加藤周一を見かけたのもこの店の座敷席だった。

一昨年だったか、閉店の4時近くに食べ終わって店を出たところ、ちょうど国道側の調理場から仕事を終えた店主らしい老人が出てきて「有り難うございました」と挨拶をしてくれた。あの方が仕事を続けることがきつくなったのだろうか。

どこでも個人事業の継承は難しいが、馴染の店がなくなってしまうのは寂しいことである。

仕方なく(失礼)、中軽井沢駅前に移動して “かぎもとや” で天ざるを食べた。荷風なら「飯す」と書くだろう。

昼食後は、軽井沢駅南口の軽井沢プリンスプラザ(?いまだに正式な店名を覚えられない)に出かける。目的は買い物ではなく、ウォーキング。

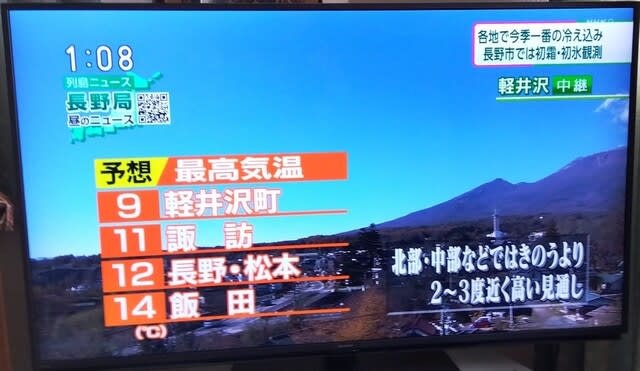

軽井沢もこの日は29℃あって、東京ほどではないがそれでも歩くとさすがに暑い。暑くなったらエアコンの効いた店に入って、涼んでからまた歩く。

離山の向うにわずかに浅間山と石尊山の頂を眺めることができた。

夜は小津安二郎の「東京物語」(コスモ、DVD)を見た。

川本三郎の講演会を聞いたり著書を読んだりして、小津映画(のロケーション)に与えた永井荷風の影響について知ったので、そのシーンも確認した。

祖母(東山千栄子)が孫を連れて荒川放水路の土手に散歩に出かけ、孫に向かって「あんたもお父さんみたいにお医者さんになるのかい」と話しかけるが、孫は何の返事もしない。祖母は「あんたがお医者さんになるころまで、おばあちゃんはおられるだろうか」と独り言をいう(不吉な予感)。

この長男(山村聰)の家の孫二人は、上京してきた祖父母に悪態をついたりして、見苦しい。そんな子どもに育つような家庭(母親は三宅邦子)には描かれていないのだが。小津の映画に出てくる子どもはどれも好感が持てない。

2024年7月23日 記