ある絶版書を「日本の古本屋」というWEBサイトで探したところ、偶然、近所の古本屋に1冊だけ在庫があることが分かった。しかもAMAZONより3割方安い値段であった。

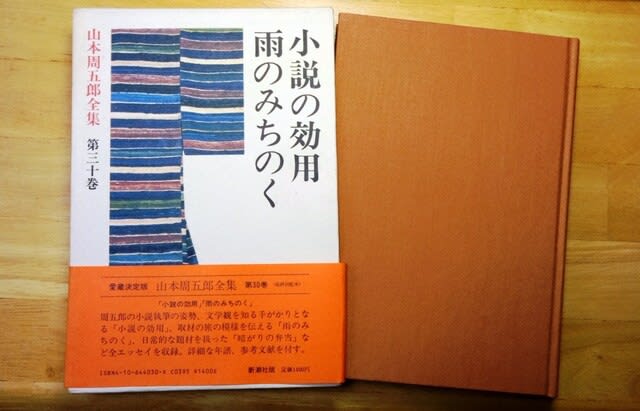

散歩のついでにその古本屋に立ち寄ると、店頭の<100円均一>の本棚に「山本周五郎全集」(新潮社、1984年)が(おそらく)全巻並べられていた。最終巻の30巻『小説の効用・雨のみちのく』には全エッセイと年譜が収められていたので、これだけ買うことにした。

ただし「100円均一」はその本箱の3段目の棚だけで、山本周五郎全集は1冊300円(+税)だった。

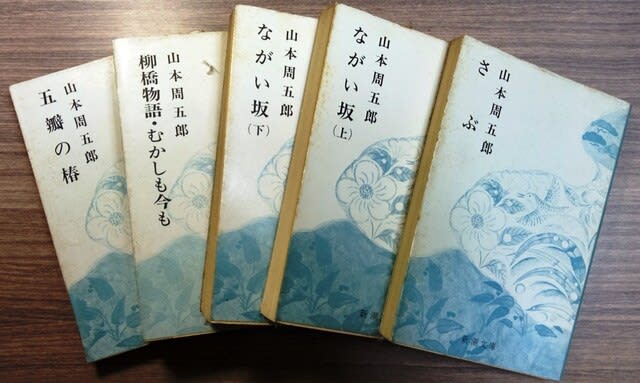

山本周五郎も、若かった一時期熱心に読んだ作家の一人である。おそらく最初に読んだ「さぶ」(新潮文庫)をはじめ、文庫本を本棚から取り出してみると、「ながい坂」は1973年12月1日、「さぶ」は1973年12月18日に読み終えたと書き込んである。私が大学4年のときである。山本周五郎の本は、新潮文庫を数冊と、四六判の軽装版のシリーズ(これも新潮社か)を数冊、計10冊くらい読んだ。四六判のほうはどこかにしまい込んで見つからない。

どういうきっかけで読み始めたのかは記憶がない。誰か評論家が、山本周五郎は日本のドーデだったかメリメだと書いていたのを記憶しているので、授業のフランス語で読まされたドーデかメリメがきっかけだったかもしれない。

失礼ながら、大学4年のぼくがどうして「山本周五郎なんか」と思うのだが、とにかく読み始めてみて、気に入った。10冊くらい読んだだけで、山本周五郎が好きだったなどというな、と言われるかもしれないが、飽きっぽい性格のぼくにとっては10冊読んだ作家はそうはいない。

今回これを書くに当たって、新潮文庫版をめくってみると、「五瓣の椿」の解説を山田宗睦が書いている(!)。

その中で山田が、山本周五郎は、<法>というものに深い関心をもっている作家である。・・・<法>と<掟>というテーマはギリシア悲劇の主題の一つであった。・・・山本周五郎が『五瓣の椿』でとりくんだのは、御定<法>も罰せられない罪がこの世にはあり、それを人間の<掟>から審くというテーマであった」と書いている。それは、神の<掟>を守るものが、人間の<法>によって死なねばならぬというアンチゴーネで示された矛盾であるとも書いてある。

山本周五郎には父との思い出がある。

山本周五郎は面白いと父に吹聴したところ、父も山本が気に入って、父の方はぼくと違って徹底的な人間だったので、新潮文庫に入った山本の全作品を購入して、読んでいた。

父とはそりが合わず、あまり交流はなかったのだが、ぼくが父に与えた影響はこの山本周五郎と、長谷川伸だけである。これも何がきっかけだったか、長谷川伸の「印度洋の常陸丸」(中公文庫)を読んで面白かったので、父に紹介したところ、長谷川伸にこんな作品があるとは知らなかった、と言っていた。

父との多少は意味のある交流で記憶にあるのは、この2人の本を紹介したことだけである。

さて、その山本周五郎であるが、読まなくなった時期ははっきりと記憶にある。

新聞の広告に『山本周五郎xx小説集』というのが時折出ていたころ、すでに彼にあまり強い思い入れはなくなっていたことを覚えているのである。

今回購入した『小説の効用』の巻末についた彼の年譜を見ると、昭和50年(1975年)の「滑稽小説集」と「感動小説集」を皮切りに、1979年の「抵抗小説集」、1982年の「真情小説集」まで、10冊近くが実業之日本社から出ている。

ということは1973年に気に入った山本周五郎を1975年ころには読まなくなっていたようだ。「婦道小説集」、「強豪小説集」などというネーミングに拒否反応が出たのかもしれない。しかし、この年譜を見ていると、「感動小説集」とか「真情小説集」などは改めて読んでみたい気もする。

『小説の効用』に収められた彼のエッセイは、山本の作風からは意外な感じがした。

山本の小説に登場する主人公たちに比べると、著者ご本人はけっこう辛辣だったり、臍曲がりだったりするのである。直木賞を辞退し、毎日出版文化賞を辞退している。直木賞を欲しい作家はゴマンといるだろうに。ぼくだって、くれるものなら即もらうだろう。

あの時代は、純文学対大衆文学などという図式があって、「大衆文学」は劣位の文学と見られていたらしい。山本は当然「大衆文学」の側の作家とされていたらしく、一生懸命自分の側(自分自身)を擁護する説を述べている。

確かに、引用されている座談会における中島健蔵の発言などはひどいものである。

いわく、「大衆文学というものは・・・」「まげ物といっちまえばいいんだ」、「日本大衆文学にはヒューマニズムがない」、「その中にある物の考え方(は・・・)ただ封建的だよ」、「まあいってみりゃ大衆小説とはパチンコみたいなもんだろう」(20頁)という引用が、本当に中島本人の発言だったとしたら、少なくとも山本周五郎に対しては失礼な発言であり、山本は「うんざりする」と反論しているが、本心はとてもその程度ではなかっただろう。 こんな風に言われては反論が辛らつになるのも当然だろう。

「大衆文学」だろうと「娯楽文学」(山本は自分の作品を「娯楽文学」と書いている箇所があった)だろうと、彼が目指した「現在、生活している最大多数の人たちに訴えて、ともに共感を呼びたい」という目標は(34頁)、少なくとも20歳代初期のぼくには伝わった。おそらくぼくの父にも。

山本周五郎は大変な読書家、勉強家だったことが随所でうかがえるが(例えば「樅ノ木は残った」のための仙台への取材旅行)、ぼくの印象に残ったのは、戦後初期の小説の短評のなかで、加藤周一「或る晴れた日に」という小説を「戦後第一の作といってよかろう」と激賞していることだった。しかも内容は「高原の疎開地における文化人と土地人」の両面を書いたものだという。

この「疎開地」とはおそらく信濃追分だろう。読んでみたくなった。手に入るのだろうか。

この「小説の効用」という随筆集の中で、現在のぼくにとって、もっとも印象的だったのは「畏友山手樹一郎へ」という短い文章だった。

山本の最初の小説を、自分が編集長を務める雑誌に掲載してくれ、のちには自身も作家になった山手(その後は没交渉になっていたようだが)の作家として行く道への悩みに対して、穏やかな助言を与えているのだが、年を取り、先の見えてきたわが身に染みるいい文章だった。

要するに、自分が書きたいものを書き、自分が生きたいように生きればよいではないかというだけのことであるが、20年以上も没交渉だった旧友からこんな言葉をもらったら心安らぐだろう。

2020年10月9日 記