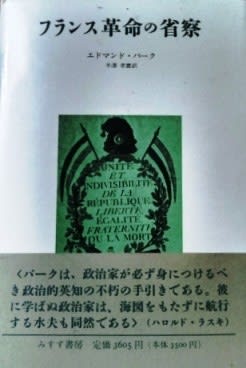

エドマンド・バーク/半澤孝麿訳『フランス革命の省察』(みすず書房、新装版1989年)をようやく読み終えた。

第1部のフランス革命批判、国民議会批判、その一方での旧体制支持の記述がとても同意できる内容ではなかったので、第2部は読むのをやめようかとも思った。しかし、「仁和寺の法師」のように「第2部を読まざれば・・・」となることを恐れて、第2部も含めて最後まで読んだ。

読んでよかった。

フランス旧体制を礼賛し、革命後の国民議会および啓蒙思想家に対する罵詈雑言を繰り返す第1部とは打って変わって、第2部では(1790年時点の)フランス革命政権を(第1部に比べればかなり)理性的、冷静に批判している。

もし第1部だけでやめていたら、結局ぼくはバークの神髄を知らずに人生を終えていただろう。知ったからと言ってぼくの世界観が変わったわけではないが、フランス革命によって成立した国民議会や、革命を導いた啓蒙思想家たちに対する(革命勃発の翌年に現われた)批判を読むことは、その後の自然権思想、人権論、民主主義論を考えるうえで貴重な経験になった。

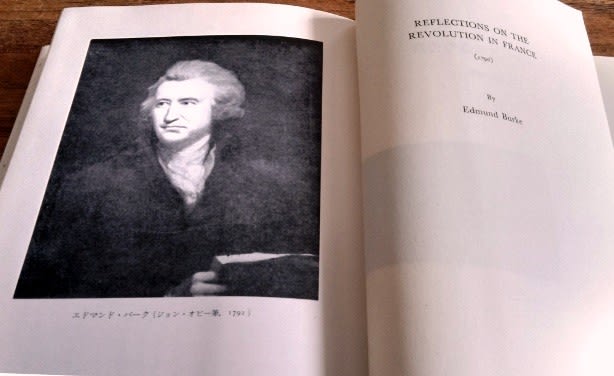

※ 下の写真は同書の口絵に掲載されたバークの肖像画。

まず第一に、バークは革命指導者や啓蒙思想家が唱える「人権」の虚偽性を指摘する。

「人権」すなわち「人」の「権利」と言いながら、それは決して「人」「人間」一般に平等に保障された権利ではない。それは一定の「財産」を有する人間、高額納税者にしか保障されていない権利(特権)なのである。このことをバークは、当時の選挙制度に現われた投票資格を例に挙げて主張する(222頁~)。

また、国民議会に送り出された「代表」の1人1人が「フランスの代表」であり、「あらゆる職業階級、多数者と少数者、富者と貧者、大地域と小地域の代表でもあった」はずなのにそうはなっていないという(236頁~)。

バークに言わせれば、「選挙の本当の目的を達成するには、選ぼうとする人物の適性を知る手段がなければ」ならないが、フランスの選挙人団はそのような能力を有してはいない、「国家についての知識や利害を」持つことのない連中に国家の全命運をかける結果になっているのである(238頁~)。

貴族や教会、修道院の領地を没収し、また紙幣(アシニァ紙幣)を強制流通させることによって、(没収された)土地は投機の対象となり、フランス全土地の10分の1が金融支配者の手中に落ちることになったという(240頁~)。このような「博奕打国民」を作り出す政策によって、富は都市の金融業者、投機師、山師らの手に落ち、他方で百姓は搾取され、農業や農村的生活そのものが疲弊することになる(245頁~。なお土地の商品化については283頁以下でも再言される)。

こうして革命フランスにおいては、都市による農村の支配、端的に言えば「パリ共和国」による農村支配が行われることになった。

ジョン・ロックらの自然権論者が唱え、フランス革命をはじめ近代市民革命が掲げた「人権」によってすべての「人間」が自然権を保障されたわけではなく、その「人権」が実際には、白人(植民地人は含まれない[バークも281頁でこのことを指摘する])、男性(女性は含まれない)、富者(無産者、貧民は含まれない)の権利にすぎなかった、すなわち欧州の白人男性ブルジョワジーの権利にすぎなかったことは、今日では多くの論者が指摘していることである。さらに現在では、近代的な人権が、成人の(子どもは含まれない)、性別違和のない異性愛者の権利にすぎなかったことも糾弾されている。

しかし、人権保障の不平等性がフランス革命直後の1790年に、すでにバークによって指摘されていたことは驚きであった。しかもバークは、フランス革命がパリ共和国による農村支配であったとも指摘している。このような「都市」と農村の関係の理解は、羽仁五郎『都市の論理』などに現われた(都市は自由化したが農村に封建遺制が残ったという)フランス革命理解と大きく異なる。

ただし、バークは封建的な土地所有と、所有者である貴族らの奢侈(無駄遣い)によって富が分配されてきたといった趣旨のこともどこかで書いており、自然法によれば土地を開拓し、耕作する者こそが土地の所有者であるべきであるとは考えていない(283頁など)。

その他にも、バークは、革命フランスの司法部が立法府、執行府に対して劣後する地位に置かれたことも批判する(264頁~)。しかし、裁判官の地位が売買されたり世襲されるような旧体制下の高等法院を廃止し、司法部の権限を制約することは、民主主義を徹底して国民議会の地位を絶対視する革命権力側としては当然の措置だっただろう。

バークにとっては、(第1部で論じたように)国民議会は無能な議員(三百代言ども!)の集団であり、そのような連中が司法部に優位することは承服できなかったのだろう。バークは、主権者となった国民議会(多数者)による少数者の排除も指摘するが(250頁)、立法部の多数者(による圧政)から少数者の権利を保障することこそが司法部の役割であるという発想はない。

今日でも司法による少数者の権利の保障、行政部からの裁判官の独立の保障は重要な課題である。

国民議会による軍隊のコントロールの可能性を疑問視する意見も示唆的である(266頁~)。

バークは、議会による軍隊の支配を「将校達が三百代言共の支配に」服することであるとまでいう。そして、軍事的な才幹もない三百代言どもによって将校達の権威が貶められる状況が続けば、「やがて、誰か人気のある将軍--兵士を宥める術を知り、しかも真の統率精神を有している将軍--が出現して、万人の視線を彼の一身に集めるでしょう」(278頁)と、まるでナポレオンの出現を予言するようなことが書かれている。

ナポレオンの登場はジャコバン独裁の終わった1795年、本書出版から5年後のことである。

フランスの財政についても、革命によらなくとも旧体制下の財政改革によって可能だったことが、第2部でも繰り返されているが(287頁~)、当時の財政や租税の問題はぼくの能力を超える。いずれにせよ、財政ひっ迫に有効な対策を講じなかったフランス旧体制が革命によって崩壊した事実は変わらない。

なお、第1部では、フランス革命の国民議会、とくにその構成員の不適格性が強く批判されていたが、今日のわが国の国会にもそのまま当てはまるような指摘も少なくなかった。わが国の国会は本当に民主主義国家の国会、国民代表の団体と言えるだろうか。もしバークが今日にあれば、わが議会の現状を肯定することはないと思う。

--これで、大学1年生の頃に十分に応答できなかった(訳者である)半澤先生との対話は終わりにする。本書を読みながら、常に、半澤先生はなぜこの本を5年半の歳月をかけて翻訳されたのだろう、と考えながら読んだ。

日本の民主主義が抱える問題は、近代市民革命の初発の時点から指摘されていた課題であったこと、したがってバークの本書は日本の現状を考えるうえでも示唆に富む内容を含んでいるという読み方は、ぼくの曲解かも知れない。しかし、先生は解説の中で「時と所と読者の個性によって多様な読み方をされるのが古典というものの性格である」と書いておられる(416頁)。

先生から大学での勉強について諭された1969年から50年以上も経って、なんとも情けない結果であるが、それもぼくの個性であり、実力のなさであり、不肖の読者としておゆるしいただくしかない。

2022年2月7日 記