12月31日(日)、2023年最後の日。

今朝も午前5時すぎに、NHKラジオの「放送開始100周年」記念番組で目が覚めた。この時間になると自然に目が覚めるようになった。

ぞんざいなしゃべり方をする老人だったが、そのうち話の内容から、みのもんただと分かった。

彼も、文化放送セイ・ヤングの初期の頃に聞いたことがあった。ぼくの記憶にあるのは、彼の番組の内容ではなく、深夜放送ファンの集いか何かで、セイ・ヤングや他局のパーソナリティーが集合する中で笑っている彼の写真である。「深夜放送ファン」か何かに載ったのだろう。当時は御法川(みのりかわ)英文だったか何か、本名を名のっていた。そしてセイ・ヤングの田名網ディレクターというのは、「日本史の傾向と対策」(旺文社)でお馴染みだった田名網宏先生の息子だと落合恵子が言っていた。

みのは番組の中でいろいろ失敗があって、番組を下ろされ営業に回されたため、文化放送に自分の居場所はないと辞職したと言っていた。名古屋の水道業者の倅だと当時から聞いていたが、そこに戻ったらしい。みのの番組内の発言に抗議する人たちが四谷2丁目の文化放送に押しかけたこともあったと言っていた。あの四谷の文化放送の前で、ぼくはデビュー間もないアグネス・チャンを見かけたことがあった。

みのは同期(だったか)の久米宏をしゃべりの天才と言っていた。そういえば、久米の「土曜ワイド・ラジオ東京」(TBS)という番組もよく聞いた。土曜の朝8時ころから夕方の4時か5時までの放送だった。「東京の街、ここはどこでしょう?」というコーナーがあって、久米が現地の風景を中継し、視聴者にそれがどこかを当てさせるという趣向だった。

ある回では、朝の番組開始とともに久米が(おそらく上野駅から)東北線に乗って旅を始め、途中下車しながらその地を紹介するという企画もあった。最後の下車駅が青森の八戸で、海岸が(砂浜でなく)草地になっている海岸からの中継で番組が終わった。草浜の海岸線、一度行ってみたい。

みのは喋ることが「天職」だったと言っていたが、今朝はどこか寂しそうな喋り方だった。

2人目は浜村淳だった。彼の番組はまったく聞いたことがないので、興味もないままに聞いていたら、彼の番組に出演した忘れられないゲストとして、ソフィア・ローレン(!)とアラン・ドロンをあげていた。ビックリしたが、2人とも映画の番宣で来日した折に出演したという。

わが憧れだったソフィア・ローレンに会ったことがあるとは羨ましい限りだが、そのソフィア・ローレンにきつねうどんを食べさせる企画だったという。

彼女は胸元のVゾーンが深く切れこんだドレスだったので、隣りに座っていた彼の視線は思わずその胸元にいってしまい、しかも「彼女のバストは96センチです」と放送してしまったそうである。そうしたら、彼女が怖い顔になって「立ちなさい!」と言ったので浜村が直立不動になると、彼女は「上から見たほうがよく見えるでしょ!」と笑ったという。

ソフィア・ローレン関連のグッズはあまり持っていないが、芳賀書店の写真集のほかに、ホンダの原付自転車ロードパルの広告パンフが残っていた(冒頭の写真)。

表面には、「まず、私が乗ってみました」というソフィア・ローレンのセリフがある(本当だろうか?)。下の白いスペースに「ホンダ専門店 宮原商会 新宿区須賀町14番地」というスタンプが押してある。何と、ぼくが勤めていた出版社と同じ番地ではないか! あの頃は複数の建物に同じ番地がついていたのだ。大日本茶道学会のあたりだろうか、そんな店があったような気もするが・・・(下の写真)。

3人目は中村メイコだった。

彼女に関するぼくの記憶は、何といってもNHKラジオの夕方の番組「1丁目1番地」である。家族で夕食を食べながら聞いた。

中村が一人で3役も4役もやっていた。ぼくが子どもだったこともあるけれど、数人でやっていると思い込んでいた。「ペスよ、尾をふれ」という番組も中村メイコだっただろうか(松島トモ子だったかも)。悲しい内容の回に、聞いていた妹が号泣したため、隣りの部屋から母親が飛び出してきて、「何で妹をいじめるの!」と濡れ衣で叱られたことがあった。

中村は、徳川夢声を師匠のように語っていたが、ぼくは徳川をうまいとは思わなかった。昭和30年代当時、すでに時代遅れの感じがしていた。ぼくが一番うまいと思ったのは森繁久弥である。NHKの朗読番組で、どう聞いても女声が一人はいるだろう、加藤治子(だったか、加藤道子)と2人でやっているのだろうと思って聞いていたら、最後にアナウンサーのナレーションで「出演は森繁久弥でした」というので、一人芝居(?)だったと知ってびっくりしたことがある。

中村はマイクに向かうと仕事モードになったと言っていた。

ぼくも授業の始まりにマイクのスイッチを入れると、気持ちにもスイッチが入った。マイクのスイッチが入っていることを確認するため、フッ!とマイクに息を吹きかけていたが、ある時、授業評価の自由記載欄に「授業の最初にマイクに息をかけるな、耳障りだ!」と書き込みがあった。授業評価の意見に対してはリアクションをせよとのお達しだったので、次の授業の初めに、「マイクに息を吹きかけるなと叱られたから、今後は息を吸うことにする」と言ってマイクに向かって深呼吸をしたら、学生たちが笑った。

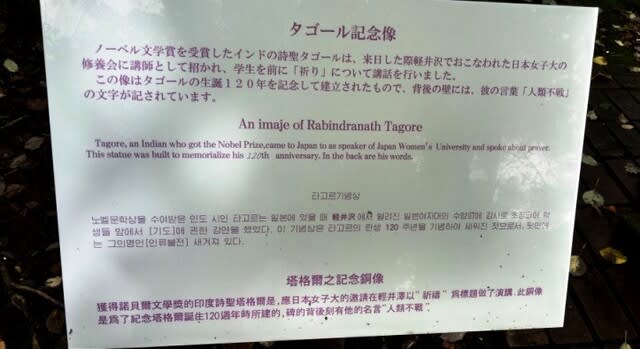

中村といえば、旦那の神津善行は神津牧場と関係があったはずである。子どもの頃、叔母のクルマで軽井沢から荒船高原、神津牧場に出かけたことがあった。川端康成の「高原」にも、神津牧場から軽井沢への旅行記が載っていた。神津牧場は明治製菓か明治乳業が所有する牧場だったらしい。

2023年12月31日 記

※2024年1月8日追記

中村メイコさんは、この録音が放送されたまさに12月31日に亡くなられたそうだ。

なお、「一丁目一番地」が彼女の一人芝居というのは間違いだった。でもあの頃そういう(彼女の一人数役という)ラジオ番組があったことは間違いない。