東京新聞夕刊の連載「映画から世界が見えるーー古今東西の名作・話題作」は、取り上げる映画がぼくの趣味とはまったく合わないものばかりで、ほとんど読んでいなかったのだが、最近は取り上げる映画の傾向がこれまでのものとはかなり変わって、ぼくにとって懐かしい作品が増えた。

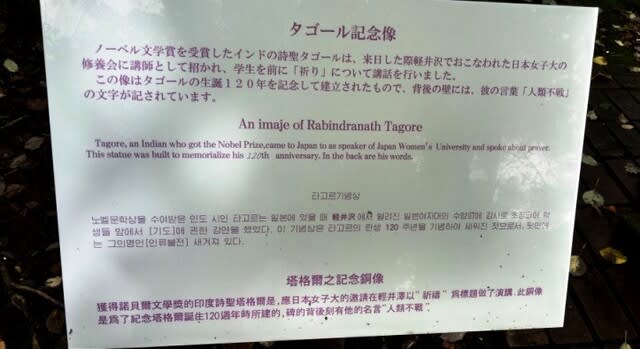

例えば、今年(2025年)3月3日付の同コーナーが取り上げた映画は「真昼の暗黒」(今井正監督、1956年)だった(上の写真)。

八海(やかい)事件をモデルにした映画である。八海事件とは、1951年に山口県で起きた老夫婦に対する強盗殺人事件で、捜査側が複数犯と見立てて6人を逮捕、起訴したが(1人はアリバイが成立したため釈放)、実際には被告のうちの1人による単独犯で、他の4被告は最終的に1968年の第3次(!)最高裁判決で無罪が確定した事件である。この最高裁無罪判決には、あの「虎に翼」の(串団子をかじってた判事のモデルといわれる)石田和外も加わっていた(裁判長は奥野健一、他に色川幸太郎の名も見える)。

映画の原作は、無罪となった4被告の弁護人を務めた正木ひろし弁護士の「裁判官」(確かカッパブックスだった)。

記事によると、この映画は、冤罪だった被告の1人を死刑、同じく冤罪だった他の3人の被告人を懲役とする広島高裁判決が出た直後の1956年3月に公開されたという。もともとプロデューサーは黒澤明監督「羅生門」のような「真相はやぶの中」といった結末を期待したそうだが、訴訟記録を読み込んだ今井正監督は冤罪を確信し、その方向で脚本が書かれ撮影されたという。当時の最高裁長官(記事には書いてないが田中耕太郎)が裁判官に対して「雑音に耳を貸すな」と訓示するなど、裁判に対する批判が注目を集めた事件でもあった。誤判をした広島高裁の裁判長が裁判外で有罪論を展開する書籍を出版して話題になったこともあった。

実は、ぼくは八海事件の訴訟記録の一部を見る機会があった。その中には、真犯人が被害者の老婆を居間の鴨居に寝間着の帯で吊り下げて自殺のように偽装した現場写真も含まれていた(目にしたときはギョッとした)。検察側は、このような偽装工作は単独犯では無理であるとして複数犯説の根拠の一つと主張したが、ぼくの当時の印象ではいかにも杜撰な偽装で、若い男なら一人でも十分に可能と思えた。実際の裁判でも、弁護側が法廷内に事件現場を再現するセットを持ち込んで、正木弁護士が1人で被害者と同じ身長体重の人形を鴨居に吊り下げる実験を再現して見せたという。

また、真犯人は犯行前に被害者宅の入り口で脱糞などしているが(強盗の中には勇気づけのため犯行の前にそのような奇行に及ぶ犯罪者があったらしい)、これはこの映画の中に出てきたのだったか。

正木弁護士ら弁護側の努力に加えて、この映画をはじめとする裁判外での支援活動の力もあずかって、最終的には真犯人以外の4人の被告は無罪判決を得ることができたが、冤罪の人間をあやうく死刑に処する誤判事件だったのである。単独犯で無期懲役に服した真犯人は、仮釈放後に(自分が虚偽の自白で事件に巻き込んでしまった)他の被告たちへの謝罪行脚を続けたという。

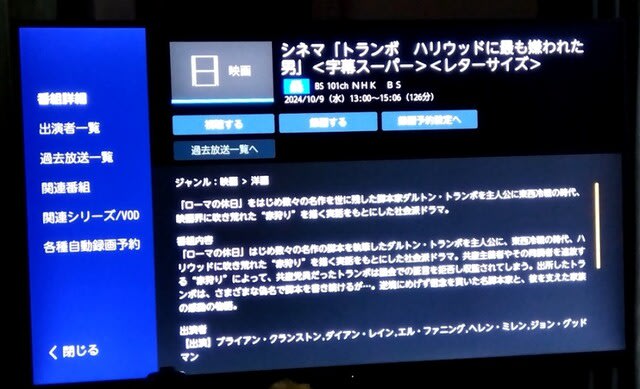

そして、2025年3月24日夕刊では、稲垣浩監督の「無法松の一生」が取り上げられた。

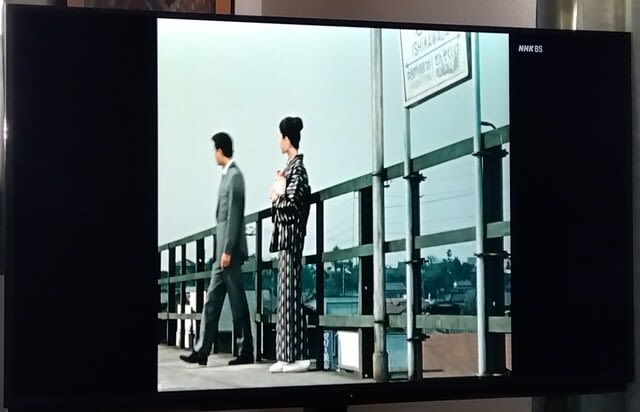

戦争中の1943年公開の阪東妻三郎主演のものと、戦後の1958年公開の三船敏郎主演のものの2作を比較紹介している。1943年版は車引き(ごとき無頼の徒が)が帝国陸軍将校の未亡人に恋慕の情を抱くとはけしからんと内務省からクレームがつき、1958年版には日清戦争勝利のちょうちん行列のシーンが軍国主義的であるとしてGHQの検閲でカットされたという(上の写真はその記事と、原作である岩下俊作「無法松の一生」(角川文庫、昭和33年=1958年ということは三船映画の公開に便乗した出版だろう)。

原作の角川文庫には検閲を批判した白井佳夫の「検閲の愚かさ 私は語り継ぐ」という記事が挟んであった(朝日新聞1993年11月2日付)。

ぼくは白井佳夫の記事と、寅さんが飲み屋で知り合った米倉斉加年の奥さん(大原麗子)に恋するという寅さん映画(題名は忘れた)で、「無法松の一生」を知った。その寅さん映画は(阪東妻三郎のほうの)「無法松の一生」を下敷きにしていると何かに書いてあった。いまだに阪妻版は見る機会がない。1958年の三船版のほうはDVDが発売されているらしいが、今回の東京新聞の記事の筆者は1943年版のほうを薦めている。どこかで見ることができるのだろうか。

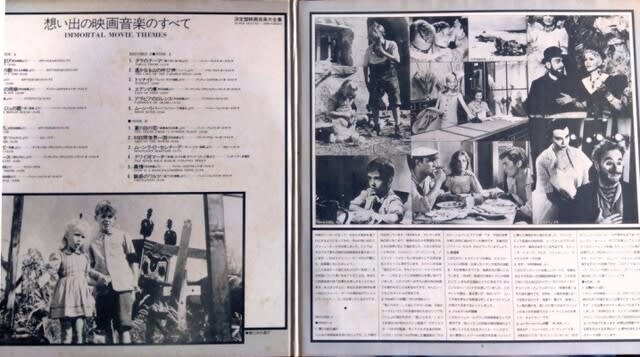

そのほかにも、最近のこのコーナーでは「禁じられた遊び」も取り上げていた。コーナーの執筆者が交代したのか、採用作品の採用基準に変更があったのか分からないが、ぼくの好みに合った映画が相次いで取り上げられることは同慶の至りである。

2025年3月29日 記