黒澤明監督の戦後第一作である“わが青春に悔なし”(東宝、1946年)を見た。これもDVDで。

2月28日が期限のタダ券をもらったのに、これはという映画が思いつかなかったので、消極的な選択である。

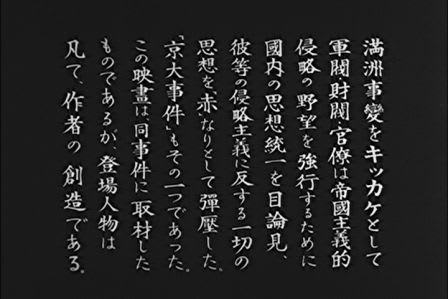

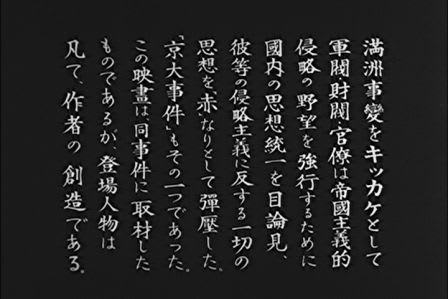

京都大学の瀧川事件をモデルにした映画であることは冒頭の字幕にも書いてある通りだが、その後の話の展開は、瀧川事件とゾルゲ事件(尾崎秀実事件)か細川嘉六事件あたりをモデルにして一つに合体させたようなストーリー。

学生時代に見たような記憶もあるが、原節子が、スパイ容疑で検挙され獄死した夫(藤田進)の実家で田んぼを耕すシーンなど、けっこう長いのに、まったく覚えがない。「認知スキーマ」の問題で記憶に残らなかったのか、それともそもそも見ていなかったのか。

ぼくは、「戦後民主主義の側に立つ学生は、刑法の勉強をするなら瀧川事件の瀧川幸辰『刑法読本』を読まなければならない」と思いこむような単純な法学部の学生だったから、大学に入学した昭和44年か翌年に、『刑法読本』(大畑書店、昭和7年刊)を古本で買って読んだ。

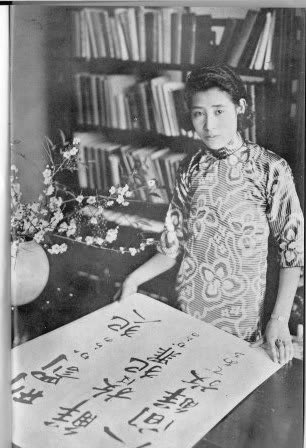

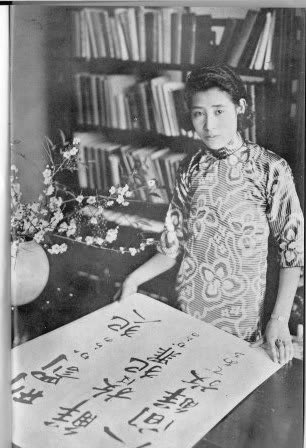

しかし、印象に残っているのは本の内容ではなくて、この本についていた口絵である。

なぜか、そこにはチャイナドレスの美人が大きな色紙を開いている姿が写っている。確かにその色紙には「刑罰からの犯人解放は犯罪からの人間解放である」と書いてあるのだが、なんでチャイナドレスの女性でなければならないのか。そもそもこの女性は誰なのか・・・。

敗戦直後には黒澤明がこんなテーマで映画を撮っていたという事実に興味を覚える。何かこのような映画を撮らなければならない事情が黒澤にはあったのだろう。戦前の黒澤映画をまったく知らないぼくには何とも言えないが、GHQの検閲を通ることは間違いない。「わが青春に悔いなし」というのも原節子(が演じた)青春に悔いなしなのか、黒澤自身の青春に悔いなしなのか。

テーマは「なんで黒澤が」という違和感が残ったが、画面や音楽の強弱などはまさに黒澤映画である。

瀧川辞任に抗議する学生たちのデモを騎馬警官が蹴散らすあたりは、晩年の“影武者”などを彷彿させる。原節子の演技も、小津安二郎に出てくる原とはまったく違う(ただし、“晩春”の原は今回の黒澤映画に近い)。

戦争が終わり、農村の婦人運動のリーダーになった原節子が支援者たちのトラックに乗り込んで農村に向かうシーンで映画は終わるが、まさに「映画の終わりが人生の始まり」である。このような女性は、その後どのような戦後史を歩んだのだろうか。

戦争中は「スパイの妻」として原の一家を虐待していた農民の妻たちが、戦争が終われば媚びたような笑顔で原に挨拶する表情も印象的である。

この映画では、瀧川の弟子でありながら、運動から脱落して検事になる学生が出てくる。母子家庭の出身で、田舎で一人ぐらしをする母親のことを考えて脱落していくのだが、最近騒がれている京大入試カンニング事件の容疑者を思いつつ見てしまった。

容疑者の自白通りの方法でカンニングが行われていたのだとしたら、こんなカンニングを見逃した京大の試験監督官の監督にも問題があると思う。ちゃんと試験官が教室内を巡回していたら、あんなカンニングは絶対にできないはずである。きちんと巡回していたら、あの受験生があのような「犯罪」を犯すことは未然に防げたはずである。杜撰な試験監督が一人の受験生を「犯罪者」にしてしまったとも言える。「犯罪からの人間解放」以前の話である。

試験の公平、真面目な受験生のために、カンニングをした受験生は当然制裁を受けるべきである。しかし、それを見逃した当該教室の担当者も処分されなければ不公平であろう。

2011/3/6 記