本間長世・亀井俊介編『アメリカの大衆文化』(研究社、1975年)を読んだ。

これまた、断捨離前のお別れ読書。

武市好古「トータル・エンターティンメントの夢」、日向あき子「アメリカン・グラフィック」、三井徹「新しいポピュラー・ソング」、後藤和彦「テレビの大衆文化」、白石かずこ「ソウル文化の来し方、ゆくえ」、木島始「地下の泉 フォークロア」、平野敬一「子供の世界」、小野耕世「イノセントであることの暴力」、R・リッシ―「ハードコア大衆文化の世界」などに、本間の「序論」と亀井の「ジープに乗って山こえて」と題する結びがついている。

買った当初は、常盤新平「変わりゆく雑誌--マス・マガジンの崩壊と読者の変質」、J・M・ライリー「頭脳紳士からタフ・ガイへ」、中田耕治「性革命とポーノグラフィ--性意識の変化と表現」だけを読んだらしく、所々に傍線が引いてあった。

懐かしい著者の名前が続くが、今回は武市、日向、後藤、常盤(再読)、ライリー(〃)、平野を読んで、お別れすることにした。

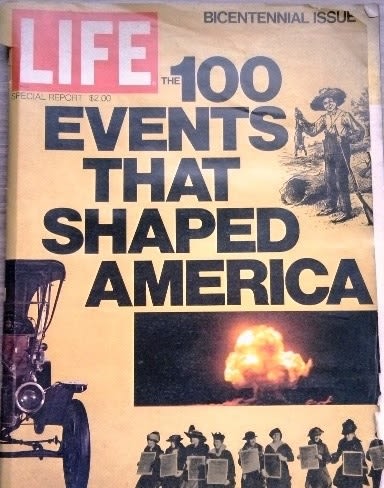

常盤は、「サタデー・イブニング・ポスト」「ライフ」など最盛期には500万部の売り上げを誇った雑誌が相次いで廃刊に追い込まれた事情を、創刊時にまで遡って紹介する。煙草の発がん性を告発したのが「リーダーズ・ダイジェスト」であり、レイチェル・カーソンの「沈黙の春」を連載して環境問題に目を向けさせた嚆矢が「ニューヨーカー」だったことなど(124頁)、知らなかったか忘れていた。サリンジャーの初期の短編を掲載した「サタデー・イブニング・ポスト」が新聞ではなく、毎週木曜日に配達される雑誌だったことも知らなかった。

「タイム」はべトナム戦争を支持したことで斜陽化し、べトナム戦争反対の対場を明確にし、記者の署名入り記事などニュージャーナリズムの手法を取り入れた「ニューズ・ウィーク」に負けてしまう(といってもライフ400万部、ニューズ240万部だという!)。両誌とも定期購読者に対する格安販売にもかかわらず部数は減少しつづけたという(下の写真は1975年発行の「ライフ」誌のアメリカ独立200年記念号の表紙。それこそ定期購読者へのサービスとして配布された特別エディションだった。「ライフ」や「ニューズ・ウィーク」の定期購読を申し込むと特典として特製「時事英語辞典」などが貰えたが、どこかに失くしてしまった。)

本間は、「ハイ・カルチャー」に対する「ポピュラー・カルチャー」のアメリカにおける生成、発展をたどり、背景としてマス・メディアの発達、公立学校の普及、都市間鉄道の開通をあげ、1920年代に「ポピュラー・カルチャーすなわちアメリカ文化」が認められるようになったが、その中心は映画であったという(8頁)。

武市は、アメリカ大衆芸術(エンタテインメント)のコアは “spontaneity”(スポンタニティ),素人俳優の自然さ、のびのびした、素材としての魅力、計算以前の魅力こそ、大衆演劇や映画製作者と観客を繋ぐルール、「人間性(ヒューマニティ)」であるという(21~2頁)。プロのエンターテイナーは「偉大なる素人」であるが、「日常生活の玄人」でなければならなないとして、テネシー・ウィリアムズやサローヤンの戯曲を例に挙げる(23頁~)。エンターテイナーの語りかけによる観客との一体化というのが、最近のわが国テレビ漫才(コント)界には欠けているように思う。

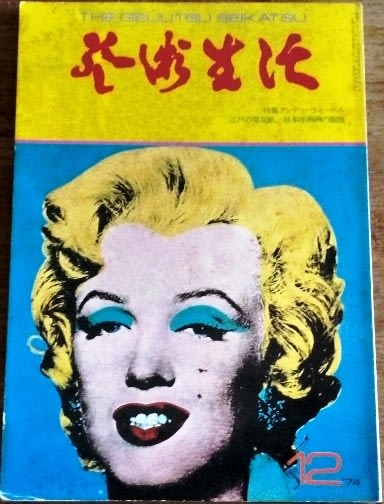

ボードビルの伝統が映画界に影響を与えジョン・フォード、ヒチコック、ビリー・ワイルダーの映画には、ボードビルの「笑い」の演出がみごとに発揮されている。フェアバンクス、バレンティノに始まり(1975年の刊行当時の)スティーブ・マックィーンに至るスターたちはいずれも「偉大な素人としての魅力」をもっており、ジェームス・ディーン、マリリン・モンロー以降は美男美女というよりは個性的なキャラクターをもつスターが登場する(30頁~)。

ブロードウェーのミュージカルは「ロングラン」が主流で、(当時)20年以上上演されているものが3本もあり、上演回数6000回を超える作品(「ファンタスティックス」)もある一方で、カポーティ「ティファニーで朝食を」(劇場版)のように、納得のいく作品が完成しなかったために開演当日に中止になったものもある。1975年当時のエンターテインメントを象徴するのは、ラスベガスのMGMグランド・ホテルの「トータル・エンターテインメント」で、ショウとレジャーと宿泊がセットになったエンターテインメントが提供され、訪れる人たちには日常性から解放されて “nameless、aimless、timeless” の時間をエンターテイン(享受)した(38頁~)。わがディズニー・ランドのようなものか。

日向は、ノーマン・ロックウェルが描いたノスタルジックな、1970年代のアメリカ人の多くが郷愁を誘われるようなアメリカの原風景から、アンディ・ウォーホールに至るアメリカ絵画の変遷をたどる。

上の写真は、『アメリカン・ノスタルジア--ノーマン・ロックウェルの世界』N・ロックウェル絵、T・S・ブッヒュナー文、東野芳明訳、パルコ出版局、1975年の表紙。1978年11月10日付東京新聞に載ったロックウェルの死亡記事が挟んであった。

下の写真は、アンディ・ウォーホールが描くモンローを表紙に飾った「芸術生活」1974年12月号「特集アンディ・ウォーホル」の表紙。同誌には日向の論稿も載っていた。

後藤は、公共放送(BBC)中心のイギリスのテレビのほうが、商業主義のアメリカのテレビよりも性描写に寛容で、性描写のシーンも多いという。なぜなら、アメリカのテレビ局は広告主(スポンサー)の顔色をうかがって製作しなければならないからである。テレビ番組はコマーシャルの付属物のようなものであるとまで言っている(111頁)。わが国のテレビ界で、不倫を報道されたタレントが(番組だけでなくCMも含めて)テレビ画面から消えてしまうのと同じだろう。

白石は、(メキシコ・オリンピック時の黒手袋事件など)「ブラック・パワー」や「ブラック・イズ・ビューティフル」の運動から、ブルース、R&B、ジャズなどの音楽や(途中でプレスリー、ビートルズのロックンロールが挟まる)、シドニー・ポワチエ以降の映画を回顧する。ぼくが持っている唯一のジャズ・レコードのマル・ウォルドロンのアメリカ・ソウル史における位置を知ることができた(192頁)。白石にとっては、歌手、演奏家、俳優だけでなく、黒人解放運動家、アスリートも「ソウル」なのだった。

中田は、大衆文化論というよりはポルノグラフィー論。

平野は、カナダで日系人の子どもとして育った著者が体験したアメリカ西海岸のコミックを回顧する。昭和30年代に日本で少年時代を過ごしたぼくには、まったくの別世界の話だった。風船ガムの包み紙のアメリカ漫画くらいしか思い浮かばない。

残った小野耕世、、リッシ―、亀井俊介はいずれ改めて。

2023年1月31日 記