軽井沢図書館で借りてきた「炎の人 ゴッホ」を見た。

ビンセント・ミネリ監督、1956年(!)原題“Lust of Life”。

これも、貸出し中が多い中で、残っていたDVDのなかから消去法で選んだもの。

大した期待もなく、時間つぶしのつもりだったのだが、これが意外と良かった。122分の作品だが、一気に見てしまった。

ゴッホはぼくが好きな画家のひとり(筆頭かも)である。

ゴッホの生涯を、弟テオとの交流を中心に、時系列に沿ってたどったストーリー。

ゴッホが教会牧師を父として生まれ、伝道師の試験に落とされて、炭鉱町の牧師として炭鉱夫たちに交じって貧困の生活を送るところから人生を始めたことなどは知らなかった。

ゴーガンとの喧嘩の中で、ゴッホはミレーを高く評価していたが、言われてみれば、初期の馬鈴薯を食う農家の人たちの絵などは、ミレーである。

画家となってからは、実際その時にゴッホが描いた絵の実物のカットが挿入される。

郵便配達人、精神科医、入り浸った酒場のビリヤード台、自室の寝台、麦畑、跳ね橋、夜のカフェテラス、耳を切った自画像など・・・。郵便配達人などは俳優も似た人物が選ばれている。

エンド・ロールで、延々と絵画を提供した美術館その他への謝辞が続いていた。

テオの支援を受け、画家として、パリ、アルル、サン・レミなどを転々としながら絵を描きつづけるのだが、画商や評論家からは評価されず、幻覚症状にも悩まされ、友人ゴーガンを殺そうとして果たせず、結局は自分の耳を切り落とす。夜の12時頃に見ていたのだが、このシーンは怖かった。

そして最後は拳銃自殺を図り、テオに看取られて死んでゆく。

ゴッホの生涯は、なんとなく知っていたので、映画の展開も無理なくついて行けた。どこでゴッホの生涯などを知っていたのだろうと思って、はたと気づいた。

中学生のころ、ぼくは毎月1冊ずつ配本される美術全集を買ってもらっていたのだった。しかもその本は軽井沢にもってきていた。

座右宝刊行会(この名前が奇妙だったので印象に残っている)の「世界の美術」で、ゴッホは第19巻(ただし配本は第2回配本、人気があったのだろう)。1963年1月発行、発売は河出書房。ちなみに第1回配本は予想通りルノワールだった。

この本の巻末にゴッホの年譜がついていて、昨夜みた映画より詳しい生涯を知ることができた。

耳切り事件の後、ゴッホはアルル市民の告発によって精神病院に収容されたこと、ゴッホは自殺の時にまだ37歳だったこと、彼の自殺から何と半年後にテオも亡くなっていたことなど・・・。

ゴッホの才能を当時ただ一人見抜いていたテオも天才である。

何で当時ゴッホの絵が評価されなかったのか、ぼくには分からない。当時の評論家のゴッホ評を読んでみたいものである。

ぼくは、ゴーガンやセザンヌよりゴッホのほうが100倍好きである。

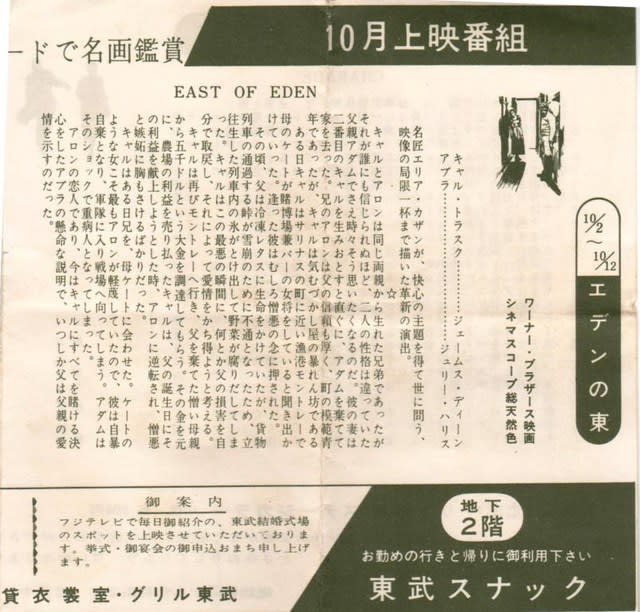

映画に戻ると、ゴッホ役を演じるのが、カーク・ダグラスである。

ぼくが初めてカーク・ダグラスの名を知ったのは、ロック・ハドソンだったかバート・ランカスターだったかと共演した西部劇のスチール写真を「映画の友」か「スクリーン」で見たときだった。なぜか、はっきり覚えている。

カーク・ダグラスにはゴッホは無理ではなかったか。たしかに短く刈り上げた髪と頬髯は、あのゴッホの自画像に似てはいる。しかし、酒場のシーンや、ゴーガンとの喧嘩のシーンなどは西部劇調に見えてしまった。

ゴーガン役のアンソニー・クインがこの作品でアカデミー助演男優賞を受賞し、カーク・ダグラスはゴールデングローブ男優賞にとどまっている。アンソニー・クインがそれほど良かったとも思えなかったが・・・。

1956年製作だから、ぼくが小学校に入学した年の映画である。今から60年以上前である。

2019年8月19日 記

追記(2019/8/25)

その後調べたら、カーク・ダグラスがロック・ハドソンと共演した映画は「ガン・ファイター」(1961年)、バート・ランカスターと共演したのが「OK牧場の決闘」(1957年)だった。

どちらも公開当時の写真だとしたら、ぼくは子ども過ぎて「スクリーン」など見たはずもない(7歳か11歳である)。バート・ランカスターとは私生活でも親しかったらしいので、何かの折の2ショットを記憶しているのだろう。

バート・ランカスターは、ただの西部劇俳優だと思っていたが、どうしてどうしてひとかどの大人物だったようだ。

貧しい家に育ち、バスケットの奨学金を得てニューヨーク大学に入学するが、授業がつまらなくて2年で退学し、サーカスなどで働いたのちにハリウッド俳優になったという。俳優業だけでなく、興業や映画製作も手掛け、晩年は性格俳優として「家族の肖像」にも出ていたらしい。

いつか「家族の肖像」を見てみよう。