おはようございます。

大谷選手のホームランが出ると、その日のスポーツニュースを梯子して、何度も豪快ホームランを見る。そして、翌朝の新聞でもう一度、楽しみたいのだが、朝日はそっけない。”大谷10号到達”の活字を大リーグチームの成績表の前にぽつんと置いているだけで解説記事もない。ただの”到達”ではないだろう、ホームランダービーのトップに躍り出た重要な本塁打だ。それをこんな扱いに。 あきれて、もう開いた口がふさがらない。と、一言文句を言って、本題に入りましょう。

あきれて、もう開いた口がふさがらない。と、一言文句を言って、本題に入りましょう。

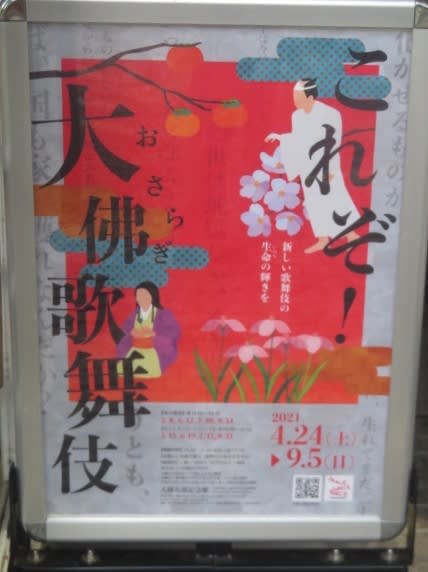

先日、港の見える丘公園の薔薇を見物したとき、久しぶりに大佛次郎記念館に入った。企画展で”これぞ!大佛歌舞伎”が開催されていたので。大佛次郎が歌舞伎?と首をかしげたが、入館してみて納得。ぼくも大佛歌舞伎のいくつかを見ていたのだが、脚本家まで覚えていなかっただけ。なんと大佛は、1951年の”おぼろ駕籠”に始まり、1971年の”戦国の人々”まで新作歌舞伎を19作もつくっておられたのだ。

写真撮影は部分撮影は禁止ということで、全体写真を入れて、記録しておきたい。

主要な作品には舞台写真や脚本、舞台美術、ポスターなどやエピソードが紹介されている。

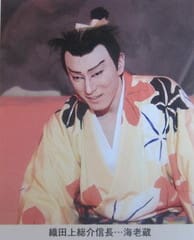

大佛次郎は、戦後、”花の海老様”として空前のブームを巻き起こした九代目市川海老蔵(十一代目市川團十郎、1809-1965)を贔屓にし、海老蔵あてに、多くの脚本を書いた。作品の多くは海老蔵の当たり役となり、現在でも、「若き日の信長」(1952)をはじめ、「江戸の夕映」(1953)、「たぬき」(1953)といった作品は繰り返し上演されている。

ぼくもこのうち、「若き日の信長」と「江戸の夕映」をそれぞれ、歌舞伎座と新橋演舞場で見ている。両演目とも九代目海老蔵の孫になる十一代海老蔵が出演し、”夕映え”では、今は亡き十二代團十郎とも共演している。そのときのブログ記事をもとに大佛次郎歌舞伎を思い出してみよう。

若き日の信長(2015年12月、歌舞伎座)

十一世市川團十郎五十年祭と銘打たれ、故人にゆかりの深い演目が昼夜に配されているとのことで、”若き日の信長”も十一世の初演だそうである。それは昭和27年のことで、大佛次郎が十一世のために書き下ろしたものだそうだ。なるべく史実に沿って、若き日の信長の孤独と苦悩、そして、それを乗り越えていく姿を描いたもので、心理描写に主眼がおかれている。この役は、十二世團十郎、そして今回の海老蔵と受け継がれている。

十一世市川團十郎の、”若き日の信長”。

江戸の夕映(2011年7月、新橋演舞場)

海老蔵が新橋演舞場で久しぶりに復帰しているというので、出掛けた。・・最後の演目は団十郎、海老蔵、親子共演。大仏次郎作の世話物”江戸の夕映え”。薩長の官軍に幕府が敗れ、江戸が東京になった時代。海老蔵(旗本の小六)は最後まで抵抗し、軍船で函館に向う。一方、団十郎(旗本の大吉)は時代の流れに合わせた生き方をする。海老蔵を慕うお登勢(壱太郎)がうつくしい。市中でいばりちらす新政府の役人。田舎者めがなんだと、ばかにする庶民や誇りを捨てない元武士たち。薩摩出身のひげだるまが、お登勢をよこせと強要する。娘には許嫁がある、と頑としてはねつける父親の元旗本。そして、最終場面、蕎麦屋で酒を飲んでる海老蔵。戦いに敗れ、死にもせず帰ってきた自分を責める。そこへ偶然、団十郎が入ってくる。おれは道楽者だが、清い、純粋な心をもつ者には自然と頭が下がる。お登勢はそういう女だ、おまえの帰るのをひたすら待っていたのだぞ、としぶる海老蔵を諭す。そこへ、小僧の連絡を受け、駆けつけたお登勢。見つめ合うふたり。気をきかせて、外に出る団十郎夫妻。”あら夕焼けが”。その夕映えが蕎麦屋の中にまで入ってきて、幕は降りる。胸の熱くなるラストシーンだ。

上の写真は13年2月3日に團十郎が亡くなったことを報じる朝日新聞の記事中の写真。海老蔵が復帰したときの親子共演の”江戸の夕映え”を選んでいる。ジーンとくるとてもいい写真だ。

ビデオ室で中村芝翫が大佛次郎の思い出を語っていた。鎌倉の先生のお宅には子供の頃、母と一緒に何度も訪ねたとのこと。かわいがってもらったらしい。猫もいっぱ居てと。帰りには紅白の梅花はんぺん(井上かまぼこのかな)を買ってもらって電車の中で食べるのが楽しみだったと。大佛歌舞伎らしくない喜劇の「たぬき」を一度、演じてみたい、と語っていた。ぼくも是非、見て見たい。

戸板康二は、大佛次郎歌舞伎を、今までの史劇にはない清らかな丈高き調べをもった新作歌舞伎と評した。

薔薇見物に来たのだが、思いがけず、面白い展覧会に出会い、得した気持ちになった。

大佛次郎記念館の内と外。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!