おはようございます。

横浜のそごう美術館で近代日本洋画の名作選展が開催されている。これら名作はすべてひろしま美術館コレクションというからびっくり。ぼくは旅先の美術館によく立ち寄るが、そのコレクションに驚くことがよくある。たとえば山形美術館の常設展示はほんとに素晴らしかった。ひろしま美術館もこれに匹敵すると思う。今回は近代日本洋画部門だけだが、ホームページを訪ねてみると、それ以外にも、印象派を中心としたフランス近代絵画や近代日本画なども所蔵しているのだ。これらを常設展示しているというのだからすごい。是非、一度、コロナ禍が去った頃に、安芸の宮島観光でも兼ねながら訪ねてみたい。

まずは、横浜で下見(笑)。黒田清輝、浅井忠、岡田三郎助、藤島武二、青木繁、岸田劉生、梅原龍三郎、岡鹿之助、小磯良平、熊谷守一、鴨居玲、佐伯祐三という錚々たる西洋画家の作品が並ぶ。明治時代の巨匠、黒田清輝を出発点に、それ以降の大正、昭和への歩みをほぼ俯瞰できるコレクションである。本展では写真撮影が出来ないので、ちらしの写真や公式サイトの説明などを記録しておきたい。

明治維新という劇的な時代の変革により大きく芽吹いていった、明治初期洋画は、イタリア人フォンタネージが工部美術学校で教鞭をとり、浅井忠や小山正太郎らの洋画家を育てました。一方明治20年以降新しい時代にふさわしい新しい絵画世界をつくり出す模索をはじめて、そこに登場するのがフランスで10年の留学生活を過ごしたラファエル・コランの弟子黒田清輝です(公式サイト)。

本章では、浅井忠、小山正太郎、フォンタネージの妻ラグーザ玉から黒田清輝、藤島武二、岡田三郎助、青木繁など明治初期洋画の主要作家の作品が並ぶ。

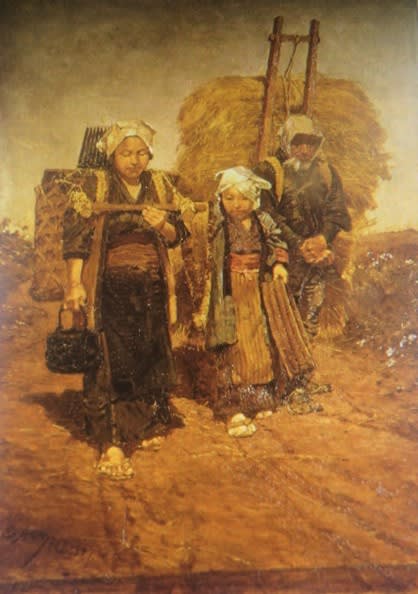

浅井忠 農夫帰路 31歳の作。

黒田清輝 白き着物を着せる西洋婦人 女性の顔や衣装に降り注ぐ陽光

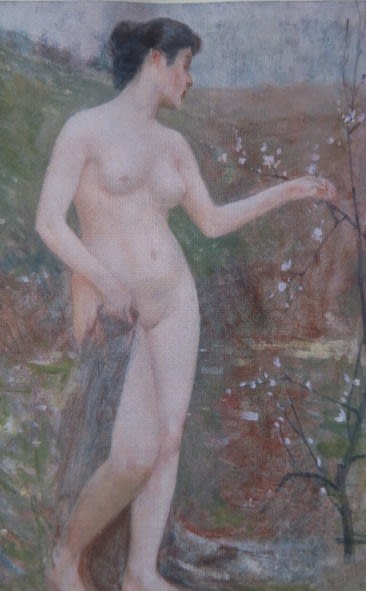

藤島武二 桃花裸婦 桃の木に花が咲き、その枝を手に持つ裸婦の立ち姿。清輝風の裸体画。

岡田三郎助 積雪 フランスの風景だが、画家が想像した夢の世界のよう。すばらしい雪景色。

青木繁 ゆく春 妻、福田たねとの合作

鹿子木 孟郎(かのこぎ たけしろう) 月 どこに月?うさぎさんがいるけど。

大正期はこの流れを受け、さらに自由な雰囲気が社会にあふれ大正デモクラシーを支えていたのは個人の自由と自我の確立でした。こうした傾向はヨーロッパから帰国した画家が中心になり”白樺”に代表される主張と、文展の権威に反する印象派や後期印象派に影響を受け自己表現を追求した岸田劉生の草土社、梅原龍三郎が中心となる国画会など個性的写実の傾向を深めていきました。(公式サイト)

岸田劉生 支那服を着た妹照子像 麗子像を描き始めた頃の作品。意志をもった眼差し。

梅原龍三郎 裸婦 アンチ・清輝風裸体(笑)

昭和期に入ると独自の日本的油絵の方向が一層強まるとともに複雑化した洋画の系列のなか安井曾太郎など理知的な画面構成と写実性を追求する作家、独自の存在感をもつ須田国太郎、小出楢重、中川一政らが輩出していきます。一方この頃の急速な都市化と関東大震災の後の近代的ビルの出現による生活スタイルの変化は、ヨーロッパの美術運動が若い作家の心をとらえ新興美術運動が生まれパリの街を描いた佐伯祐三や荻須高徳、独特の女性像の小磯良平と林武、宮本三郎、人物像の鴨居玲らの作品が並ぶ(公式サイト)。

安井曾太郎 画室 家族を画室に招いた図。そのとき、モデルさんが居たかどうかは不明(笑)。安井曾太郎の傑作に一つ。

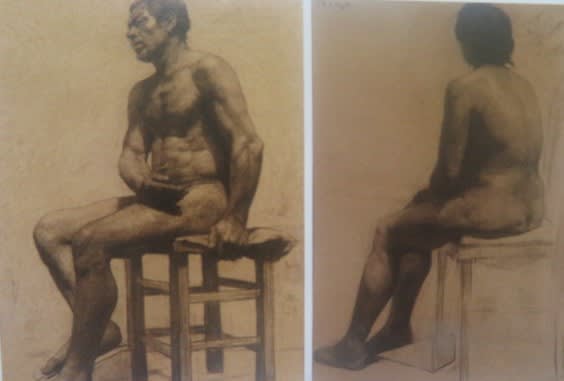

安井曾太郎コーナーで人物デッサンが並ぶ。当時、珍しかった裸体画デッサンを学び、描写力を身につけたという。

小出楢重 地球儀のある静物 ガラス絵を制作するための道具や愛用したガラス器や地球儀が描かれている。

古賀春江 風景 福岡の街並みを柔らかな水彩画で描く。おとぎの国のよう。古賀というとシュルレアリスムだが、こういう絵も描いた。川端康成の好きな画家。

前田寛治 赤い帽子

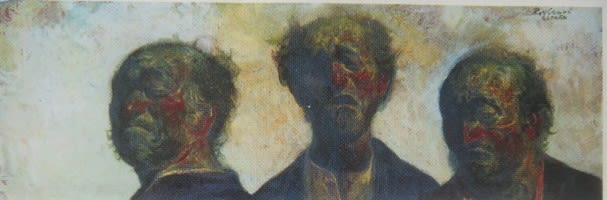

鴨居玲 私の村の酔っぱらい(三上戸)スペインに暮らした中で老人や酔っ払いなど弱い立場の人間を描いた。 美術記者でもあった

司馬遼太郎の好きな画家の一人。

鴨居玲 白い人 こういう絵も描く。

海老原喜之助 群島(枯木)海老原ブルーで知られる画家。海老原はパリでも活躍し、藤田嗣治とも親交がある。鹿児島出身で晩年は熊本で研究所(エビ研)を設立し、熊本では知らぬ人はいない画家だと家内が言っていた。神田日勝も影響を受けた。

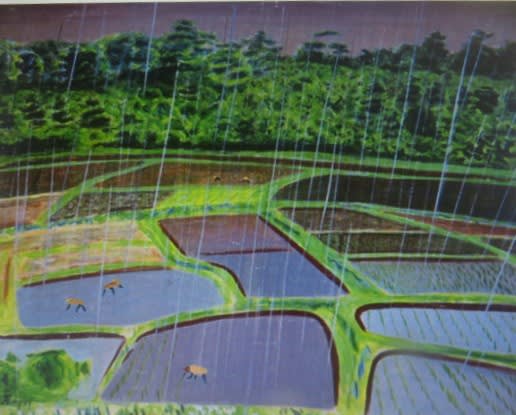

児島善三郎 田植え モチーフが簡略化され、雨が浮世絵のように描かれている。

とても楽しい展覧会だった。

公益財団法人ひろしま美術館は、広島銀行の創業100周年を機に「愛とやすらぎ」をテーマに設立されたとのこと。一枚の絵が人々の心を癒すと信じ、戦争で傷ついた人々のやすらぎの場になればとの思いから、広島中央公園の一角に1978年開館した。是非、一度、訪ねたい。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で。