春のある日、ミモロは、自転車で「左京区役所」そばにある「京都工芸繊維大学」に出かけました。

「広いキャンパス~キョロキョロ・・・え~と、どこで展示やってるんだろ?」

ミモロが目指すのは、「美術工芸資料館」です。

そもそも、「京都工芸繊維大学」は、明治35年(1902)に創設された「京都高等工芸学校」をその前身にしています。創設当時の教授陣には、浅井忠や武田五一などが名を連ね、ヨーロッパにおける新しいデザインを学ぶと共に、本格的なデザイン教育が開始された学校です。

創設当時から、ヨーロッパや国内において、収集された教材資料も多く、昭和55年に設立された教育研究施設である「美術工芸資料館」には、絵画、ポスター、彫刻、染織資料、建築図面、考古品など多岐にわたった収蔵品が約16000点あり、それらは、いろいろなテーマで展示公開されています。

あちこちキャンパスの中を歩きまわり、学生さんに尋ねて、やっと目的地に到着できました。

現在、ここでは、5月11日まで、「建築家 宮脇檀のドローイング展」が行われています。

資料館の2階の展示スペースに向かいます。「入館無料だって~」

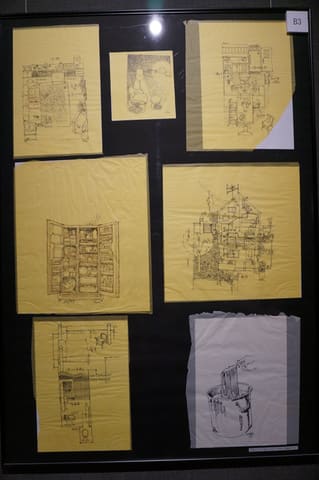

会場内には、さまざまな図面、建築のパースやスケッチなどが展示されています。

建築家、宮脇檀氏は、1936年名古屋に生まれ、東京芸術大学で建築を学び、東京大学大学院修士課程を修了。建築家として、さまざまな賞を受賞し、1998年に62歳で亡くなっています。エッセイストとしても知られ、美食家、椅子コレクターなど幅広いことに興味を抱くダンディーな人としても多くの人を魅了しました。

子供のころから、絵を描くのが大好きだったという宮脇檀氏。絵の上手さにも定評があり、コンピューターで図面やパースを描く時代にあって、その手で描かれたものには、温もりや生き生きとした情景が浮かびあがっています。

なんでも目の前のものをスケッチしていたという宮脇氏。それは画家であった父親の姿が大きく影響していると語っています。いつも何かしら手が動いていた・・・スケッチすることで、対象物を観察し、それを表現できます。

「スマホで簡単に写真を撮るのと、スケッチって、対象物への取り組みや見方が違うね~」とミモロ。

瞬間をとらえる写真・・・でも、本当にそのものをじっくり見ているのか・・・そんな疑問が浮かびます。

「もっとお絵かきしよう~。手を動かすことって、大事なんだね~」と、この展示を見て思うミモロです。

「手を動かすと、脳への刺激になって、いいんだって~」と、どこかで聞いた話も…。

コンピューターの発達、さらにAIなど、人間が以前行ってきたことを、早く正確に仕上げることができる時代。でも、キーボードやマウスを動かすだけでは、なにか足りない気がします。もっと別の刺激が、人間に必要なのでは…。そんなことを改めて感じさせる展示です。

館内には、古い大きなラジオが展示されていました。「これラジオなの?デカイ~家具みたい~」とミモロ。

これは詩人の谷川俊太郎氏が40年来収集し、所蔵していたもので、2010年に、この資料館に、ラジオ190台と関連資料などが寄贈されました。今のラジオにはない、デザイン。科学と芸術が融合し始めた、近代のプロダクトデザインとして貴重な資料なのです。

「あ、比叡山が見える~」館内の窓からは、比叡山が正面に。

「もっと絵の練習しよう~」と、展示を見たミモロ。

手を動かすことの大切さ、そしてすばらしさを感じさせる展示でした。

*「京都工芸繊維大学 美術工芸資料館」の詳しい情報はホームページで

ブログを見たら 金魚をクリックしてね ミモロより

人気ブログランキング

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro@piano.ocn.ne.jpまで

ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら

「こんにちは~。もっと早く来たかったんだけど~」とミモロ。

「こんにちは~。もっと早く来たかったんだけど~」とミモロ。

「似合う?」

「似合う?」

「おいしそうなものがある~」

「おいしそうなものがある~」

「ここ三味線が目印の長唄の間だよ~」

「ここ三味線が目印の長唄の間だよ~」

「わ~咲いてる~」

「わ~咲いてる~」

「これでいいの?」「はい、大丈夫ですよ。ではもう1回同じことをやってください」

「これでいいの?」「はい、大丈夫ですよ。ではもう1回同じことをやってください」 「ヨイショ」

「ヨイショ」 「穴空いてないかな~」とちょっと心配そうに見つめるミモロ。

「穴空いてないかな~」とちょっと心配そうに見つめるミモロ。

「どの色にしようかな~」

「どの色にしようかな~」

「わ~うれしい、ミモロのはがきだ~。すてき~使うのもったいない~」というと、自分の大切なものを入れる引き出しにしまったミモロでした。

「わ~うれしい、ミモロのはがきだ~。すてき~使うのもったいない~」というと、自分の大切なものを入れる引き出しにしまったミモロでした。

「へ~これが1年で3mも育つの。すご~い」と楮の木を見て感心するミモロ。

「へ~これが1年で3mも育つの。すご~い」と楮の木を見て感心するミモロ。

試しに動かしてくださいました。中に何も入っていないので、音はものすごく、ガタンガタン。思わずミモロも飛びのく大きな音。

試しに動かしてくださいました。中に何も入っていないので、音はものすごく、ガタンガタン。思わずミモロも飛びのく大きな音。 「ここから出てくるんだって」

「ここから出てくるんだって」

美術の勉強をしていたそうで、黒谷和紙の温かみに魅了されたのだとか。

美術の勉強をしていたそうで、黒谷和紙の温かみに魅了されたのだとか。