百花繚乱・フラワーフェスタ ~馬見丘陵公園 ②

8回目となる馬見フラワーフェスタ。

花の祭典と呼ぶに相応しく、広大な公園をところ狭しと秋の花々が溢れるように咲き乱れている。

百花繚乱・フラワーフェスタ ~馬見丘陵公園 ②

8回目となる馬見フラワーフェスタ。

花の祭典と呼ぶに相応しく、広大な公園をところ狭しと秋の花々が溢れるように咲き乱れている。

ダリアの咲くころ ~馬見丘陵公園 ①

馬見丘陵公園では秋の日差しを一杯浴びて、ダリアが咲き誇っている。

豪華絢爛たる色彩と花びらが織り成すダリアの世界はまるで、小宇宙のようだ。

奈良県はダリアの球根生産が日本一ということもあって、すっかり、ダリアの名所になった感がある。

コスモスの咲くころ ~「とよのコスモスの里」

大阪府豊能郡豊能町、箕面とどろみから亀岡を結ぶ国道423号線の中間あたりの山あいに「とよのコスモス園」がひっそりと佇む。

地域の花の愛好家が手作りで作ったコスモス園ということで、規模は小さいが、ほっこりとできるスポットだ。

彼岸花の咲くころ ~琵琶湖畔・桂浜園地

琵琶湖畔・湖西というより、湖北に近い高島市今津町の桂浜園地では、9月も後半ともなると、彼岸花が真紅の絨毯のように湖岸を埋め尽くす。

彼岸花を撮る時、いつも背景に悩むものだが、青く澄んだ湖とのマッチングも、なかなか、幻想的で趣がある。

竹生島の背後に伊吹山の勇姿が見えた。

先日の台風の生々しい傷跡がここにも、あった。

“赤そばの里”がピンクに染まる頃

信州伊那高原では赤い花の咲くそばを標高900m、約4.2haの広大な畑で栽培している。

9月中から10月初めにかけて、あたりはピンクの絨毯のようになる。

日本のそばの花は白色だが、そばの原産地の雲南省からヒマラヤにかけては、ピンクや赤色のそばがある。

その種を持ち帰り、品種改良を重ねて、高嶺ルビーという品種を作ったそうな。

もっぱら、鑑賞用だが、こちらでは食することもできるそうだ。

いったい、どんな味なのだろう。

中央アルプスの麓に位置するが、南アルプスの眺望も素晴らしい。

![]()

![]()

人気ブログランキングへ

ホテイアオイの咲くころ ~橿原市本薬師寺跡

もう、10数年以上前からだろうか、毎年のように、この時期この地を訪れるようになった。

畝傍山と大和青垣を背景に40万株といわれるホテイアオイの大群落が広がる。

何度、訪れても、薄紫の絨毯を目にするたび、「ほおっ!」と感嘆する。

最近は訪れる人もずいぶん、増えたように思うが、以前のように静かに鑑賞したいものだ。

深まる秋の風景2 ~長居植物園

秋は更に深まり、ステージは晩秋に移る。

秋の夕暮れを釣瓶落としというが、この時期になると、一年そのものが、釣瓶落としのように年末に向かっていくように思う。

秋風のバラード/ONJ

秋風のバラード/ONJ

藤原京のコスモス ~過ぎ逝く秋

この頃になると、やっぱり、コスモスを見に行きたくなるのは、春に桜を見たくなるのと、ほぼ同じ習慣である。

どこに行くか悩んだ末に、いつものように藤原京に出かけるのも私にとっては定番となった。

この地がかつて都だった頃、水はけの悪さが災いして、ついには屎尿の溜り場と化し、廃都にせざるを得なかったとは裏の古代史である。

その立地がコスモスには適地とは皮肉なものである。

風になびく一面のコスモス。

秋桜と名付けた人の感性に感服する。

大和三山に囲まれた藤原京。畝傍山がコスモスから、ポコンと顔を覗かせていた。

こちらは耳成山。

今年もあっという間に過ぎようとしている。

「そんな気がした」クリック

https://youtu.be/r-Tl9ahlzVE

https://youtu.be/r-Tl9ahlzVE

ダリアな日々 『Dahlia 』

Dahlia(ダリア)は、18世紀のスウェーデンの植物学者の「Dahl ダールさん」の名前にちなむという。

メキシコ原産で、メキシコの国花で以前からメキシコ高原地帯に自生していた。

18世紀にそのタネがメキシコからスペインに送られ、それをダールさんが開花させて広まった。

ナポレオンの妃ジョセフィーヌがこよなく愛したといわれている。

その後品種改良がすすみ、19世紀のヨーロッパで流行した。

日本には1842年にオランダから渡来。

球形のものや、花びらの先がとがったもの、八重のもの・・・、咲き方はとても多彩。

色も赤白黄色などさまざまで数万品種あるらしい。

園芸植物のなかでも突出した品種数。

変異を起こしやすい植物なのでいろいろな品種が作れたとのこと。

インドの牡丹として、和名は「天竺牡丹(てんじくぼたん)」。

ダリアの花言葉が「優雅」だというのは、よくわかる。

でも、もうひとつが「移り気」だったなんて。

3mにもなる、「皇帝ダリア」は、やはり、ナポレオンにちなむのだろうか。

撮影地は馬見丘陵公園です。

![]()

![]()

人気ブログランキングへ

ススキたなびく頃 ~大和葛城山

葛城山頂では、ススキが一面にたなびいていた。

山頂の秋は一足早く進んでいるようだった。

奈良盆地の眺望は見事である。

大和三山が望める。

大阪側に目を移すと大阪平野だけでなく、遠く神戸の和田岬や関空、淡路島まで見渡せた。

“あべのハルカス”が遥かに見えた。

頂上付近には樹木が殆どなく、草原状になっている。

ススキだけでなく、鵯花 (ひよどりばな)が群生していた。

鵯花は晩夏から秋にかけて、ヒヨドリが鳴く頃に開花することから、この名前になった。

女郎花も高原の風に吹かれていた。

金剛山を真横に望む葛城山は秋はススキに覆われるが、春には燃えるようなツツジの赤に包まれる。

![]()

![]()

人気ブログランキングへ

黄色の彼岸花が咲くころ ~けいはんな記念公園・水景園

秋の彼岸前後に最盛期を迎える赤い彼岸花が次第に色あせるころ、今度は黄色の彼岸花が咲き始める。

彼岸花とよく似ているが、実は別種で、ショウキズイセンという。

国立国会図書館などが立ち並ぶ、けいはんな学研都市の一角に在する、けいはんな記念公園・水景園は、すっかり秋色に包まれていた。

ホトトギスにムラサキシキブ。そして、フジバカマ。

シュウカイドウの淡いピンクのハート型の蕾が愛らしい。

里の秋が出現。

相楽(さがら)は木綿の産地でもあり、綿産業が発達した。

園内には「相楽木綿伝承館」がある。

観月橋や巨石群、水辺の小道、森の散策、ギャラリーなどがあり、ゆっくり、自然と遊ぶことができる公園である。

「萩の花」と「おはぎ」 ~梨木神社・常林寺

京都の萩の名所と言えば、京都御所の東面に隣接する梨木(なしのき)神社。

萩の時期にぶらりと散策した。

TOP写真は母の自慢の”おはぎ”。

参道沿いに萩の花が咲き誇っていた。

お昼は母特製の「おはぎ」をいただくことに。

この「おはぎ」を食すると、もう、市販のものを買おうとは思えなくなるほど、うまい。

「おはぎ=お萩」とは「萩の花」を略したものだという。

「おはぎ」の由来は、あんこの小豆の粒を萩の花に見立てたからと云われている。

ちなみにお彼岸に欠かせない「おはぎ」と「ぼたもち」であるが同じものようにみえる。

何が違うのかというと、萩の季節の秋に食べるのが粒あんの「おはぎ」、牡丹の季節の春に食べるのが、こしあんの「ぼたもち」ということであるらしい。

さて、梨木神社をあとに加茂大橋を渡って、もうひとつの萩の名所、常林寺を目指す。

加茂川と高野川が合流して、鴨川になる場所。

川端通りに面した場所に常林寺がある。

白萩が綺麗だった。

白彼岸・赤彼岸 ~長居植物園

長居植物園に出かけることが多くなったが、この地でヒガンバナを見るのは初めてのように思う。

それくらい、一年でも限られた時期だけがヒガンバナの盛りだということだろう。

秋の花々が咲き乱れる公園。いつの間にか、夏は去っていた。

ヒガンバナの美しさはオシベが描く曲線、そして、ライトグリーンの茎と深紅のコントラスト。

最近、白いヒガンバナを見かけることが多くなった。

正確には赤いヒガンバナとは別種で、シロバナマンジュシャゲという。

今日もヒガンバナ狙いのカメラマンでいっぱいだった。

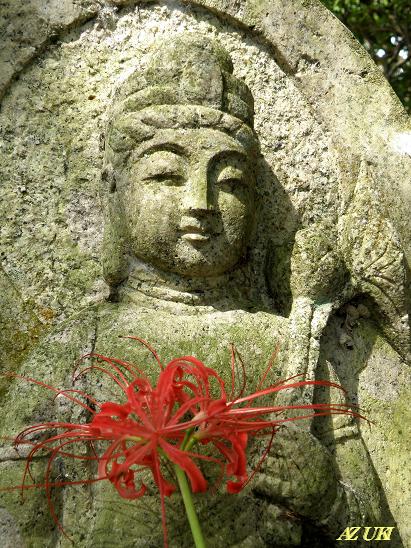

彼岸花の咲く頃 ~葛城古道

夏が終わり、朝晩の気温に寒ささえ感じられるようになる頃、あちらこちらで彼岸花が咲き乱れる。

この花、読んで字の如く、彼岸前後に開花するからこの名がある。

別名、曼珠沙華(マンジュシャゲ)ともいう。

サンスクリット語で「天上の花」。

その気高いまでの赤さは畏怖さえ感じてしまう。

有毒植物であることを本能が告げているのかもしれない。

葛城古道の一言主神社へと続く参道。

天上界が近いのでは想わせるほど、この辺りの彼岸花は群生して、真っ赤に咲き乱れている。

稲とのコラボ風景は、まさに日本の原風景、郷愁さえ感じる。

それは、稲作には不可欠な植物であったということをDNAが記憶しているのだろう。

九品寺あたりの彼岸花も凄い。

何年か前までは、真っ赤な海のような彼岸花畑であった。

年々、その数が減っているのは寂しいが、毎年、訪れずにはいられないスポットである。

背後には大和三山が控えている。

凛として、青天上を突きあげる彼岸花。

彼岸花が燃え立つように咲くのは一瞬のこと。

やがて、季節は次のステージへと変化していく。

![]()

![]()

人気ブログランキングへ

萩の咲く頃 ~白毫寺

白毫寺(びゃくごうじ)は、奈良市街地の東南部、春日山の南に連なる高円山の山麓にある真言律宗の寺院である。

霊亀元年(715年)、天智天皇の第7皇子である志貴皇子の没後、天皇の勅願によって皇子の山荘跡を寺としたのに始まると伝えられている。

シーズンともなれば、山門への石段の両側が萩の花にびっしりと埋めつくされ、“萩の階段”とも云われている。

山門より先は風情ある土塀を見ながら、石段を更に昇っていくと突然、視界が広がる。 境内からは奈良市内から二上山や葛城連峰まで見渡せる。

白い萩も清楚でなかなか、いいものだ。

![]()

![]()

人気ブログランキングへ