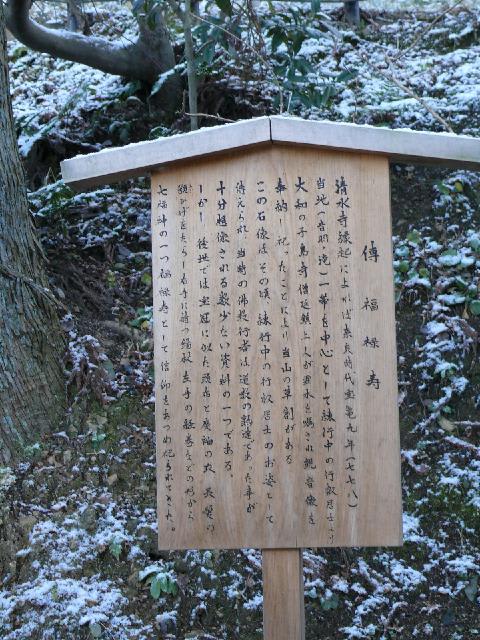

(下)伝福禄寿:清水寺縁起によれば、奈良時代宝亀9年(778)、当地(音羽の滝)一帯を中心として練行中の行叡居士より大和の子島寺僧延鎮上人が霊水を嘱され観音像を奉納し祀ったことにより当山の草創がある。

この石像はその頃、練行中の行叡居士のお姿として伝えられ、当地の仏教行者は道教の熟達であった事が十分想像される数少ない資料の一つである。

しかし、後世では宝冠に似た頭巾と広袖の衣、長髪の顎ひげをたらし、右手に持つ錫杖、左手の経巻などの形から、七福神の一つ福禄寿として信仰をあつめ祀られてきた。

清水の舞台(下から見たところ)

音羽の滝:奥の院の建つ崖の下にある。清水寺の寺号の由来である霊水で、3本の筧(かけい)から水が流れ落ちている。http://www.kiyomizudera.or.jp/otowa.html

御詠歌:松風や音羽の滝の清水をむすぶ心は涼しかるらん

音羽の滝は、音羽の山中から涌出する清泉で、四季増減なく昔より名水をもってきわめて有名であります。音羽の滝には不動明王を祀っております。当山

修学旅行の生徒たちが群がって「霊水」を受けていた。55年も前のことになるのだが、同じようにして水を受けて飲んだことを覚えている。

崖の上に阿弥陀堂と奥の院が見える。本堂(清水の舞台)と同じように見える。

本堂から奥の院方面に行くと、右手に音羽の滝(不動堂拝堂)方面に下り手行ける長い石段がある。修学旅行の生徒たちは皆その石段を下りてくる。

(上)音羽地蔵尊

清水寺境内図:「アテルイとモレの慰霊碑」は、本堂(清水の舞台)の下の方にあった。

アテルイとモレの慰霊碑:坂上田村麻呂のゆかりから1994年に建立されたもので、音羽の滝から仁王門方面へ戻る道の左手に立つ。碑面には「北天の雄 阿弖流為 母禮之碑」とある。

顕彰碑:八世紀末頃、日高見国胆沢(岩手県水沢市地方)を本拠とした蝦夷(えみし)の首領・阿弖流為(サテルイ)は中央政府の数次に亘る侵略に対し十数年に及ぶ奮闘も空しく、遂に坂上田村麻呂の軍門に降り同胞の母礼(モレ)と共に京都に連行された。

田村麻呂は敵将ながらアテルイ、モレの武勇、人物を惜しみ政府に助命嘆願したが容れられず、アテルイ、モレ両雄は802年河内国で処刑された。

この史実に鑑み、田村麻呂開基の清水寺境内にアテルイ、モレ顕彰碑を建立す。

http://www.kiyomizudera.or.jp/aterui-more.html [音羽山 清水寺公式ホームページ/アテルイ、モレの碑]

http://www.kiyomizudera.or.jp/kaizan.html [音羽山 清水寺公式ホームページ/重要文化財・田村堂(開山堂)]

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Renge/3393/sakanouenotamuramaro.html [坂上田村麻呂の墓]