『空気の平原』、空気(気体)が平原と呼べるような状態に見えることがあるのだろうか。

見えないものを空気と称している。空気の存在は確認しがたい、存在感の希薄な人を空気のような人と呼ぶことがある。

空気の存在は見えず聞こえず触れることも適わない。元来、臭いも味もないが、何かの混合物に因り臭気や香気、爽快感などを感じることがある。

空気の平原・・・有り得ない現象を指しているのかもしれない。

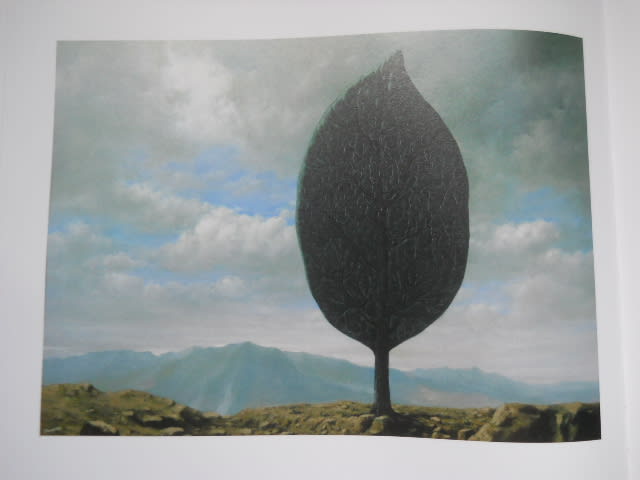

山頂に聳え立つ肥大化した一葉。

葉というものは、生命の母体から離れ、死へ不可逆に向かう物体である。すでに枯れゆく運命にある葉が生命を与えられ雄々しく直立しているという《虚偽》の図は、空気が平らに在るという《嘘》に合致する。

雲に被われた空に覗く少しの青空、上方の左手は暗雲、右手には不思議に明るい白光(白雲)が差している。

枝から離れた一葉に生育を促す《根》があるはずもなく、地面は石ころだらけの荒れ地である。

しかし、一すじの光は希望であり、樹は天にも届く存在の支柱(シンボル)である。

この状況に真実はあるのだろうか。

母体を持たない《葉》が、尊大にも高い位置に君臨している。

光源は見えないが、雲に白く光がさしている。

この画の世界を肯定するのは難しい。明らかに在り得ないねつ造された疑似世界である。

しかし鑑賞者としては、こういう世界もあるのかもしれないと、受諾してしまう。

《これこそが、幻想あるいはシュール(超現実)である》と。

《違う、違う!》とマグリットは叫び、《真実を見抜け》と静かなる告発を試みている。シュールという方法論にマグリットは思索を重ね、真実を凝視しているのだろうか。

けれど、これもまた、一つの見解に過ぎないかもしれないと考える。真偽の表裏一体…難問の答えを反問しつつ、『空気の平原』という仮説を投げかけている。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)