■アッキーのもっと知りたい沖縄 ~辺野古 民泊旅~@あさイチ

“4年目となる今回は、沖縄本島北部の名護市東海岸を訪ねました。

アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む辺野古のあるこの地域には、

地元の人が自宅で観光客を受け入れる「民泊」が次々とオープンしています。

アッキーが民泊に滞在しながら、この地域の暮らしを体験。隠れた観光スポットを案内してもらいました。

基地移設に対するさまざまな声を聞かせてもらいました。”

専門家ゲスト:熊本博之さん(明星大学准教授)、西川龍一(NHK解説委員)

ゲスト:ジョン・カビラさん、浜島直子さん

リポーター:篠山輝信さん

「沖縄全戦没者追悼式」が行われた6月23日に合わせて、メディアでは沖縄の悲惨な歴史を伝え、

ネットでも基地問題が多く取り上げられている

今回のアッキーの旅では、美しい海、サンゴ礁、緑あふれる山々、温かく迎える人々など

沖縄本来の魅力を改めて伝えた

基地移設問題でも、造る側も、反対する側も同じ日本人という複雑な状況があり

沖縄県民同士ですら単純に白黒つけられず、話題にすら出来ないことが分かった

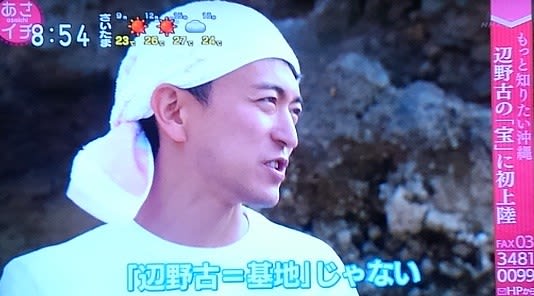

「基地の町ではない、辺野古のよさを伝えて欲しい」という想いもあるんだ

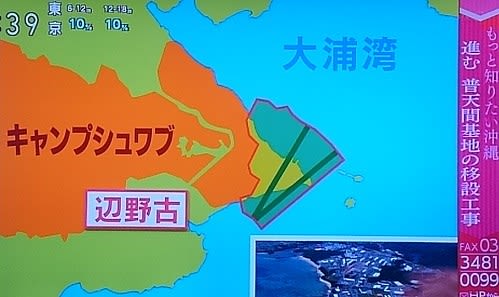

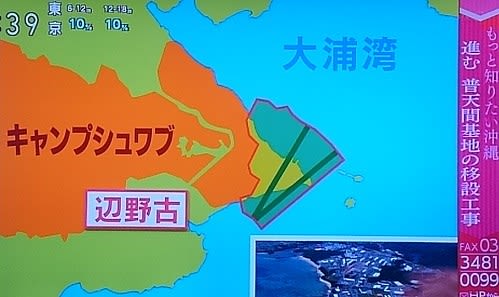

地図のオレンジ色の部分がアメリカ軍基地

「キャンプシュワブ」は1950年代からある

“世界一危険な基地”と言われる普天間基地から辺野古への移転が決められ

沿岸部を埋め立てて、2本の滑走路を作ろうとしている

今年の8月から本格的な工事を始める

生態系への影響は避けられず、自然保護団体が危惧している

絶滅危惧種のジュゴンも確認され、護岸工事以降、エサが食べられなくなった

一度、壊してしまうと二度と戻せない

●なぜ辺野古?

1950年に起きた、アメリカ軍兵による少女暴行事件が起きて

普天間基地返還の動きが活発化した

返還ではなく「移設」の条件を出され、どこに移設するかいろいろ模索したが折り合わず

結局、本土ではなく、県内になった

安倍政権は「辺野古が唯一の解決策」としている

沖縄県翁長雄志知事は反対し、国と県が一致しない状況が続いている

普天間住民は基地をなくして欲しいが、同じ沖縄県民に背負わせたくはない

住民間でも気軽に話せる話題ではない

●「瀬嵩地区」

“まず向かったのは、米軍基地「キャンプシュワブ」の北側にある人口270ほどの「瀬嵩地区」

ある農家の方の民泊「みね荘」にお世話になりました。

畑で旬の沖縄野菜・島らっきょうを収穫し、それをぜいたくに使った家庭料理を堪能。”

1泊2食付 大人1万円~ お風呂やキッチン、食べるのも家族と一緒

着くといきなり揚げたてのサーターアンダギーが山盛りふるまわれた 美味しそう!

主人:暑いので食べ物の日持ちがよくない サーターアンダギーにすると1週間くらいはもつ

午後4時 一緒に畑に行き、島らっきょうを収穫

みんな家庭菜園をもっている

帰り道、近所の友人にお裾分けすると、代わりに「漁師の長男が獲ってきたばかりのイカをあげる」ともらう

こうした「物々交換」は日常の風景

このシステムが戻ればいいなと常々思う

金銭→電子マネーなどになってから、「これは私のもの」「もっと多く持たなければ」「足りない」と思い始め、その先には戦争がある

小さなコミュニティで自活して、支え合えば「政府」も「国」も要らない

少し足をのばせば、もう美しい海!

カニの巣穴を見つけて掘ると「ミナミスナガニ」が出てきた

小さい頃からこうして遊んでいるという

ア:

僕たちが大好きな楽しい沖縄

でも、反対側に目をやると、同じ海なのに、急に“ニュースの現場”になる

主人:

国としては、普天間より人の少ない所だから安全は確保できるってことでしょうけども

地元にとっては人が住んでいるわけですからね 「困ったもんだ」というのが本音

夕食には「カツオのなまり節」と採れたての島らっきょうを使った炒め物、イカの天ぷらも並ぶ

●大浦湾の豊かな海@汀間(ていま)漁港

“「大浦湾」に面したビーチでは、カニ捕りを楽しむなど、沖縄暮らしを満喫しました。

普天間基地の移設工事の現場として、たびたびニュースの舞台にもなる大浦湾。

貴重なサンゴなど数多くの生き物がくらす、沖縄でも屈指の豊かな海なんです。

アッキーが「グラスボート」に乗って、この海の魅力を体感しました。”

観光船船長・西原さん(37)が案内人

「グラスボート」の船底からは、豊かなサンゴ礁、熱帯魚が見られる

西原:

大浦湾には5300種以上の生きものがいると言われる

たぶん日本にいる1/4くらいの魚はここで見られる

山からつながる川、マングローブもあり、海・山・川全体が一体になり、すごく多様性がある

他の地域だとすぐに死んでしまう弱い生き物たちも、ここでは生き残り、連綿と歴史をつないでいる海

【2014年撮影】

「アオサンゴ」「キクメイシモドキ」など、絶滅危惧種も多い

ア:ブイの中(移設工事の区域)のサンゴも見てみたいですか?

西原:

もちろんですよ 入って、見て、どれだけ素晴らしい生きものがいるかを見たい

とても素晴らしい魅力的な海だからこそ守りたい

ア:

同じ海だけど「サンゴがきれいだな」というのと、

遠くを見て「キャンプシュワブ」が見える 気分の振り幅がすごい

どんな思いになっていいのか、自分の中でも分からなくなる

●普天間から辺野古へ移設 滑走路を建設するため

Q:広大な「キャンプシュワブ」内には造れないのか?

解説者:それも検討されたが、長さなどを考えると、埋め立てしかないと判断された

行列をなすトラック

ア:のぼりの数が増えた気がする

取材中にも座り込みの人々vs機動隊員のトラブルが起きた

(同じ日本人がアメリカのために争うって妙な話だ

●辺野古の宝 「平島」に上陸

“辺野古で、ことし3月に始めたばかりという漁師の方の民泊に泊まりました。

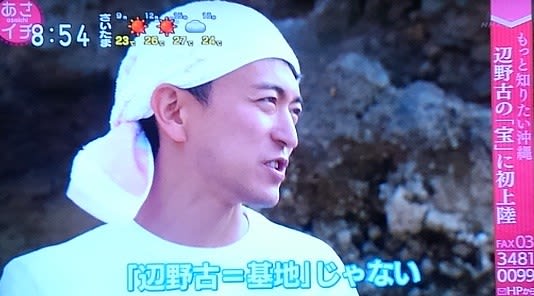

「基地の町ではない、辺野古のよさを知って欲しい」と連れて行ってくれたのは、

「キャンプシュワブ」の目と鼻の先に浮かぶ無人島・平島。

地元の人が昔から大切にしてきた遊び場です。美しい海とビーチ、そして冒険気分を味わえる洞窟などで一日中楽しみました。”

漁師の川上さん(39)が案内

ア:あのブイの近くでも漁をします?

川上さん:

この辺ではあまりしない 潜りはやるけど

いつもは移設工事関係の警戒船の仕事をしている

主に反対派の船がカヌーとかで侵入してくるので、それを監視している

ア:そういうのも地元の漁師さんがやるんですね

「警戒船」

名護漁協は、埋め立て予定地周辺の漁業権を放棄して、警戒船の仕事を国から請け負っている

反対派vs自然保護のトラブルも多い どちらも日本人

<川上家の民泊>

1泊2万円(1組5人まで まだ定期的にやっているわけではない?

窓からすぐ海が見えるのがポイント

夕食にバーベキューをしていると、自然に近所の家族がやって来て、基本誰でもウェルカムなのが風習

ア:基地建設が進んで、不安はない?

川上さん:

喜んで基地を受け入れる人はいない でも、国と国が決めたことだからどうしようもない

その代わりに何か条件をつけて、辺野古が潤えばいい

“基地の町”と言われて、そう見られているのは自分たちは嫌だね

そういう問題だけに注目されて、もっと他にいいところがあるのに、そこには目がいかない

だから、実際に連れて行って、見てもらって、「こんないいところがあるんだ」と見てもらいたいから民泊をはじめた

●辺野古漁港から宝の島と呼ばれる「平島」へ

昔から大切にしてきた無人島

辺野古には一般人は入れない

辺野古移設の条件の1つとして「平島」を埋め立てないこととした

朝ドラ「ちゅらさん」で沖縄のイメージが変わった人も多い

川上さんが海に潜り、あっという間に野生のタコを捕まえて、早速お刺身で食べると「甘い!」

●青の洞窟

ア:

洞窟の中の青さって、外で見る海の青さと違う!

1日いっしょに遊ばせてもらって、辺野古のイメージが変わりました

とにかくめっちゃ楽しかった

川上さん:アッキーさんがそれを分かってくれただけでよかった

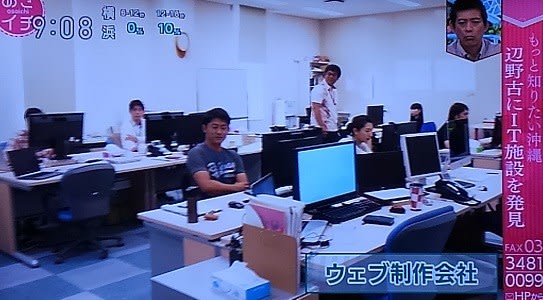

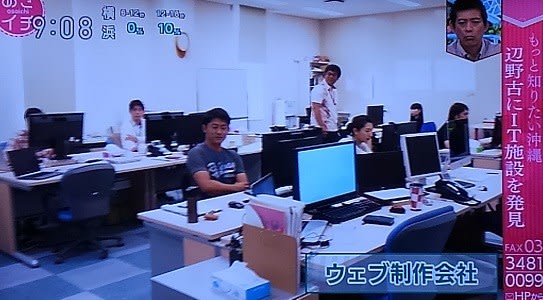

●名護市マルチメディア館@豊原地区

管理担当者:名護市が金融や情報関連企業を誘致するために整備した施設

建設決定は21年前 辺野古が移設先に浮上した直後

企業のHP制作などをするウェブ会社を取材

東京と那覇に拠点があり、PCで顔を見ながら会議をしている

従業員の9割は名護市出身

「再編交付金」

基地受け入れの交換条件として、国が補助金を出して支援している

約30億円は、学校給食の無料化などにも利用されている

解説者:

いろいろ交付金はあるけれども、すべて普天間と結びつけられてしまう

市長選でも揺れ動き、「自分たちで決めさせて欲しい」という意識もある

<世代間の考えの違い>

若者の間でも意見は分かれるが、ちゃんと考えようという動きはある

●地域の守り神とされる「久志岳」

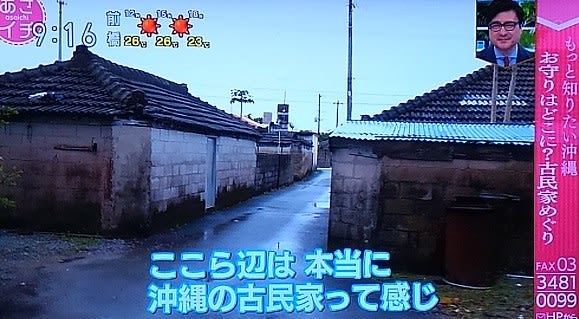

“辺野古から車で10分ほどの「久志地区」は、沖縄の伝統的な文化や風習がいまも受け継がれています。

その一つが「サングヮー」というお守り。ススキなどの草を結んで作るもので、お盆の時期などに家の門や塀に飾られます。

そのサングヮーをモチーフにした、革細工をつくっている夫婦に集落を案内してもらいました。

地域の「守り神」とされる久志岳は、戦後アメリカ軍に接収され、いまも演習場になっています。”

「サングヮー」

家の四隅にもあり、家を守る風習がある

女性:「サングヮー」は今もやっている 旧暦の2月、8月

ススキで結び方を見せてくれた これを家の前に飾るそう

(動物を殺した革でなく、ススキの風習でいつまでも残って欲しいなあ

女性:

なんでもいいから結んで魔除けにする

人のうちに何か持っていく時もこれをつけると安心して渡せる

ア:

こういう自然に囲まれてゆったり暮らしていると、いろんなものに感謝したり

祈りを捧げたりするようになるのかもしれない

●山の神「久志岳」

島袋さん(革細工職人)が案内人:

山へは入れない フェンスができていて 実弾も飛んでる

上の黒い部分は焦げた跡だと思う

ア:自分たちの地域の名前がついている山が演習場になっているのはどんな気持ちですか?

島袋さん:

初めてそういう質問をされてどう答えていいか分からない

怒りよりも、寂しい そう言ったほうがしっくりくる

生まれた時からずっとそれで育ってきているから

僕なんかでは何もどうすることもできなかったし

これからもそれが続くわけじゃないですか

解説者:人は怒り続けるのは難しい それが“寂しい”という言葉に表れているのではないか

Q:

「地位協定」で言えば、ドイツなどでは、埋め立てるとかいう時には

必ず許可が必要になるのに、日本には許可が必要ないのか?

解説者:「地位協定」改定の動きも出たが、それも国同士の取り組みだから難しい

素晴らしい巨樹もあった

“4年目となる今回は、沖縄本島北部の名護市東海岸を訪ねました。

アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む辺野古のあるこの地域には、

地元の人が自宅で観光客を受け入れる「民泊」が次々とオープンしています。

アッキーが民泊に滞在しながら、この地域の暮らしを体験。隠れた観光スポットを案内してもらいました。

基地移設に対するさまざまな声を聞かせてもらいました。”

専門家ゲスト:熊本博之さん(明星大学准教授)、西川龍一(NHK解説委員)

ゲスト:ジョン・カビラさん、浜島直子さん

リポーター:篠山輝信さん

「沖縄全戦没者追悼式」が行われた6月23日に合わせて、メディアでは沖縄の悲惨な歴史を伝え、

ネットでも基地問題が多く取り上げられている

今回のアッキーの旅では、美しい海、サンゴ礁、緑あふれる山々、温かく迎える人々など

沖縄本来の魅力を改めて伝えた

基地移設問題でも、造る側も、反対する側も同じ日本人という複雑な状況があり

沖縄県民同士ですら単純に白黒つけられず、話題にすら出来ないことが分かった

「基地の町ではない、辺野古のよさを伝えて欲しい」という想いもあるんだ

地図のオレンジ色の部分がアメリカ軍基地

「キャンプシュワブ」は1950年代からある

“世界一危険な基地”と言われる普天間基地から辺野古への移転が決められ

沿岸部を埋め立てて、2本の滑走路を作ろうとしている

今年の8月から本格的な工事を始める

生態系への影響は避けられず、自然保護団体が危惧している

絶滅危惧種のジュゴンも確認され、護岸工事以降、エサが食べられなくなった

一度、壊してしまうと二度と戻せない

●なぜ辺野古?

1950年に起きた、アメリカ軍兵による少女暴行事件が起きて

普天間基地返還の動きが活発化した

返還ではなく「移設」の条件を出され、どこに移設するかいろいろ模索したが折り合わず

結局、本土ではなく、県内になった

安倍政権は「辺野古が唯一の解決策」としている

沖縄県翁長雄志知事は反対し、国と県が一致しない状況が続いている

普天間住民は基地をなくして欲しいが、同じ沖縄県民に背負わせたくはない

住民間でも気軽に話せる話題ではない

●「瀬嵩地区」

“まず向かったのは、米軍基地「キャンプシュワブ」の北側にある人口270ほどの「瀬嵩地区」

ある農家の方の民泊「みね荘」にお世話になりました。

畑で旬の沖縄野菜・島らっきょうを収穫し、それをぜいたくに使った家庭料理を堪能。”

1泊2食付 大人1万円~ お風呂やキッチン、食べるのも家族と一緒

着くといきなり揚げたてのサーターアンダギーが山盛りふるまわれた 美味しそう!

主人:暑いので食べ物の日持ちがよくない サーターアンダギーにすると1週間くらいはもつ

午後4時 一緒に畑に行き、島らっきょうを収穫

みんな家庭菜園をもっている

帰り道、近所の友人にお裾分けすると、代わりに「漁師の長男が獲ってきたばかりのイカをあげる」ともらう

こうした「物々交換」は日常の風景

このシステムが戻ればいいなと常々思う

金銭→電子マネーなどになってから、「これは私のもの」「もっと多く持たなければ」「足りない」と思い始め、その先には戦争がある

小さなコミュニティで自活して、支え合えば「政府」も「国」も要らない

少し足をのばせば、もう美しい海!

カニの巣穴を見つけて掘ると「ミナミスナガニ」が出てきた

小さい頃からこうして遊んでいるという

ア:

僕たちが大好きな楽しい沖縄

でも、反対側に目をやると、同じ海なのに、急に“ニュースの現場”になる

主人:

国としては、普天間より人の少ない所だから安全は確保できるってことでしょうけども

地元にとっては人が住んでいるわけですからね 「困ったもんだ」というのが本音

夕食には「カツオのなまり節」と採れたての島らっきょうを使った炒め物、イカの天ぷらも並ぶ

●大浦湾の豊かな海@汀間(ていま)漁港

“「大浦湾」に面したビーチでは、カニ捕りを楽しむなど、沖縄暮らしを満喫しました。

普天間基地の移設工事の現場として、たびたびニュースの舞台にもなる大浦湾。

貴重なサンゴなど数多くの生き物がくらす、沖縄でも屈指の豊かな海なんです。

アッキーが「グラスボート」に乗って、この海の魅力を体感しました。”

観光船船長・西原さん(37)が案内人

「グラスボート」の船底からは、豊かなサンゴ礁、熱帯魚が見られる

西原:

大浦湾には5300種以上の生きものがいると言われる

たぶん日本にいる1/4くらいの魚はここで見られる

山からつながる川、マングローブもあり、海・山・川全体が一体になり、すごく多様性がある

他の地域だとすぐに死んでしまう弱い生き物たちも、ここでは生き残り、連綿と歴史をつないでいる海

【2014年撮影】

「アオサンゴ」「キクメイシモドキ」など、絶滅危惧種も多い

ア:ブイの中(移設工事の区域)のサンゴも見てみたいですか?

西原:

もちろんですよ 入って、見て、どれだけ素晴らしい生きものがいるかを見たい

とても素晴らしい魅力的な海だからこそ守りたい

ア:

同じ海だけど「サンゴがきれいだな」というのと、

遠くを見て「キャンプシュワブ」が見える 気分の振り幅がすごい

どんな思いになっていいのか、自分の中でも分からなくなる

●普天間から辺野古へ移設 滑走路を建設するため

Q:広大な「キャンプシュワブ」内には造れないのか?

解説者:それも検討されたが、長さなどを考えると、埋め立てしかないと判断された

行列をなすトラック

ア:のぼりの数が増えた気がする

取材中にも座り込みの人々vs機動隊員のトラブルが起きた

(同じ日本人がアメリカのために争うって妙な話だ

●辺野古の宝 「平島」に上陸

“辺野古で、ことし3月に始めたばかりという漁師の方の民泊に泊まりました。

「基地の町ではない、辺野古のよさを知って欲しい」と連れて行ってくれたのは、

「キャンプシュワブ」の目と鼻の先に浮かぶ無人島・平島。

地元の人が昔から大切にしてきた遊び場です。美しい海とビーチ、そして冒険気分を味わえる洞窟などで一日中楽しみました。”

漁師の川上さん(39)が案内

ア:あのブイの近くでも漁をします?

川上さん:

この辺ではあまりしない 潜りはやるけど

いつもは移設工事関係の警戒船の仕事をしている

主に反対派の船がカヌーとかで侵入してくるので、それを監視している

ア:そういうのも地元の漁師さんがやるんですね

「警戒船」

名護漁協は、埋め立て予定地周辺の漁業権を放棄して、警戒船の仕事を国から請け負っている

反対派vs自然保護のトラブルも多い どちらも日本人

<川上家の民泊>

1泊2万円(1組5人まで まだ定期的にやっているわけではない?

窓からすぐ海が見えるのがポイント

夕食にバーベキューをしていると、自然に近所の家族がやって来て、基本誰でもウェルカムなのが風習

ア:基地建設が進んで、不安はない?

川上さん:

喜んで基地を受け入れる人はいない でも、国と国が決めたことだからどうしようもない

その代わりに何か条件をつけて、辺野古が潤えばいい

“基地の町”と言われて、そう見られているのは自分たちは嫌だね

そういう問題だけに注目されて、もっと他にいいところがあるのに、そこには目がいかない

だから、実際に連れて行って、見てもらって、「こんないいところがあるんだ」と見てもらいたいから民泊をはじめた

●辺野古漁港から宝の島と呼ばれる「平島」へ

昔から大切にしてきた無人島

辺野古には一般人は入れない

辺野古移設の条件の1つとして「平島」を埋め立てないこととした

朝ドラ「ちゅらさん」で沖縄のイメージが変わった人も多い

川上さんが海に潜り、あっという間に野生のタコを捕まえて、早速お刺身で食べると「甘い!」

●青の洞窟

ア:

洞窟の中の青さって、外で見る海の青さと違う!

1日いっしょに遊ばせてもらって、辺野古のイメージが変わりました

とにかくめっちゃ楽しかった

川上さん:アッキーさんがそれを分かってくれただけでよかった

●名護市マルチメディア館@豊原地区

管理担当者:名護市が金融や情報関連企業を誘致するために整備した施設

建設決定は21年前 辺野古が移設先に浮上した直後

企業のHP制作などをするウェブ会社を取材

東京と那覇に拠点があり、PCで顔を見ながら会議をしている

従業員の9割は名護市出身

「再編交付金」

基地受け入れの交換条件として、国が補助金を出して支援している

約30億円は、学校給食の無料化などにも利用されている

解説者:

いろいろ交付金はあるけれども、すべて普天間と結びつけられてしまう

市長選でも揺れ動き、「自分たちで決めさせて欲しい」という意識もある

<世代間の考えの違い>

若者の間でも意見は分かれるが、ちゃんと考えようという動きはある

●地域の守り神とされる「久志岳」

“辺野古から車で10分ほどの「久志地区」は、沖縄の伝統的な文化や風習がいまも受け継がれています。

その一つが「サングヮー」というお守り。ススキなどの草を結んで作るもので、お盆の時期などに家の門や塀に飾られます。

そのサングヮーをモチーフにした、革細工をつくっている夫婦に集落を案内してもらいました。

地域の「守り神」とされる久志岳は、戦後アメリカ軍に接収され、いまも演習場になっています。”

「サングヮー」

家の四隅にもあり、家を守る風習がある

女性:「サングヮー」は今もやっている 旧暦の2月、8月

ススキで結び方を見せてくれた これを家の前に飾るそう

(動物を殺した革でなく、ススキの風習でいつまでも残って欲しいなあ

女性:

なんでもいいから結んで魔除けにする

人のうちに何か持っていく時もこれをつけると安心して渡せる

ア:

こういう自然に囲まれてゆったり暮らしていると、いろんなものに感謝したり

祈りを捧げたりするようになるのかもしれない

●山の神「久志岳」

島袋さん(革細工職人)が案内人:

山へは入れない フェンスができていて 実弾も飛んでる

上の黒い部分は焦げた跡だと思う

ア:自分たちの地域の名前がついている山が演習場になっているのはどんな気持ちですか?

島袋さん:

初めてそういう質問をされてどう答えていいか分からない

怒りよりも、寂しい そう言ったほうがしっくりくる

生まれた時からずっとそれで育ってきているから

僕なんかでは何もどうすることもできなかったし

これからもそれが続くわけじゃないですか

解説者:人は怒り続けるのは難しい それが“寂しい”という言葉に表れているのではないか

Q:

「地位協定」で言えば、ドイツなどでは、埋め立てるとかいう時には

必ず許可が必要になるのに、日本には許可が必要ないのか?

解説者:「地位協定」改定の動きも出たが、それも国同士の取り組みだから難しい

素晴らしい巨樹もあった

もふもふスター列伝

もふもふスター列伝