安養院/北インド・チベット美術館

安養院/北インド・チベット美術館 曼荼羅美術館

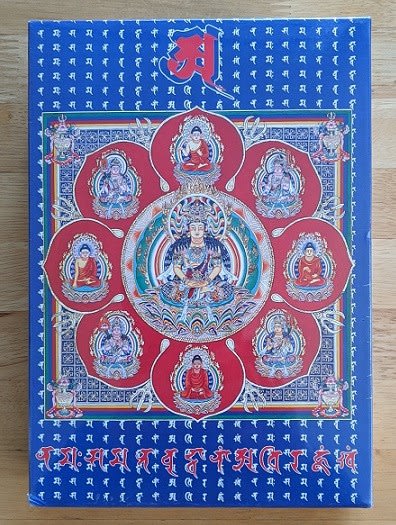

曼荼羅美術館ここで500円で買った曼荼羅のパズル

まだ箱のまま作っていない

「胎蔵曼荼羅 中台八葉院」300ピース

真言宗智山派 慈雲山曼荼羅寺 観蔵院 画/小峰和子 悉曇/小峰智行

※「読書感想メモリスト3」カテゴリー内【宗教】参照

●密教 空海

仏教の伝来から250年余りが立った9世紀初め

日本にまた新たな仏教が伝わりました 密教です

日本における密教の第一任者は、弘法大師 空海

空海は当時の日本人にとって新しい儀礼だった護摩を取り入れました

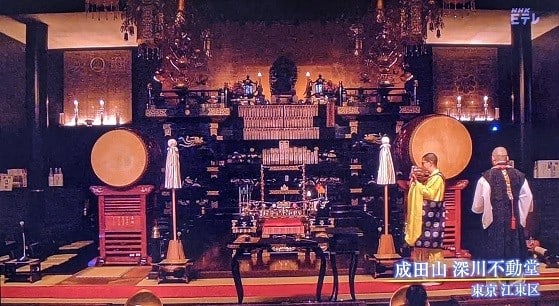

「成田山 深川不動堂」

都内にある密教のお寺

毎日朝9時から5回ほど護摩が焚かれます

激しく和太鼓を叩いている場所は、ライブのステージのよう

客席には大勢が手を合わせている不思議な空間

「衆生の心に従って御利益を成したもう」

参拝者は、家内安全、商売繁盛、無病息災など

願い事が叶うよう祈りを捧げます

●護摩

護摩はインドの古い儀礼を起源とする密教の秘法

燃え盛る炎にさまざまな供物と人々の煩悩を象徴する護摩木をくべて

本尊である不動明王に捧げます

ろうそくの灯に浮かび上がるのはあまたの仏が描かれた曼荼羅

本尊の両脇に掲げられています

曼荼羅は天上の仏や神々が降り立つ聖なる場所であり

密教の知恵を表現した修行の道具でもあります

それまでの仏教に大きな変革をもたらした密教こそが曼荼羅の生みの親なのです

●曼荼羅の起源

アナ:

曼荼羅に込められた仏教の知恵をご紹介しております

今日はその2回目 今回のテーマは密教の成り立ち

そもそも曼荼羅はいつ頃成立したのでしょう?

宗教学者 正木晃さん:

なかなか難しい問題なのですが

多分インドで5世紀頃には最初の形ができたのではないかと言われています

その後、中国を経由した形で弘法大師 空海が留学先から日本に持ってきた

歴史の教科書では空海が唐に行ったのは804年、帰ってきたのは806年

●国宝の曼荼羅 「西院本曼荼羅」

(私これ見たかなあ?

アナ:

これは現存する最古の彩色曼荼羅ということで

空海はこれを持ってきたということですか?

昔はそう言われていたのですがそうではなくて

空海の次の世代か、さらに次の世代の方が持ってきたものを

写したのではないかという説が濃厚です

アナ:その時からこのように彩色が美しいものなのですね

ただその後も人の目に触れなかったようでして

昭和5年に宝物館で再発見されたのが世に出たきっかけだったみたいです

これはあくまでも密教の坊さん達が使うものであって

曼荼羅というのは一般の方の目に触れる機会というのは元々ありえない

現代だから私達の目に触れることになった

●密教と曼荼羅との関係は?

密教にとって曼荼羅は絶対に欠かせない要素

あるいは曼荼羅があったから密教が成立した

少なくとも曼荼羅がきちんとできることで密教も出来上がる

非常に密接な関係であったことは確かです

どちらが先かは鶏と卵の関係ですが

両方をうまいバランスで理解していただくというのが必須の要件かもしれません

●仏教誕生の地 インド ブッダガヤ

「出家」

約2500年前 ブッタはこの地で悟りを開きました

教えを伝え始めたブッタは、弟子たちに社会との縁を切り

出家して完璧な禁欲生活を貫くことを求めました

それが悟りへの唯一の道だと考えたのです

弟子たちは修行を重ね、自らの力で悟りを得ることを目指しました

しかし、出家を求めるブッタの教えは

社会で生きる多くの人々にとって現実的ではありませんでした

●大乗仏教

ブッダの時代から約500年後

より多くの人々に悟りへの道を開く仏教が生まれます

大乗仏教では慈悲深い心を持つとされる仏や菩薩が数多く登場しました

その力によって、出家していない人々も

悟りに至ることができるとされたのです

●密教の誕生

そしてさらに500年後

現世や欲望をより肯定的に捉える密教が誕生

●3つの仏教の発展

ブッタが直接説いたと言われているのが「初期仏教」

500年後「大乗仏教」になって

さらに500年後「密教」が発展していった

最初の仏教は自分だけの力と言うか徹底的な「自力」

完全に出家しなければいけないというタイプの仏教だった

それが実践できる方は限られます

その後、もう少し開かれたタイプの仏教が必要になった

それが大乗仏教の形になった

大きな乗り物ですから、いろんな人にとって救いになる可能性があった

●都市型仏教

もともと仏教というのは「都市型仏教」だったらしい

農村の方にはあまり関係なく、都市に住んでいるような

商人とか技術者、当時としては比較的知的レベルが高い方が

信者や支援者だった

都市自体がだんだん衰退して、支援者の力がなくなれば

教団や仏教自体の力も落ちてきてしまう

●ヒンドゥー教

いろんな説があるが、一説には東西の交易が振るわなくなってしまった結果

都市が衰退したという説があります

アナ:無宗教状態ということですか?

ところが仏教の代わりと言ってはなんですが

もともとあったタイプの「土着の宗教」が発展して

「ヒンドゥー教」タイプの宗教が大きな力を持っていった

これは都市だけではなく農村にも浸透したようで仏教は力が弱まっていった

ヒンドゥー教は人々に非常に受け入れやすい

身近と言うか、教えがそんなに難しくない

現実に生活をしている上で何らかの「ご利益」がある

少なくとも精神的にも物理的にも何らかの利得が得られる

というイメージをヒンドゥー教は強く持っていたんだと思います

アナ:そんな中でなぜ密教が生まれたのか?

「現世利益」的なものを認める

現世に生きているからこそ我々は生きる意味がありますし

むしろそこで生まれてくる様々な「煩悩」こそが

仏教の求めている「悟り」の力になり得るのでは

そういう方向に転換したのではないか

その具体的な姿の一つの典型例が護摩という儀式だと思います

●護摩 火は神聖なもの

火は神聖なもの、神聖な力を持つものと考えられてきている

火に油とか穀物、お香などの供物を次々投げ込んで神々の供養をしている

その力を借りて祈願を成就させるという行為です

アナ:

私も参加させてさせて頂いたのですが

皆さん並んでるんですね

カバンをお預けして、火にかざしてもらっている

かざしたものを浄化する、清めるという行為

清められたものを持つことで、その持ち主も清められる

聖なる火にさらすことで、持つ人もパワーアップする

現世利益そのものですよね

「浄財」

アナ:お金を増やしてほしいということもあるんでしょうか?

それも当然願いのうちに入っていると思います

アナ:それも密教は認めたということですか?

現世利益と言うとどうも物質的、金銭欲というものに繋がりやすいので

そこをどうするか

アナ:

一つの欲を認めてもらえると、欲って無限に出てくると思うんですよね

それは仏教の一番崇高な精神の部分とどんどん遠のいていくのかなと思って

俗に言う煩悩ですよね

そういう批判がないわけじゃないんですけれども

ブッタも大乗仏教もも煩悩を否定するというところから始まった

密教の場合は、煩悩も使いようによっては

悟りへの力になるんじゃないかということです

「煩悩がエネルギーに」

生きる力そのものが悟りに繋がると考えれば

煩悩を闇雲に否定するよりはうまく使ったほうがいい

燃料に使いましょうというところがあると思います

「異空間 非日常」

アナ:

あとびっくりしたのは太鼓の音

さらには僧侶の衣装がとても綺麗なんです

お堂の中でいろんなものが祈りとなって上がっていくような

非常に異空間 非日常

失礼ですが一つのショーのように感じました

正木晃さん:

パフォーマンスと言ったほうがいいかもしれません

五感を総動員しますよね

日常ではなかなか味わえない異空間

これもたぶん宗教が持っている非常に大きな力の一つだと思うんですが

密教はおそらく世界中の宗教でも最もうまく効果的に使ってきたんだと思います

人間の生命力を活性化させると言う事が悟りに繋がる

それが密教の根本的な考え方の一つだと思うんです

「常寂」

欲望を鎮める 煩悩を消滅させる

それに対して密教は増進の道

生命力を亢進させる、高めることによって悟りに近づく

この方向に大きく舵を切った

それが仏教が生き残って、今日に続いていく一つの原動力になった

「仏教の再生」

間口を広げて、敷居を下げる

それをしない限り、仏教の再生はできないと考えたと思うんです

とりあえず最初のうちは現世利益という形で人々を招き入れて

その儀礼に参加したり教えを受けることで徐々に悟りの世界へ近づいていく

護摩はライバル関係だったヒンドゥー教から取り込んだようなんです

そこが密教の密教たる所以でもあります

使えるものは取り込んで融合していくという方向性

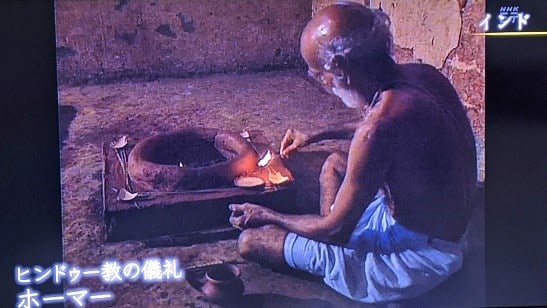

●インドで行われているヒンドゥー教の儀礼「ホーマー」

これも真ん中で火を焚いています

供物のミルクを入れている

ホーマーというインドの言葉を漢字にすると護摩なんです

キリスト教でもそうですが

燃やすことによって煙にして天上に送り届けるという発想

●ヒンドゥー教前の「バラモン教」

今から3000年前に成立した古いタイプの宗教

そこにも護摩みたいなものがあったと思います

こうした行為は非常に普遍性が強いんだと思います

こういう儀式を見たり参加した人たちが納得する、腑に落ちる

アナ:

当時は仏教が存亡の危機なのに、よその宗教を頂いちゃう発想はすごいですね

「逆転の発想」

敵対しているんだけれども

あなたでやってることは、私たちもやってますよということで

手を差し伸べると言うか、仲良くしようという方向性もあっただろうし

何しろ仏教を再生させるために、いろんな儀礼も、神様も取り込んだ

「火天」

先ほどの映像内で護摩を焚いている周りの縁は丸いんですが

「火天」と呼ばれている神様の口なんです

火天はもともとヒンドゥー教の「アグニ」と呼ばれている神様

その火天が曼荼羅の中にも描かれている

右上の隅のところに火の中のおじいちゃんみたいな形で

他にもヒンドゥー教から頂いてきたものは色々あって

典型的なのは毘沙門天、帝釈天、芸術の神様で有名な弁才天

日本人にはお馴染みで、元はヒンドゥー教出身です

アナ:他の神様が来ると、それを排斥しようと思ったりしますでしょう?

密教の宇宙観の中にある発想がある

「全て宇宙というのは聖なるもので満たされている

バラバラのように見えても、ちゃんと秩序がある」

これはまさに仏教の再生計画の中で起きたことでしょうし

その象徴が曼荼羅

●曼荼羅は融和の象徴

目に見える形で教えてくれるものと考えて良いと思います

今は民族同士、宗教同士が戦ったりしていますけれども

曼荼羅の世界はものすごく現代に向けてメッセージを発信しています

曼荼羅的なものの考え方、価値観が広まればむやみに戦う必要はない

まさに融和の象徴になりうる

●千本釈迦堂 大報恩寺@京都

他の宗教と融合する密教の特色は仏像にも見出すことができます

「変化観音」

多くの顔と腕を持つ様々な姿の観音菩薩

密教と共にインドで誕生し、日本にも伝えられた

こうした観音菩薩は変化観音と呼ばれ

その姿はヒンドゥー教の神々の影響を受けていると言われます

●ヒンズー教を代表する神 シヴァ神

変化観音の原型のひとつと考えられています

変化観音は、人々を救う手を表している

シヴァ神は「破壊の神」とも言われ

時に恐ろしい表情を見せますが

悪しきものを取り除き、新たな命を生み出す活力に満ちています

「ヴィシュヌ神」

無数の顔と手足で世界を混沌から救うと言います

このヴィシュヌ神も変化観音の一つとして取り込まれます

「馬頭観音」

●「秘密仏教」を略して密教

最高の教えなので、教えの内容も、修行の内容も

一番高度だからそう簡単に教えられません

例えば密教からすると、密教以前の仏教を「顕教」と言います

表に出ている教え

ある意味では誰に教えてもいいよという

密教の最高の奥義はまさにブッダの悟り

アナ:前回「ブッダは何も言わなかった」と言われませんでしたか?

だから難しいんです

ブッタは「こう修行しなさい」とは言いましたが

「これが悟りだ」とは言わなかった

でも修行というのはブッダの悟りを追体験することですから

追体験しようにもその中身が分からない

ですから仏教の歴史は、それをどうしたら極められるかという

試行錯誤の歴史だったとも言える

●修行の方法

「座禅」

一番の典型例は座禅 座って瞑想をする

もう一つは、ブッタの悟りとは何かということを考えた

知的、論理的に一生懸命言葉を使って極めようとした

この二つが相まってブッダの悟りを追求し続けたのが仏教の歴史です

言葉で悟りを表現することはできない

じゃあどうしたら悟りを知ることができるか

それで見出したものが象徴、シンボル

「象徴」

ブッダが悟りの世界を言葉では表現できないけれども象徴では表現できると密教は考えた

たぶんそれを私たちに端的に語ってくれるのは護摩だと思います

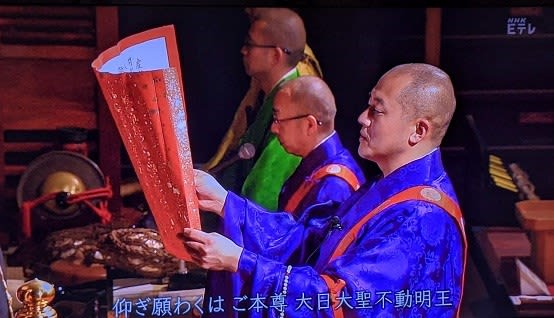

所願の成就を願う密教の儀礼である護摩では

僧侶たちはいくつもの象徴を駆使します

それによって人と仏が一体となることを目指します

初めに僧侶は鐘を鳴らします

これは不動明王を招く合図

ここから象徴を駆使する密教独自の手法が用いられます

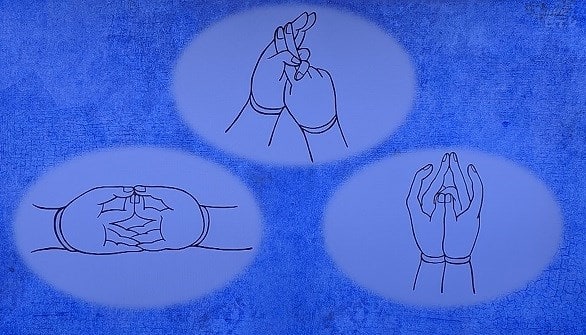

「三密加持」

三密とは身体と言葉と心

この三つで僧侶は仏を徹底的に模倣します

「印契」

手に仏が結んでいる印契と同じ形をむすびます

380余り種類があり、祈りの対象となる仏や目的に合わせて使い分けます

印契は秘密の技法で、周囲から見えないよう袖の中で結ばれます

「真言」

次に僧侶は仏をたたえる聖なる呪文「真言」を唱えます

そして心では仏の姿形をありありとイメージします

こうして僧侶は仏と一体化し、人々の願いを叶える力を得るとされます

「仏と一体になる」

生身の人間のままで何かができるとは考えない

そのものになりきってしまうことによって

人間ではできない行為ができるという発想

「三密とは、身体、言葉、心」

仏を真似た果てに一体と考える

ただ真似ただけでは仏にはたどり着かない

「加持」

空海はこう言ってます

「加持の加は仏が修行者に働きかけること

持は修行者が仏の力を受け止めること

双方向の力が結びついた時に次元を越えて

修行者は仏や神々と融合し一体化する」

「入我我入」

仏が私に入ってくる

私が仏に入っていく

この相互の関係の中で、ある瞬間に

私が仏そのものになり得るという発想です

アナ:

憑依すると言う感覚としては分かるんですが

いくら徳の高い高僧だとしても

本来人間が「穢れ」であるとすると

仏に入っていくなんてあり得るんですか?

「相互の関係」

密教独特の発想ですよね

これがすごく重要になってきます

「一神教」

絶対的な神の恩寵によって穢れた自分が許される

完全なる上下関係がある

「仏性」

元々、大乗仏教の中でも言われている

全てのものに仏となる可能性が宿っていますよという発想がある(同感

一人残らず仏となる可能性を持っている(ヒトだけじゃなく全てだと思う

ある種、楽観的と言うか「性善説」とも言えます

現実では人間は悪いこともするんですけれども

それでも全ての人の中に小さいかもしれないけれども

仏となり得る可能性が宿っているという発想

それが大乗仏教で、それを大きく発展させたのが密教

「肯定する発想」

仏になる可能性があるとしても膨大な時間がかかるという設定だった

無限大に近い時間を3回くらい繰り返さないとダメみたいな

それに対して密教は、今生きている体のままで

今生きている時間の中で仏になる可能性があるという方向に振ったわけです

非常に肯定的と言うか、人間の存在そのものを肯定する発想

「悟った後を考えた密教」

もう一つ言えば密教以前は、どうしたら悟れるかばかりを追いかけてきた

密教は悟ったらどうするかを考えた

アナ:そこで終わりじゃないんですか?

もし自分が仏になれたらば、一般の人たちにどういう恩恵を施そうか

ということを考えたと思う

空海が色んな社会事業をしたのは

仏になった身で人々をどう救うかを実践したんだと思います

「利他行」

つまり悟りというのは私個人の問題ですけれども

悟ったら何をするかというのは私を超えたもので

それがもともと大乗仏教が理想としていた「利他行」

自分を救うためには、まず人を救わなければダメですよという発想

それを非常に具体化した

それこそが究極の悟りかもしれません

●空海は庶民を救う社会事業に生涯をかけた

日本最大のため池 満濃池

たびたび決壊し人々を悩ませてきた

821年 空海は難航していた堤防の修繕に乗り出す

唐で学んだ土木の技術を生かして、わずか2ヶ月あまりで完成させたという

(何か超人的な力じゃなくて、ちゃんと技術を用いたのね

空海のふるさと香川には1万4000余りのため池がある!

伝承ではそのすべてが空海の手で作られたと言う

●空海は今も全国津々浦々で慕われている

岩手県東和町の小さな集落にも空海にまつわる言い伝えが残っている

(こんなに広々としたのどかなところがまだあるんだ

「これは空海なんだよ」(白菜が?

古くから人々に親しまれてきた山の湧き水

空海が地面に杖を突き立てたところ、こんこんと清水が湧き出たと言う

●密教の中で曼荼羅が果たした二つの役割

曼荼羅があるから密教がある

密教があるから曼荼羅があるという関係だったと思います

「憑代(よりしろ)」

神聖な空間を提供する

護摩もそうですが、あそこに神さま仏さまをお呼びする

よりしろ的なものとして曼荼羅が生み出された可能性がある

今も日本の地方で「大神楽」をやりますなんていう時に

神様が降りてくる依り代を張り巡らして作る風習が残っていますが

間違いではないと思います

これはずっと後のもので

最初はこんな複雑なものではなかったはず

これもいろんな学説があるんですが

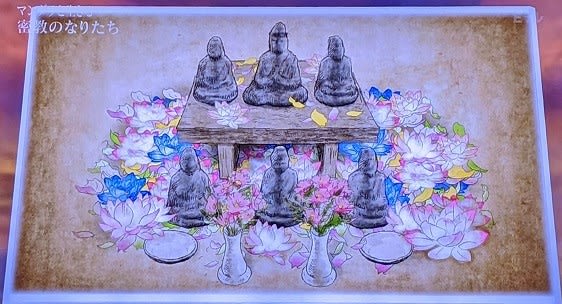

一つご紹介したいのを描いていただいた

40cmほどの正方形の板に足があって

円形の場合もあったようですが

そこに簡単な形の仏像や何かを置いて、いろんな供物を並べた

熱帯の地域ですから、蓮華の花などを並べて供養して

そこにお招きするということをやっていたという説があります

「地面に描く方法」

綺麗な土地を選んで、そこを浄化して、曼荼羅を描いて

その中を聖なる空間として、そこに神仏をお招きする

場合によってはその中に入って密教の儀礼を行うとか

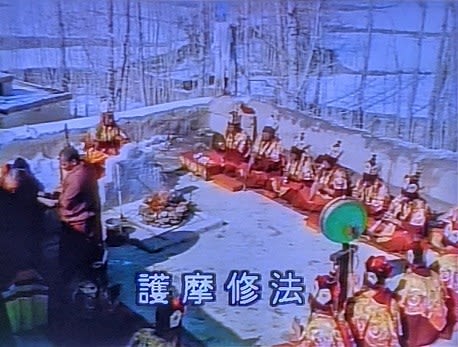

実は今もチベットには当時の曼荼羅に近いものが伝承されています

アナ:花の模様のように見えますね

燃料として周りに牛糞を並べて、そこで護摩を焚く 「護摩修法」

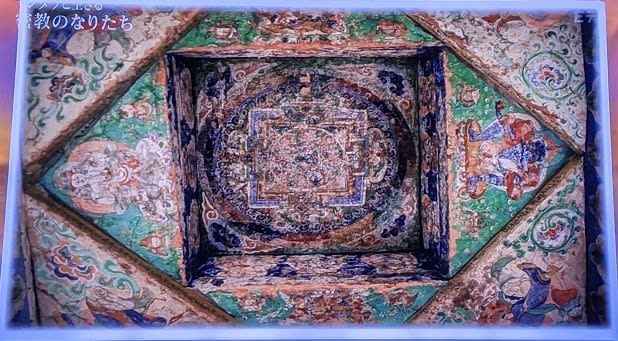

「砂絵曼荼羅」

色を付けた砂で曼荼羅を描いていく

咳やくしゃみをしたら全て消えてしまいます

規定があり、そこから逸脱することは許されない

特に重要なのは、密教の後継者を育てるために絶対必要な儀礼がある

仏像を清める場合でも曼荼羅が使われてきたみたいです

多分これだと一週間近くかけて描いたと思いますが

儀式が終わったら原則としてさっと消してしまう

「空」

仏教の教えの中で「永遠不滅なものは何一つない」

空という考え方があります

それをまさに実践して見せるわけです

どんなに芸術的に最高のものを祈りを込めて築いたとしても一瞬にして消してしまう

これは仏教の根本的考え方

●祈りの対象としての曼荼羅

先ほどご紹介したものとほぼ同時代にこういうものもあったのではないかと

残念ながらその時代に作られたものは残っていませんので

日本で作られた参考になるかと思われる例をご紹介します

「叙景曼荼羅」

風景、建物などを描いた曼荼羅

真ん中に如来、その両側に菩薩がいます

その後ろには宮殿のようなものが描かれています

実は曼荼羅って宮殿の中に仏がいる姿なんです

(どこにもいるのでは?

きちんとした区画の中、それ自体が巨大な宮殿という設定になっている

宮殿は曼荼羅にとって非常に重要になってきます

日本の曼荼羅の中にも宮殿はもちろんあります

「胎蔵曼荼羅」

宮殿そのものはちょっと見づらいですが

よく見ると東西南北に門がちゃんとあります

門があるということは、その内側に建物があるということ

●仏画と曼荼羅の違い

曼荼羅は「対称性」などきちんとした規律に基づいて全体が構成されていますが

仏画はそこまではないですよね

こういうものがだんだん複雑に発展していって

今私たちが見ているような曼荼羅に発展してきたのではないかという説もあります

ここに向かって祈る

もう一つは神のよりしろ

実はもう一つ、もっと重要な要素があるかもしれない

「瞑想」

ブッダのお弟子さんが修行した方法は徹底した瞑想です

瞑想が修行の根幹にありますから

瞑想のためのツール、アイテムとして曼荼羅が生まれてきた

最終的には私たちの心の中に曼荼羅が描かれる

心の中に築き上げて、それを内部に向かって照射する

それを具体的に目に見える形で描き出したのが

私たちが今見ているタイプの曼荼羅ということ

「密教の真理そのものが曼荼羅に表現されている」

密教にとっては全てのものが織り込まれているのが曼荼羅である

そこに真理が全て入っている

ですからさまざまな解釈ができますが

宇宙そのものの構造であったり、私たちの心の構造

それを全て目に見える形で示したものが曼荼羅です

●インド北東部の町 ナーランダー遺跡

13世紀 インドの仏教は滅亡します

かつて数千人もの僧侶が学んだ仏教の大学は

イスラム教徒の攻撃を受けて破壊されました

インドでは800年の歴史に幕を下ろした密教

その教えはアジアの国々に受け継がれます

「チベット」

インドの密教に最も近い形を今に伝えているのがチベットです

チベットでは14~15世紀にかけて各地に次々と仏塔が建てられ

そこに競うように曼荼羅が描かれました

仏塔(ストゥーパ)はネパールでもたくさん見たな

・ネパール(2001.9.29-10.7)

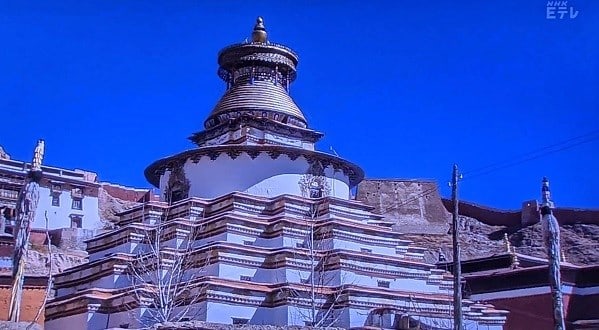

15世紀に建立された「ペンコルチューデ仏塔」

内部の壁面は曼荼羅で埋め尽くされています

密教の仏や神々が乱舞する曼荼羅の世界に包み込まれる空間です

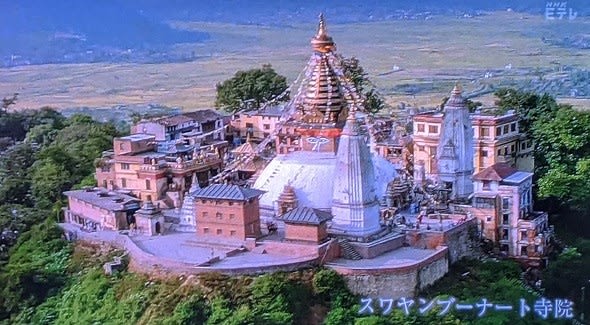

インドとチベットに隣接し、独自の密教文化を育んできたネパール

信仰の中心地「スワヤンブナート寺院」

その存在自体が曼荼羅であると言われています

中心に立つのは目が描かれた仏塔

卵型をしたこの仏塔はブッタの体を表しています

(この目が印象的なんだよね

伝説では、寺院の建つカトマンドゥ盆地は

かつて湖だった場所を、仏が作り変えたと言われ

盆地全体が聖なる曼荼羅世界だと考えられています

「醍醐寺 五重塔」

空海が密教を伝えた平安時代に創られた曼荼羅があります

内部の柱や壁には密教の仏の姿が描かれ、空間全体が曼荼羅となっています

この世に悟りの世界を作り出したいという願いが込められています

密教がアジア各地に伝わり、そこで様々な曼荼羅を生み出した

インドで生まれ、広まっていった地域地域でいろんな展開をします

中には曼荼羅を立体化してみせたり

特定の空間を曼荼羅に見立てるということも行われていきました

「曼荼羅の中は神聖な空間」

完全防御 その中に入るととても安心感が得られます

神仏や聖なる存在に守られているということが実感できるだろうと思います

特に曼荼羅を設定することによって

その場所に悪いことが起こらないとか

変なものが入ってこないようにする

「インドのスピティ」@チベットの南側

チベット仏教圏 標高4000mくらいのところに

マコという小さな村がある

この村に入る石造りの門

門の天井には曼荼羅が描かれている

おそらくこの門自体が「結界」になっていて

邪悪なものが入らないようにする役割があったと思う

外部からの敵の侵入を守っている

チベットでいくつかこういう例がありますので

普遍性があるのだろうという気がしています

生きていくことが厳しい世界では

こういうものが必要になるんだと思います

アナ:

日本では現世利益を聞いてくれる

衆生に開かれているようでもありながら奥義は難しい

これは複雑な構造を持っていますね

おそらく日本にある宗教の中で一番説明が難しいと思う

「日本人の感性」

アナ:

仏教の発祥の地インドではもはや廃れてしまったのに

遠く離れた日本では密教がここまで残っているのも不思議ですね

多分日本人の伝統的な感性に響き合うものがあったと思う

宗派としては空海の真言宗が密教ですし

天台宗の中にも密教の要素が残ってますし

いわゆる日本の伝統仏教の中でも古手のほうに

非常に強く密教的な色彩が残っていて

多分これは日本人がもともと仏教が入ってくる前から

日本は「やおよろずの神」などに守られている

という感性と響きあうところもあったでしょうし

先ほどの護摩のように、いつも多くの人々の期待を集め続けて

今日に至っているだと思います

秘密仏教の極意は極めて難しいんですが

同時に一番民衆に対して開かれているタイプの仏教でもある

両極端と言うか、そこが密教の所以でもある

第3回は「世界とつながる」

何回まであったんだろう?

【ブログ内関連記事】

・この世の全てが知りたい 南方熊楠

・竹沢うるま トークイベント@キヤノンホールS(東京・品川)(2016.10.22)

・『NHK 祈りの造形 仏像物語 仏はどこに、どんな姿で』(学研)

・企画展「いのりのかたち 八十一尊曼荼羅と仏教美術の名品」@根津美術館