≪世界遺産・ヴィエリチカの岩塩鉱山≫

4日目の午後は、カルヴァリアを後にして「世界遺産・ヴィエリチカの岩塩鉱山」を訪れた。

かってこの地は海の底だったが、やがてこの地が隆起したことにより、海底に溜まった岩塩が地上近くに持ち上がったという。

ここは紀元前5,000年から岩塩を採掘した所だという。本格的には1250年頃より1950年代まで700年間も採掘作業が続き、冷蔵庫が無かった時代に食品などを保存するのに欠かせないものとして世界中に輸出されて来た。

坑道は9層にも及んでいて、最深部は地下327m、坑道の延長距離は300kmにも及ぶらしい。

私達が歩いた坑道の長さは、公開されている2.5kmで、最深部は、地下135mだった。気温は年中14度だという。

先ず、労働者達が利用したエレベータに乗り込んだ。定員は7人の狭い木の箱で、鉄製の扉が付いていた。

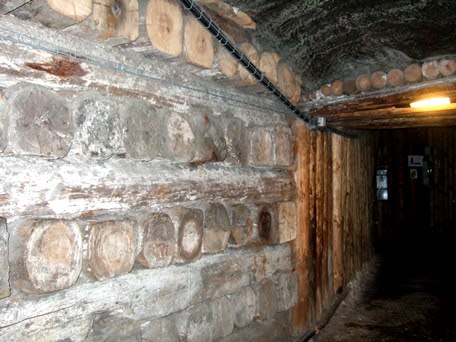

地下に下りると、太い丸太が坑道が崩れないように壁と天井を支えていた。その丸太は長い年月に渡って岩塩が沁み込み、金属の様に硬くなっていた。

坑道には20~30m程の間隔で木製の扉が幾つも付いていて、ガイドが見学者全員がいる事を確認しながら次々と扉を開けて進んだ。坑道が通気口の役割をしているため、強い気流が一気に流れない様にするためらしかった。

所々に沁み出した岩塩が結晶になって張り付いていた。

採掘当時の様子は、人形や馬の模型で分かり易く展示されていた。採掘した重い岩塩を運ぶトロッコを動かしたり、地上に箱を上下させて運び出すのには、太いロープを人力や馬力で円柱に巻き付けて行っていたのだ。

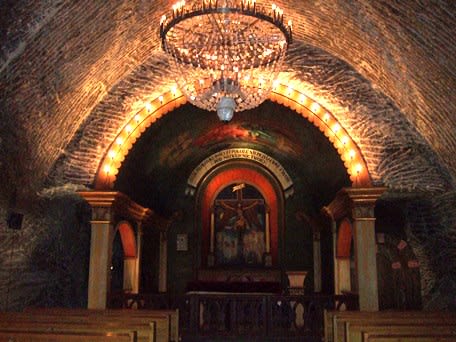

途中には、巨大な採掘後の空間を利用して礼拝堂が造られていて、色々なレリーフや工夫の像、シャンデリア、マリア像など、全てが結晶した岩塩を彫って造られていた。

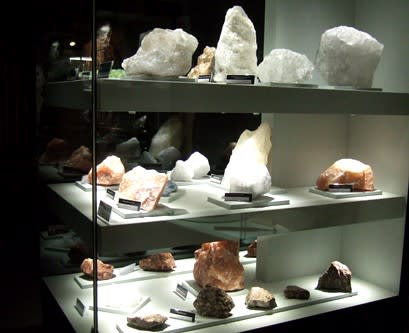

岩塩はその中に含まれる鉱物によって色が異なるが、その結晶もケース内に展示されていた。

見学後に店で土産に岩塩を買った。精製塩より結晶が大きく、舐めると鉱物が多いために塩辛さが弱く、美味しかった。

最新の画像[もっと見る]

-

まだ余っている「手作りマスク」

1週間前

まだ余っている「手作りマスク」

1週間前

-

今朝も銀世界。ブラウス完成

1週間前

今朝も銀世界。ブラウス完成

1週間前

-

今朝も銀世界。ブラウス完成

1週間前

今朝も銀世界。ブラウス完成

1週間前

-

3月の庭仕事(2)シクラメンが満開

2週間前

3月の庭仕事(2)シクラメンが満開

2週間前

-

生命保険会社からあったコンタクトの謎

3週間前

生命保険会社からあったコンタクトの謎

3週間前

-

「インド綿」の生地を色止めする

3週間前

「インド綿」の生地を色止めする

3週間前

-

「インド綿」の生地を色止めする

3週間前

「インド綿」の生地を色止めする

3週間前

-

「インド綿」の生地を色止めする

3週間前

「インド綿」の生地を色止めする

3週間前

-

「インド綿」の生地を色止めする

3週間前

「インド綿」の生地を色止めする

3週間前

-

最近の朝食は「手作りジャム」でトースト

3週間前

最近の朝食は「手作りジャム」でトースト

3週間前

旅行記中ところどころにある写真に写っている、緑の平地と赤屋根の色合いがいいですね。

昔は「白い金」といわれて高価だったようですよ。エジプトのミイラ造りのも使われたようですしね。

このロープの装置は知恵が生み出したものですね。

そういえば今だってエレべーターの原理は同じでしょう?

ポーランドには高い山がないので、日本と違って大地を効率良く農業、酪農、商工業に使え、しかも北部は海が開けているという魅力的な国です。だから周囲の列強国に常に侵略されたのだろうと思います。

サマンサどら猫さん、お早うございます♪

こんな凄い規模の岩塩抗は珍しいと思いました。中の空気は炭鉱と違って綺麗で、治療にも使われたそうです。