まずは、応援クリックお願いします。

今何位?にほんブログ村

今何位?にほんブログ村

好評配信中、メールマガジンで学ぶ

好評配信中、メールマガジンで学ぶ

月に4回発信。自然菜園のコツや無農薬菜園の新常識をご紹介!!

「プロの家庭菜園講師・竹内孝功が教える

『5分で学ぶ超カンタン週末無農薬栽培のコツのコツ』」

当月無料サービス実施中!

登録申込当月分の1ヶ月は無料でお読み頂けます 詳細

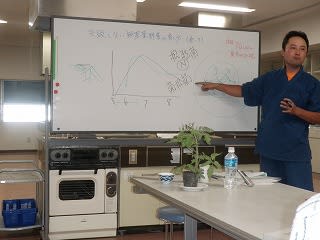

今日は、「有機農業が目指す脱原発と自給、共生の社会」の講演会でした。

慣れない司会を任されまして、拙いながらやりきって今帰ってきたところです。

今回、長野県有機農業研修会と安曇野グリーン王国共催の講演会に、

講師の先生に、日本有機農業研究会の幹事であり、

1973年設立の「使い捨て時代を考える会」代表の

槌田 劭(つちだ たかし)さんをお招きしました。

とても気さくで、壇上に用意した教壇から飛び降り、みんなと同じ高さで講演が始まりました。

脱原発というタイトルの講演会ですが、

原発の根本から、現代の生活の根底から見直すお話しに、みんな聴き入っていました。

当然、会場の暖房、照明は消し、自然の明かりの中講演会が行われました。

槌田先生のお話しは、単なる批判で終わるのではなく、

根源を見つめ直し、再び繰り返されないように、今の生活をどう一歩ずつ変えていくのか。

「有機農業の基本は共生と循環による安定で、経済(お金)ではなく、いのちに依存する農業。

多様な生きものの共生によって安定する生態系を田畑に実現する農業であることから、

有機農業こそが、最良のエネルギー産業であり、真に持続的である。」と

自分の生き方、原発裁判の経験から説かれ、納得するものばかりでした。

講演会の後半は、参加者の質問、感想などを交えながら、対談形式で質疑応答が行われました。

今回の内容は、1990年に出版された『脱原発・共生への道』が再版され、20年前に書いたものが今まさに読める内容です。

今ここで問われている原発の問題は難しい要素は持っていますが、

著書にもある「足元の くらし変えよう 一歩ずつ」

自分の生きる生活の中でできることから答えていこうと思いました。

明日の菜園の教室案内

Azumino自給農スクール

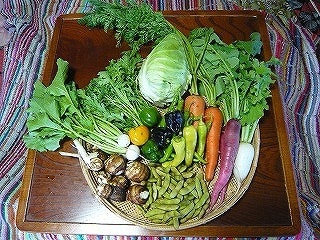

11月27日(日)「畑コース」ダイズの収穫・脱穀、冬野菜の収穫、麦踏み種

自然農園の作り方から、無農薬栽培の共通の基本を体験しながら学べます。

好評配信中、メールマガジンで学ぶ

好評配信中、メールマガジンで学ぶ

月に4回発信。自然菜園のコツや無農薬菜園の新常識をご紹介!!

「プロの家庭菜園講師・竹内孝功が教える

『5分で学ぶ超カンタン週末無農薬栽培のコツのコツ』」

当月無料サービス実施中!

登録申込当月分の1ヶ月は無料でお読み頂けます 詳細

今日は、「有機農業が目指す脱原発と自給、共生の社会」の講演会でした。

慣れない司会を任されまして、拙いながらやりきって今帰ってきたところです。

今回、長野県有機農業研修会と安曇野グリーン王国共催の講演会に、

講師の先生に、日本有機農業研究会の幹事であり、

1973年設立の「使い捨て時代を考える会」代表の

槌田 劭(つちだ たかし)さんをお招きしました。

とても気さくで、壇上に用意した教壇から飛び降り、みんなと同じ高さで講演が始まりました。

脱原発というタイトルの講演会ですが、

原発の根本から、現代の生活の根底から見直すお話しに、みんな聴き入っていました。

当然、会場の暖房、照明は消し、自然の明かりの中講演会が行われました。

槌田先生のお話しは、単なる批判で終わるのではなく、

根源を見つめ直し、再び繰り返されないように、今の生活をどう一歩ずつ変えていくのか。

「有機農業の基本は共生と循環による安定で、経済(お金)ではなく、いのちに依存する農業。

多様な生きものの共生によって安定する生態系を田畑に実現する農業であることから、

有機農業こそが、最良のエネルギー産業であり、真に持続的である。」と

自分の生き方、原発裁判の経験から説かれ、納得するものばかりでした。

講演会の後半は、参加者の質問、感想などを交えながら、対談形式で質疑応答が行われました。

今回の内容は、1990年に出版された『脱原発・共生への道』が再版され、20年前に書いたものが今まさに読める内容です。

今ここで問われている原発の問題は難しい要素は持っていますが、

著書にもある「足元の くらし変えよう 一歩ずつ」

自分の生きる生活の中でできることから答えていこうと思いました。

明日の菜園の教室案内

Azumino自給農スクール

11月27日(日)「畑コース」ダイズの収穫・脱穀、冬野菜の収穫、麦踏み種

自然農園の作り方から、無農薬栽培の共通の基本を体験しながら学べます。

。

。

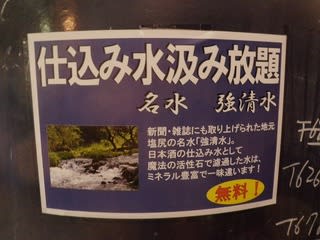

松本浅間温泉の玉之湯旅館さんとコラボ企画

松本浅間温泉の玉之湯旅館さんとコラボ企画

、時々

、時々 の予報。

の予報。

6月22日(水)『ずくなし家庭菜園教室』

6月22日(水)『ずくなし家庭菜園教室』  6月28日(火)NHKカルチャー「マクロビオティック&キッチンガーデン」

6月28日(火)NHKカルチャー「マクロビオティック&キッチンガーデン」

。

。

。

。