本日、 。

。

昨日は自然菜園スクール「自然稲作・発酵コース」開催日、肌寒い風の強い一日でした。

前もって、春起こしを行い、苗代準備を進めての開催でした。

田んぼの野良仕事には、タイミングが大切です。

前もっていつでもできる準備をしておき、タイミングよく決行することで、自然の流れに乗ることができ、稲もよく育ってくれます。

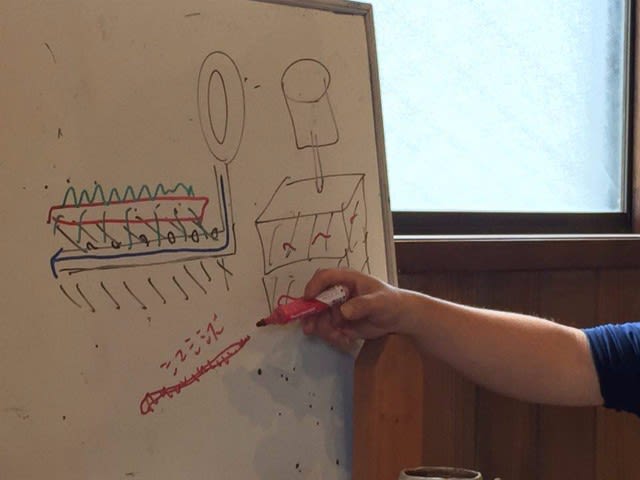

自然稲作・発酵コースでは、まず簡単な座学を行い、今の時期のポイントを抑えながら、少しずつ稲の気持ちになれるように勉強します。

田んぼでは、どのような野良仕事で、現在を迎えたのかを実際に観ていただき、重要な点はなるべく見学できるようにしております。

米ぬかのボカシ造りも行いました。

必須アイテムではないにしろ、今まで化学肥料栽培していた田んぼや寒冷地などでは、前もって発酵させておき微生物の力を高めておいたり、少しでも米ぬかの分解を進めておくことで、

自然に稲が育つ環境を調えるのもとても大切です。

ボカシづくりには最低1カ月以上かかるので、田植えの1ヶ月前には最低仕込んでおく必要があります。

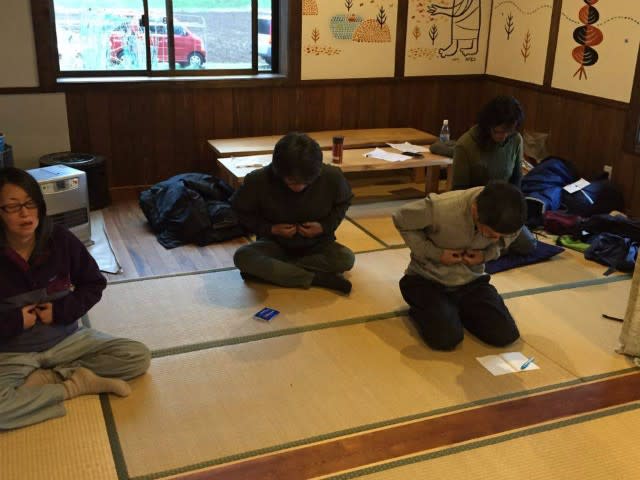

基本の苗箱へのバラ蒔きも手順どおりに観ていただき、その後実際にやってみて身体でも覚えていきます。

ポット苗も同時に体験します。

ハウスの中で並べる作業もみんなで手分けしながら行います。

その後、シルバーシートなどで保温、保湿を行って稲が発芽してくれるのを待ちます。

2週間前に蒔いた苗は、

できたての苗代に並べていきます。

最後に、今が満開の桜。桜持ちを食べながら質疑応答をかわし今月の学びは終了でした。

化学肥料と農薬(除草剤)、機械を用いることで、お米の生産はまず誰でも平均的にできるようになったのも事実です。

しかし、無農薬で誰でも楽々しかも美味しく充分収穫できる方法はまだ定着していません。

それは、地域風土に左右され、田んぼの環境、技術格差などで、なかなかままならないのも事実です。

しかし、明治以前のようなまだ個人の経験などに限られた無農薬の時代から、

全国的に研究がすすめられ、大規模農家でも無農薬栽培が可能になった現在、これからは、個人の自給用の田んぼでその技術や知識の普遍化、考え方を広げる時期になってきました。

まだまだわからないことも多いのですが、わかってきたことを元に、実際にやってみながら、一緒に自給用の自然稲作ができるような基本的な考え方や技術を佐々琢磨していきたいと思っております。

来月はいよいよ田植えです。

春から初夏に向けた田植えまでの育苗や田づくりが目下の野良仕事です。

2017年の自然菜園スクールホームページ。

来年は、新しい自給稲作コースの増設、自然菜園実践コースのバージョンアップなどお楽しみに~。

自然菜園スクールも10年目。

10年間、生徒さんからの率直なアンケートなどのご意見を反映させてきたこともあり、2017年は受け取りやすい教室になったのではと思っております。

菜園教室では、教えきれない移住、田舎暮らし、自分らしい自給生活のノウハウと実体験を学べる

「自給自足ライフスクール」は、1泊2日なので、人数は限られてきますが、その分濃厚な時間を過ごせるスペシャルワークショップ。

半農半Xをテーマに、自給農を極め、自分の才能を開花させるのがテーマです。

今年は、薪のある生活を充実させるために、薪小屋作りやチェーンソーの使い方、ロケットストーブも作ってみようと思います。お楽しみに~

「自然菜園スクール」では、遠方からもより来やすい通いやすいように、土曜日開催の教室も充実させました。

土曜日であれば、安曇野校で開催する「自然菜園入門コース」、「自然菜園実践コース」への参加に、前泊も後泊も安曇野地球宿さんですれば通いやすく、

長野校「自然育苗タネ採りコース」、「自然菜園見学コース」、「自然稲作・発酵コース」にもご参加いただ来やすくなったかと思います。

2017年土内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

今年度は、いつもの第1水曜日に、城山公民館 18:30~21:25

4月からも第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」

5/3(水)― 夏野菜で土づくり、夏野菜の植え付け(支柱&誘引、混植)、

春野菜の間引き、収穫

6/7(水)― 初夏の土づくり①(マメ科で応援、ボカシづくり)春野菜の自家採種

※自然苗販売会(18:00~18:25駐車場にて)

。

。昨日は自然菜園スクール「自然稲作・発酵コース」開催日、肌寒い風の強い一日でした。

前もって、春起こしを行い、苗代準備を進めての開催でした。

田んぼの野良仕事には、タイミングが大切です。

前もっていつでもできる準備をしておき、タイミングよく決行することで、自然の流れに乗ることができ、稲もよく育ってくれます。

自然稲作・発酵コースでは、まず簡単な座学を行い、今の時期のポイントを抑えながら、少しずつ稲の気持ちになれるように勉強します。

田んぼでは、どのような野良仕事で、現在を迎えたのかを実際に観ていただき、重要な点はなるべく見学できるようにしております。

米ぬかのボカシ造りも行いました。

必須アイテムではないにしろ、今まで化学肥料栽培していた田んぼや寒冷地などでは、前もって発酵させておき微生物の力を高めておいたり、少しでも米ぬかの分解を進めておくことで、

自然に稲が育つ環境を調えるのもとても大切です。

ボカシづくりには最低1カ月以上かかるので、田植えの1ヶ月前には最低仕込んでおく必要があります。

基本の苗箱へのバラ蒔きも手順どおりに観ていただき、その後実際にやってみて身体でも覚えていきます。

ポット苗も同時に体験します。

ハウスの中で並べる作業もみんなで手分けしながら行います。

その後、シルバーシートなどで保温、保湿を行って稲が発芽してくれるのを待ちます。

2週間前に蒔いた苗は、

できたての苗代に並べていきます。

最後に、今が満開の桜。桜持ちを食べながら質疑応答をかわし今月の学びは終了でした。

化学肥料と農薬(除草剤)、機械を用いることで、お米の生産はまず誰でも平均的にできるようになったのも事実です。

しかし、無農薬で誰でも楽々しかも美味しく充分収穫できる方法はまだ定着していません。

それは、地域風土に左右され、田んぼの環境、技術格差などで、なかなかままならないのも事実です。

しかし、明治以前のようなまだ個人の経験などに限られた無農薬の時代から、

全国的に研究がすすめられ、大規模農家でも無農薬栽培が可能になった現在、これからは、個人の自給用の田んぼでその技術や知識の普遍化、考え方を広げる時期になってきました。

まだまだわからないことも多いのですが、わかってきたことを元に、実際にやってみながら、一緒に自給用の自然稲作ができるような基本的な考え方や技術を佐々琢磨していきたいと思っております。

来月はいよいよ田植えです。

春から初夏に向けた田植えまでの育苗や田づくりが目下の野良仕事です。

2017年の自然菜園スクールホームページ。

来年は、新しい自給稲作コースの増設、自然菜園実践コースのバージョンアップなどお楽しみに~。

自然菜園スクールも10年目。

10年間、生徒さんからの率直なアンケートなどのご意見を反映させてきたこともあり、2017年は受け取りやすい教室になったのではと思っております。

菜園教室では、教えきれない移住、田舎暮らし、自分らしい自給生活のノウハウと実体験を学べる

「自給自足ライフスクール」は、1泊2日なので、人数は限られてきますが、その分濃厚な時間を過ごせるスペシャルワークショップ。

半農半Xをテーマに、自給農を極め、自分の才能を開花させるのがテーマです。

今年は、薪のある生活を充実させるために、薪小屋作りやチェーンソーの使い方、ロケットストーブも作ってみようと思います。お楽しみに~

「自然菜園スクール」では、遠方からもより来やすい通いやすいように、土曜日開催の教室も充実させました。

土曜日であれば、安曇野校で開催する「自然菜園入門コース」、「自然菜園実践コース」への参加に、前泊も後泊も安曇野地球宿さんですれば通いやすく、

長野校「自然育苗タネ採りコース」、「自然菜園見学コース」、「自然稲作・発酵コース」にもご参加いただ来やすくなったかと思います。

2017年土内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

今年度は、いつもの第1水曜日に、城山公民館 18:30~21:25

4月からも第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」

5/3(水)― 夏野菜で土づくり、夏野菜の植え付け(支柱&誘引、混植)、

春野菜の間引き、収穫

6/7(水)― 初夏の土づくり①(マメ科で応援、ボカシづくり)春野菜の自家採種

※自然苗販売会(18:00~18:25駐車場にて)

。

。

の予報。

の予報。