本日、 ときどき

ときどき 。

。

先日、自然菜園スクール見学会コースで撮っていただいた写真です。

今年は生育が遅かったものの、長雨で、セスバニアばかりが田んぼに育ち、ようやく背丈を越えたので、先日刈り敷きました。

元々ここは、田んぼでした。

去年の秋からうちで使わせていただけるようになったので、秋遅くに深く耕してもらう前日に、ライムギを全面播いて稲ワラを敷きつめたまま越冬した3月頃の写真です。

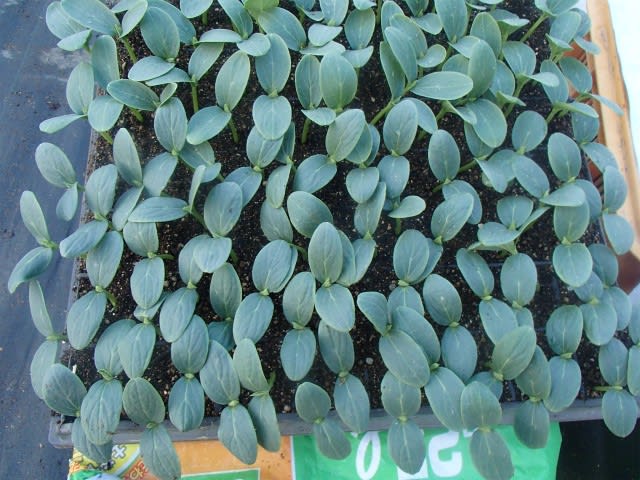

その後、5月の状況ですが、ライムギはまばらで、細く、120cmの支柱を20cm挿した100cmの支柱にも満たない貧弱な生育となったため、

ライムギは本来、2m以上の背丈で、茎葉もっと太く色も濃いものです。

本来のライムギの生育が見られなかったので、まだ田んぼのままだと判断し、次の手を打ちました。

田んぼが良く乾いているときに、セスバニア、ソルゴー、クロタラリアを混ぜた田んぼを畑に転換する緑肥mixを播いてから、浅くトラクターで鋤き込みました。

もう少し、ライムギがちゃんと育っていたら、ライムギの上からタネを播いて刈り敷くだけでよかったのですが、あまりにライムギがまばらで、タネを隠すほど生えていなかったので、今回はタネを鋤き込むことにしました。

そして、9月上旬。ようやく背丈を越えたセスバニア。花も咲き始めてきたので、

背丈の半分ほど刈りました。

いつもは、セスバニアをこのまま1カ月半位、花が咲いたら、背丈の半分を刈るを繰り返し、セスバニアたちが木化しないように、脇芽を伸ばしながら生きながらえさせるのですが、

残暑もなく、涼しい天気になってきたので、無理に引き延ばすのではなく、

今回は、10月末のライムギの播種までにまだ2カ月ほどあったので、1mのセスバニアの上から

「エンバク」と「レンゲ」を中心に、果樹園になるように、耐水性の強い、果樹園にもむいた緑肥、「イタリアンライグラス・ワセフドウ」と「ペレニアルライグラス」、そして地力と景観として「クリムソンクローバー」をブレンドしました。

「エンバク」だけが農薬コーティングしてあり不満はありますが、今回田んぼを転換するのに、耐水性の強い「エンバク・前進」を水田裏作用としてどうしても用いたかったので、妥協しました。

農薬対策として、長袖、マスク、ゴーグル、軍手は欠かせません。

来年からは、自然にこぼれたエンバクが雑草化してくれることを期待します。

15a(1500㎡)の農地全面に1mに高刈りしたセスバニアの上からタネをばら蒔きました。

※風が強い日や葉が濡れている朝夕は避けます。

こんな感じで、セスバニアなど前作の緑肥作物の根本にタネがばらまかれます。

草払い機を駆使し、播いた緑肥作物が刈り敷いたセズバニアたちの間から発芽できるように、

播いた日に刈り取り、1mのセスバニアが3分割されるように、刈った草が固まらないように、草を刈るので、通常の2~3倍の時間がかかります。

※ハンマーモアをお持ちの方は、あっという間に粉砕されるので、超簡単です。

丸一日かかって、全面を刈り敷き終わり、今日明日の雨で、レンゲ、エンバクたちが無事発芽してくれると助かります。

※セスバニアたちを鋤き込んで、土に還してから秋にライムギ播く方法もありますが、大型のトラクターでないと、からまってしまうので、ご注意ください。

セスバニアたちを鋤き込むことで、早く有機物を土に還すことはできますが、個人的には、元田んぼには畑の生き物がいないので、鋤き込むことよりも刈り敷くことの方が、残った根や敷き草、そしてまだ生えている草もあるので、生物層が多様になり、かえって早く菜園化できるように感じております。

この後は、10月末~11月上旬が当地のライムギの播種適期なので、これから生えてくる緑肥作物の上から種まきし、軽く草を刈ってライムギを越冬させようと思っております。

そして、状況次第で、ライムギを刈るだけにするか、トラクターで鋤き込むか、もう一年セスバニアたちによって深く耕して、抜本的に改善するのかは、ライムギの生育次第になるでしょう。

ライムギが良く育つように、必要に応じて、米ぬかを播いたりするかもしれません。

以前にこの地域の田んぼを畑に転換した際は、セスバニアだけでなくクロタラリアやソルゴーも旺盛だったので、菜園化が速かったのですが、今年は天候も雨ばかりで、セスバニアばかりか、ヒエも旺盛だったので、より水が抜けにくかったようです。

この田んぼは、果樹園にするつもりなので、肥沃度よりも水はけと水やりが簡単になるように、冬の間に明渠も合わせて掘ろうと思っております。

ときどき

ときどき 。

。

先日、自然菜園スクール見学会コースで撮っていただいた写真です。

今年は生育が遅かったものの、長雨で、セスバニアばかりが田んぼに育ち、ようやく背丈を越えたので、先日刈り敷きました。

元々ここは、田んぼでした。

去年の秋からうちで使わせていただけるようになったので、秋遅くに深く耕してもらう前日に、ライムギを全面播いて稲ワラを敷きつめたまま越冬した3月頃の写真です。

その後、5月の状況ですが、ライムギはまばらで、細く、120cmの支柱を20cm挿した100cmの支柱にも満たない貧弱な生育となったため、

ライムギは本来、2m以上の背丈で、茎葉もっと太く色も濃いものです。

本来のライムギの生育が見られなかったので、まだ田んぼのままだと判断し、次の手を打ちました。

田んぼが良く乾いているときに、セスバニア、ソルゴー、クロタラリアを混ぜた田んぼを畑に転換する緑肥mixを播いてから、浅くトラクターで鋤き込みました。

もう少し、ライムギがちゃんと育っていたら、ライムギの上からタネを播いて刈り敷くだけでよかったのですが、あまりにライムギがまばらで、タネを隠すほど生えていなかったので、今回はタネを鋤き込むことにしました。

そして、9月上旬。ようやく背丈を越えたセスバニア。花も咲き始めてきたので、

背丈の半分ほど刈りました。

いつもは、セスバニアをこのまま1カ月半位、花が咲いたら、背丈の半分を刈るを繰り返し、セスバニアたちが木化しないように、脇芽を伸ばしながら生きながらえさせるのですが、

残暑もなく、涼しい天気になってきたので、無理に引き延ばすのではなく、

今回は、10月末のライムギの播種までにまだ2カ月ほどあったので、1mのセスバニアの上から

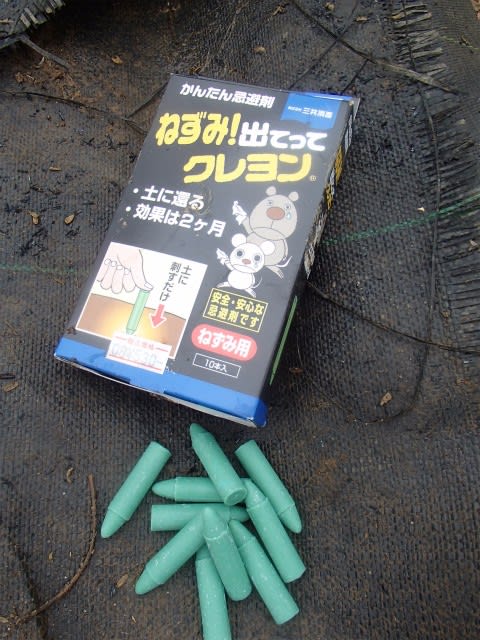

「エンバク」と「レンゲ」を中心に、果樹園になるように、耐水性の強い、果樹園にもむいた緑肥、「イタリアンライグラス・ワセフドウ」と「ペレニアルライグラス」、そして地力と景観として「クリムソンクローバー」をブレンドしました。

「エンバク」だけが農薬コーティングしてあり不満はありますが、今回田んぼを転換するのに、耐水性の強い「エンバク・前進」を水田裏作用としてどうしても用いたかったので、妥協しました。

農薬対策として、長袖、マスク、ゴーグル、軍手は欠かせません。

来年からは、自然にこぼれたエンバクが雑草化してくれることを期待します。

15a(1500㎡)の農地全面に1mに高刈りしたセスバニアの上からタネをばら蒔きました。

※風が強い日や葉が濡れている朝夕は避けます。

こんな感じで、セスバニアなど前作の緑肥作物の根本にタネがばらまかれます。

草払い機を駆使し、播いた緑肥作物が刈り敷いたセズバニアたちの間から発芽できるように、

播いた日に刈り取り、1mのセスバニアが3分割されるように、刈った草が固まらないように、草を刈るので、通常の2~3倍の時間がかかります。

※ハンマーモアをお持ちの方は、あっという間に粉砕されるので、超簡単です。

丸一日かかって、全面を刈り敷き終わり、今日明日の雨で、レンゲ、エンバクたちが無事発芽してくれると助かります。

※セスバニアたちを鋤き込んで、土に還してから秋にライムギ播く方法もありますが、大型のトラクターでないと、からまってしまうので、ご注意ください。

セスバニアたちを鋤き込むことで、早く有機物を土に還すことはできますが、個人的には、元田んぼには畑の生き物がいないので、鋤き込むことよりも刈り敷くことの方が、残った根や敷き草、そしてまだ生えている草もあるので、生物層が多様になり、かえって早く菜園化できるように感じております。

この後は、10月末~11月上旬が当地のライムギの播種適期なので、これから生えてくる緑肥作物の上から種まきし、軽く草を刈ってライムギを越冬させようと思っております。

そして、状況次第で、ライムギを刈るだけにするか、トラクターで鋤き込むか、もう一年セスバニアたちによって深く耕して、抜本的に改善するのかは、ライムギの生育次第になるでしょう。

ライムギが良く育つように、必要に応じて、米ぬかを播いたりするかもしれません。

以前にこの地域の田んぼを畑に転換した際は、セスバニアだけでなくクロタラリアやソルゴーも旺盛だったので、菜園化が速かったのですが、今年は天候も雨ばかりで、セスバニアばかりか、ヒエも旺盛だったので、より水が抜けにくかったようです。

この田んぼは、果樹園にするつもりなので、肥沃度よりも水はけと水やりが簡単になるように、冬の間に明渠も合わせて掘ろうと思っております。

ときどき

ときどき