メモを数えると完成までに7日を要した事になる。7日と言っても午前中の2時間程度を費やしたに過ぎないから実働時間は14時間くらいか。フルタイムで作業して2日間を要する作業だったともいえる。とは言え綿密に計画準備して開始した工作ではないのでビスやネジ類の不足があって、その都度購入している手間もバカにはならない。

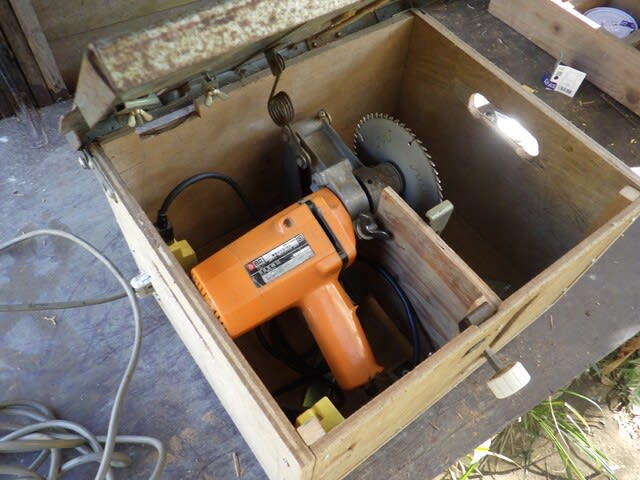

最終日の作業は容器に持つ手掛かりとなる穴を開ける事、切粉の排出を行う底板の穴、延長コードを差し込むコンセントの取り付け、内部に仕切り板を入れて電源コードや仕舞った用具箱が丸鋸に接触しない工夫等々、まあ、一言で言えば仕上げの作業である。出かけるのに気が急いて着替えの時に懐炉を貼るのを忘れたからやはり痛みを意識しつつの作業になった。懐炉を貼っておくだけで不要の痛みを感じなくても良いだけに必需品である。

完成後の試運転は上々だった。運転音が少々ザワザワしている感も無い訳でも無かったのだが、今までの樹脂製とベニヤ製の違いなのかどうか。1年間ほど使用できなかった鋸盤なので何とも判断しかねるものの試し切断もうまくいって完成と相成ったのである。この間にネットで卓上鋸盤を閲覧しホームセンターや工具店を周ってみていたのだが実物展示が一台も無くて購入の参考にはならなかった。会の備品として後継機の購入を2万円台までならOKと代表から承諾を得てあるけれど実物を見ないで購入は出来かねる。現在ある丸鋸を取り付けて使える鋸テーブルがあるけれど適応機種に入っておらずメーカーのお客様相談センターに問い合わせる必要があるのだが年越ししてからになった。でも今回の苦労で新規購入しなくても当座は間に合うのだが予定の金額の用途を考えなくてはならなくなった。