仕事が一段落したとはいえ、相変わらずの宵っ張り、

おかげで、朝起きたら、眠くて眠くて・・悪循環のままです~

なんとか、もう少し、早く寝るようにしないと~

さて、土曜日は、栗東市六地蔵の、和中散本舗に行ってきました。

昨年4月から、毎月、第1土曜日に開けているんですね。

旧東海道に面して建つ、大きなお屋敷。

江戸時代、この地で薬製造販売をしていた豪商大角弥右衛門家の店舗兼住居。

昔は、間口で税金を納めたので、(だから町家は間口が狭くて奥が長い)

これだけ広いというだけで、お金持ちというのがわかりますね!

寛永年間(1624~1644年)の建築とか。

屋号は「ぜさい」。

薬を売るだけでなく、草津宿と石部宿の「間の宿」として、

公家・大名などの休憩所も務めたそうです。

「和中散」は薬の名前で、徳川家康が腹痛をおこした時に、

これを飲んで治ったことから、家康が命名したとか。

店の間。

この日は、街道歩きの人をもてなさそうと、

赤い毛氈を敷いて、お茶の接待、栗東あられの販売などをしています。

入館料は400円。

店の間には、いろいろな昔の道具や看板などが置かれています。

釜は、お湯を沸かし、薬を飲むのに使われたとか。

煎じたり、お茶のようにして飲んだんでしょうかねぇ。

薬類を入れた引き出しタンスですね。

お賽銭箱、ではなく、売り上げのお金いれ、だそうです。

後ろ側に、引き出しをひくとお金を取り出せるようになってるとか。

看板。

店の間の右手に、薬を製造する仕事場があります。

大きな木製の動輪や歯車の付いた製薬用石臼がありました。

動輪は、大き過ぎてカメラに納まりません。

直径4m、人が二人入って、動かしたとか。

動輪から歯車、石臼をまわし、薬草を砕いたんですね。

これほど大きな動輪や薬製造用の石臼の道具が、

今も残っているのは、ここぐらいだと言われています。

店の間の左側、上手に、門があり、奥への玄関となっています。

このあたりは梅ノ木村といわれたところで、

「梅ノ木立場(うめのきたてば)」が置かれていました。

この「間の宿」も、梅の木本陣と呼ばれたとか。

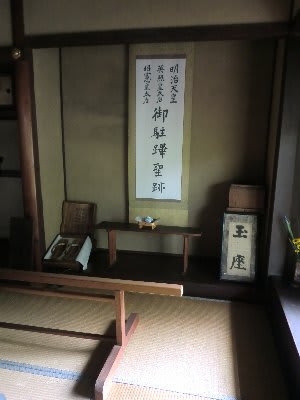

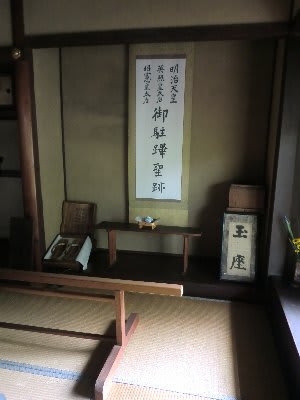

玄関の間がこちら。

本陣側にある門の内側。

大名や公家などやんごとない方はこちらから入ったそうで、

明治期になって来られた「明治天皇御駐踵聖跡」の石碑がありました。

玄関の欄間が二重になっていました。豪華な欄間です。

表側は、めでたい鶴と亀が彫られてます。

裏側は、松と波、でしょうか~

奥の間へいくと、やんごとない方が休憩された上段の間がありますが、

その前に、目に入ってきたのが、りっぱなお庭でした。

冬とはいえ、手入れされたお庭。りっぱなつくばいもあります。

日向山を借景した池泉鑑賞式庭園の庭。小堀遠州作とか。

国の名勝に指定されているそうです。

左手は茶室。

上段の間、床の間には、3回訪れられたという明治天皇が、

お庭を歩くのに使った大きなぞうりも置かれてました。

上段の間には、曽我蕭白(そがしょうはく)の襖絵があるらしいのですが、

貴重な文化財なので、市の歴史博物館で保存してあるそうです。

ひととうり見学して、お茶をいっぷく。

おひな様に見立てたお菓子とお煎茶で。

街道の向かい側にあるのは、馬止め。井戸も見えます。

現在もこの建物の奥に、大角家のお住まいがあるそうですが、

店の間、製薬場、台所、居間と玄関及び屋敷、正門、隠居所などが、

国の重要文化財に、住宅全体が国の史跡に指定されているそうです。

旧東海道をウオーキングする人が増え、

ここを見学したいという声が、多く聞こえるようになったので、

月に一度、開場することにしたそうです。

普段は、予約見学のみ。

以前、この梅ノ木立て場のことを、記事にしたことがあります。

和中散本舗の建物は、『東海道名所図会』にも描かれるほどで、

図書館で借りて、チェックしました~

また、行ってみたいですね~

おかげで、朝起きたら、眠くて眠くて・・悪循環のままです~

なんとか、もう少し、早く寝るようにしないと~

さて、土曜日は、栗東市六地蔵の、和中散本舗に行ってきました。

昨年4月から、毎月、第1土曜日に開けているんですね。

旧東海道に面して建つ、大きなお屋敷。

江戸時代、この地で薬製造販売をしていた豪商大角弥右衛門家の店舗兼住居。

昔は、間口で税金を納めたので、(だから町家は間口が狭くて奥が長い)

これだけ広いというだけで、お金持ちというのがわかりますね!

寛永年間(1624~1644年)の建築とか。

屋号は「ぜさい」。

薬を売るだけでなく、草津宿と石部宿の「間の宿」として、

公家・大名などの休憩所も務めたそうです。

「和中散」は薬の名前で、徳川家康が腹痛をおこした時に、

これを飲んで治ったことから、家康が命名したとか。

店の間。

この日は、街道歩きの人をもてなさそうと、

赤い毛氈を敷いて、お茶の接待、栗東あられの販売などをしています。

入館料は400円。

店の間には、いろいろな昔の道具や看板などが置かれています。

釜は、お湯を沸かし、薬を飲むのに使われたとか。

煎じたり、お茶のようにして飲んだんでしょうかねぇ。

薬類を入れた引き出しタンスですね。

お賽銭箱、ではなく、売り上げのお金いれ、だそうです。

後ろ側に、引き出しをひくとお金を取り出せるようになってるとか。

看板。

店の間の右手に、薬を製造する仕事場があります。

大きな木製の動輪や歯車の付いた製薬用石臼がありました。

動輪は、大き過ぎてカメラに納まりません。

直径4m、人が二人入って、動かしたとか。

動輪から歯車、石臼をまわし、薬草を砕いたんですね。

これほど大きな動輪や薬製造用の石臼の道具が、

今も残っているのは、ここぐらいだと言われています。

店の間の左側、上手に、門があり、奥への玄関となっています。

このあたりは梅ノ木村といわれたところで、

「梅ノ木立場(うめのきたてば)」が置かれていました。

この「間の宿」も、梅の木本陣と呼ばれたとか。

玄関の間がこちら。

本陣側にある門の内側。

大名や公家などやんごとない方はこちらから入ったそうで、

明治期になって来られた「明治天皇御駐踵聖跡」の石碑がありました。

玄関の欄間が二重になっていました。豪華な欄間です。

表側は、めでたい鶴と亀が彫られてます。

裏側は、松と波、でしょうか~

奥の間へいくと、やんごとない方が休憩された上段の間がありますが、

その前に、目に入ってきたのが、りっぱなお庭でした。

冬とはいえ、手入れされたお庭。りっぱなつくばいもあります。

日向山を借景した池泉鑑賞式庭園の庭。小堀遠州作とか。

国の名勝に指定されているそうです。

左手は茶室。

上段の間、床の間には、3回訪れられたという明治天皇が、

お庭を歩くのに使った大きなぞうりも置かれてました。

上段の間には、曽我蕭白(そがしょうはく)の襖絵があるらしいのですが、

貴重な文化財なので、市の歴史博物館で保存してあるそうです。

ひととうり見学して、お茶をいっぷく。

おひな様に見立てたお菓子とお煎茶で。

街道の向かい側にあるのは、馬止め。井戸も見えます。

現在もこの建物の奥に、大角家のお住まいがあるそうですが、

店の間、製薬場、台所、居間と玄関及び屋敷、正門、隠居所などが、

国の重要文化財に、住宅全体が国の史跡に指定されているそうです。

旧東海道をウオーキングする人が増え、

ここを見学したいという声が、多く聞こえるようになったので、

月に一度、開場することにしたそうです。

普段は、予約見学のみ。

以前、この梅ノ木立て場のことを、記事にしたことがあります。

和中散本舗の建物は、『東海道名所図会』にも描かれるほどで、

図書館で借りて、チェックしました~

また、行ってみたいですね~

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます