もうすぐ新年、平成30年=2018年がやってくる、忙しい人にも・暇な人にも平等にやってくる。

国道168号線を北へ ~ 近鉄生駒駅横の狭い曲がりくねった道を上って行く ~ 宝山寺境内の駐車場は進入禁止で、もう少し上の駐車場に停める

宝山寺境内の駐車場では、忙しい人達が新年に向けて露店の準備をしていました。

石段の上には門松が、すっかり迎春の準備は完了

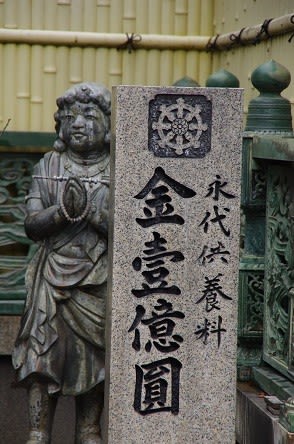

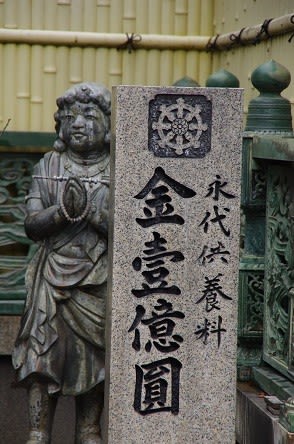

石段の両側や、いたるところに寄進額を刻んだ石碑が所狭しと並んでる

私の頭は煩悩だらけ、どうしてもこんなのに目が行ってしまう

境内は石段だらけ、奥の院へ向かう両側には石仏様がお出迎え??

暖かそうな方や

寒そうな方等々

大師堂前から左へ向かえば生駒山への登山道

登山道はケーブルカーの梅屋敷駅の横を通っている

なかなか可愛いケーブルカーです

こんな登山道が続く

この石段を登り切ったら広い駐車場、 駐車場は閑散としている

まだ階段は続く、この階段を登り切ったら山上遊園地だ

山上遊園地

ケーブルカーの生駒山上駅前から撮影、駅前に二人居てただけ

山上遊園地は 12月1日から翌年3月16日まで冬季休園です、寒々とした光景に冷たい風が流れる

山上からの眺めは、大阪側も奈良県側もボヤッ~としてかなり霞んでいる

山上の休憩所で、30歳台後半とおぼしき女性が二人、カップラーメンを食べながら缶ビールを飲んでいました

山上をうろうろしてから往路を引き返す

駐車場のそばから見る生駒の街並み

年末の寒い中、3時間余の宝山寺と生駒山の徘徊 ・・・ 歩数計は 9,044歩 になっていました

国道168号線を北へ ~ 近鉄生駒駅横の狭い曲がりくねった道を上って行く ~ 宝山寺境内の駐車場は進入禁止で、もう少し上の駐車場に停める

宝山寺境内の駐車場では、忙しい人達が新年に向けて露店の準備をしていました。

石段の上には門松が、すっかり迎春の準備は完了

石段の両側や、いたるところに寄進額を刻んだ石碑が所狭しと並んでる

私の頭は煩悩だらけ、どうしてもこんなのに目が行ってしまう

境内は石段だらけ、奥の院へ向かう両側には石仏様がお出迎え??

暖かそうな方や

寒そうな方等々

大師堂前から左へ向かえば生駒山への登山道

登山道はケーブルカーの梅屋敷駅の横を通っている

なかなか可愛いケーブルカーです

こんな登山道が続く

この石段を登り切ったら広い駐車場、 駐車場は閑散としている

まだ階段は続く、この階段を登り切ったら山上遊園地だ

山上遊園地

ケーブルカーの生駒山上駅前から撮影、駅前に二人居てただけ

山上遊園地は 12月1日から翌年3月16日まで冬季休園です、寒々とした光景に冷たい風が流れる

山上からの眺めは、大阪側も奈良県側もボヤッ~としてかなり霞んでいる

山上の休憩所で、30歳台後半とおぼしき女性が二人、カップラーメンを食べながら缶ビールを飲んでいました

山上をうろうろしてから往路を引き返す

駐車場のそばから見る生駒の街並み

年末の寒い中、3時間余の宝山寺と生駒山の徘徊 ・・・ 歩数計は 9,044歩 になっていました

引き返そう

引き返そう

橿原神宮へ来年の絵馬を見に行こう、そして後ろの畝傍山へ登ろう ・・・ と出かける

橿原神宮へ来年の絵馬を見に行こう、そして後ろの畝傍山へ登ろう ・・・ と出かける