.

大阪府柏原市の高尾山創造の森の 健康山歩き です。

スタートは 鐸比古鐸比賣神社(ぬでひこ ぬでひめじんじゃ)

ここへは10年以上前から来ているが、こんなにたくさんの人を見るのは初めてだ!

難しい名前の神社です、今日は 茅の輪 がありました

神社近くの登山口から登ってゆく

登山口には たくさんの杖が置いてる、使用後は返してくださいと書いてある

登山道途中にはスイセンが咲き乱れる

スイセン郷は、この登山口から少し登って~下って行くが今日はパス。 登山道をパノラマ展望台を目指して登ってゆく

展望台へ着いたら、ここもかなりの人出だ

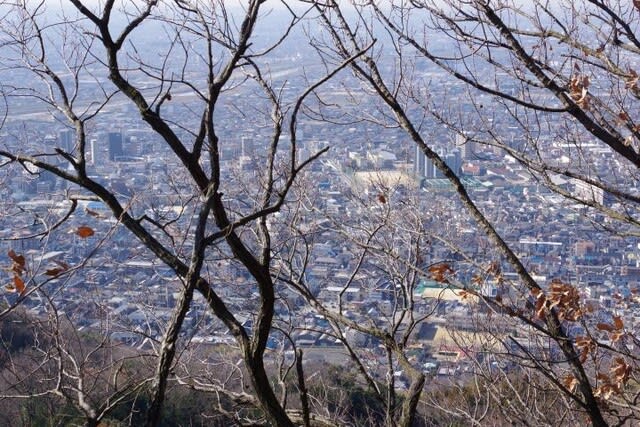

パノラマ展望台からの眺めは「冬の春霞?」のように靄ってる

正面中ほどに八尾空港

左下に白い線のように見えてるのは 大和川

近くの あべのハルカス でもボヤーと霞んでる

パノラマ展望台を後にして ~ 北方面の高尾山へ向かう

青い空にピンク色のような木が良い感じ

高尾山へはこの鳥居をくぐって行く

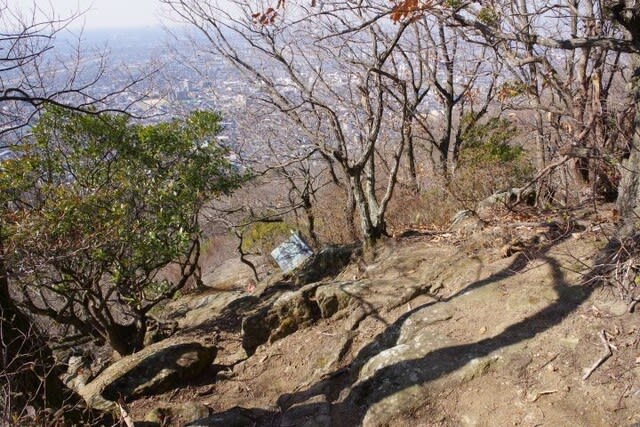

登山道は、すぐにロープ付きの激登りとなる ~ そんなに距離は長くないが、滑って転んだら後ろの人に大迷惑だ

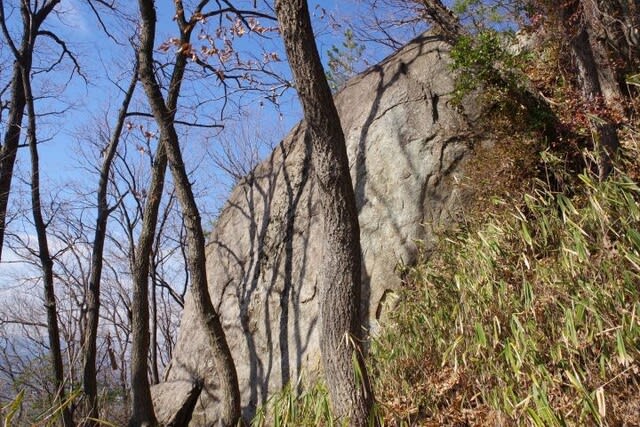

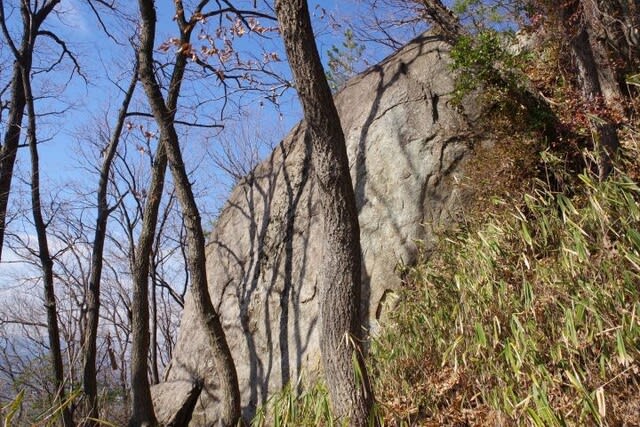

こんな大きな岩を見ながら~ さらに進む

またまたロープ付きの急坂だ

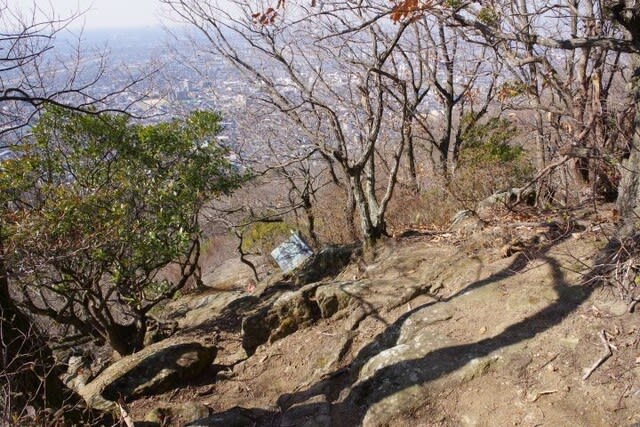

山頂は岩岩々で、狭いところに人がイッパイである

大阪平野方面は、当然かすんでる

左上に大和川が見えている

手前は柏原市の街並み

この写真では よくわからないけど、岩岩々の急傾斜になっている

下には柏原市の家々

上を見上げりゃあ、葉を落とした木々の上に青い空

少し休憩して下山する

帰りもスイセンを見ながら

こなん花も見ながら無事下山

今日は 穏やかな気候に恵まれて、

幼稚園児らしき子供連れや若者もジジババもたくさんの人達が “ 高尾山創造の森 ” を楽しんでいました。

大阪府柏原市の高尾山創造の森の 健康山歩き です。

スタートは 鐸比古鐸比賣神社(ぬでひこ ぬでひめじんじゃ)

ここへは10年以上前から来ているが、こんなにたくさんの人を見るのは初めてだ!

難しい名前の神社です、今日は 茅の輪 がありました

神社近くの登山口から登ってゆく

登山口には たくさんの杖が置いてる、使用後は返してくださいと書いてある

登山道途中にはスイセンが咲き乱れる

スイセン郷は、この登山口から少し登って~下って行くが今日はパス。 登山道をパノラマ展望台を目指して登ってゆく

展望台へ着いたら、ここもかなりの人出だ

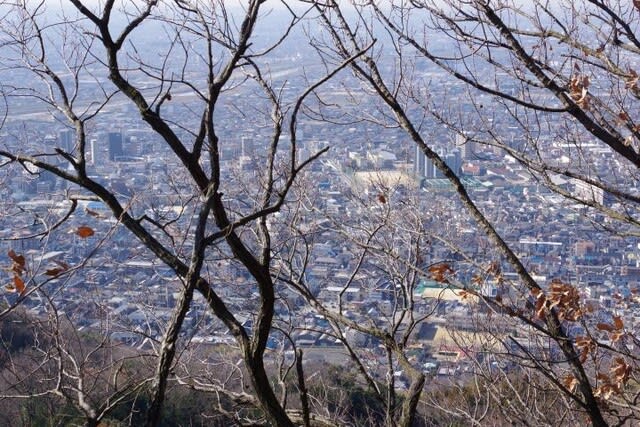

パノラマ展望台からの眺めは「冬の春霞?」のように靄ってる

正面中ほどに八尾空港

左下に白い線のように見えてるのは 大和川

近くの あべのハルカス でもボヤーと霞んでる

パノラマ展望台を後にして ~ 北方面の高尾山へ向かう

青い空にピンク色のような木が良い感じ

高尾山へはこの鳥居をくぐって行く

登山道は、すぐにロープ付きの激登りとなる ~ そんなに距離は長くないが、滑って転んだら後ろの人に大迷惑だ

こんな大きな岩を見ながら~ さらに進む

またまたロープ付きの急坂だ

山頂は岩岩々で、狭いところに人がイッパイである

大阪平野方面は、当然かすんでる

左上に大和川が見えている

手前は柏原市の街並み

この写真では よくわからないけど、岩岩々の急傾斜になっている

下には柏原市の家々

上を見上げりゃあ、葉を落とした木々の上に青い空

少し休憩して下山する

帰りもスイセンを見ながら

こなん花も見ながら無事下山

今日は 穏やかな気候に恵まれて、

幼稚園児らしき子供連れや若者もジジババもたくさんの人達が “ 高尾山創造の森 ” を楽しんでいました。