久し振りにCDを買いました

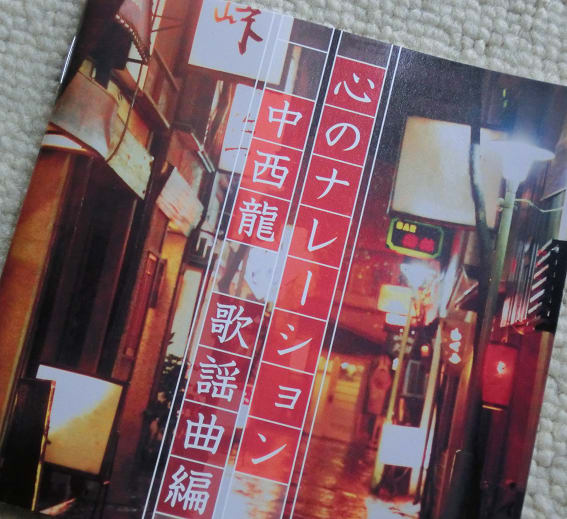

『 心のナレーション 中西龍 歌謡曲篇 』

かなり昔の 「 にっぽんのメロディー 」 というラジオ番組の歌をCDにしたものです

中西龍さんの名調子

泣いて笑って転んで起きる、 晴れのち曇り、雨に雪

所詮道連れ男と女、廻り舞台さ人生は ・・・・

百の舞台に百の歌、それもしあわせ、ふしあわせ

心模様を演歌の節に、のせて憂き世をきょうもまた ・・・・ こんな名調子で始まります

ほとんど覚えてる歌ばかり CD3枚組です

ホント 心に染みる名調子です

↓ こんなのも大好きな歌番組の語りやナレーションです

◆ 五木寛之さんの 「 人生の歌がたり 」 より

流れ行く川のように 時代は移り人も変わる

そのあとに 一つの歌が残り 過ぎ行く季節の記憶を奏でる

つらい時 悲しい時 私たちは歌を唄って生きてきました。

その流れ行く歌のカケラを一つづつ拾い集めているうちに、自分の生涯が影絵のように浮かび上がってきたのです。

幼年期から 少年時代 そして外地で終戦を迎えてからの歳月は、今は忘れかけた昭和の歌と共に私の心に流れています。

この国が戦争の傷跡をいたわりながら 年毎に復興してゆく時代の背後にも歌がありました。

そんな小さな記憶を深夜に語ったのが このわが人生の歌がたり です。

◆ 演歌の花道 来宮良子のさんのナレーション より

別れと出会いを繰り返す 旅の途中に涙雨

生きてさえいりゃいつの日か 笑う日も来る人情絵巻

なぜか身にしむこころうた

浮世舞台の花道は 表もあれば裏もある

花と咲く身に歌あれば 咲かぬ花にも歌一つ 何故か身に染む心歌