人間の目の中には3種類の錐体(cone)とがあって,短・中・長波長用(図ではS・M・L)のそれぞれが青・緑・赤の光を感じるのだそうだ.図はwikidediaによるこれらの錐体の感度の波長依存性で,赤と緑を同時に感じると黄色に見えることなどはこの図で理解できる.ちなみに図の曲線Rは棹体rodを示す,棹体は存在の認知には役立つが色の認知には関係しない.

人間の目の中には3種類の錐体(cone)とがあって,短・中・長波長用(図ではS・M・L)のそれぞれが青・緑・赤の光を感じるのだそうだ.図はwikidediaによるこれらの錐体の感度の波長依存性で,赤と緑を同時に感じると黄色に見えることなどはこの図で理解できる.ちなみに図の曲線Rは棹体rodを示す,棹体は存在の認知には役立つが色の認知には関係しない.この図で見ると,赤用の錐体と青用の錐体の二つだけが同時に感じる波長帯はない.赤プラス青イコール紫というが,これには色彩検出器である三錐体は関与していない.したがって,赤プラス青イコール紫は脳のなかの情報処理に違いない.

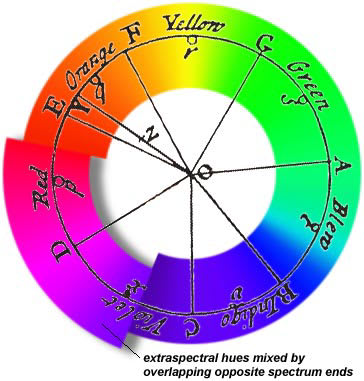

色相環color circleはギリシャ時代からあるという.しかし混色について真面目に考えたのはニュートンが最初らしい.赤と青を混ぜると紫になる(と,われわれが感じること)を発見したのはニュートンで,紫を介して赤と青を連続させた色相環は,その結果としてできたのだろう.

赤と青を混ぜると紫になるなんて,昔から絵描きは誰でも知っていただろうって?

そりゃ 林檎が木から落ちることを誰でも知っていたのと同じことですよ.

17世紀ニュートンは虹を7色としたが,それはドレミファソラシと対応させた結果である.

「いろおんぷ」を連想する.

ドからオクターブ上のドで音波の周波数は2倍,波長は半分になる.可視光の波長も約350nmから700nmのオクターブである.だから色を環に丸めたのだと言いたいが,じつは波長が計られたのは19世紀に入ってからである.

ところで,虹の中にすべての色があると言われたときの,こどもだったぼくの疑問.

茶色はどこにあるの?