2012年8月21日(火)快晴 猛暑日35.4度

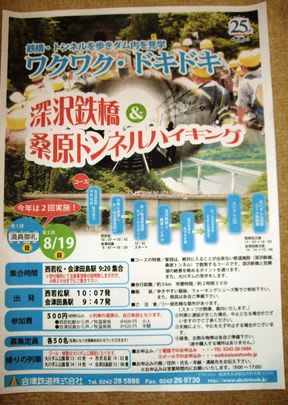

今日も朝から暑い。室内にいても33度以上である。じわーと汗がでる。一昨日の会津鉄道主催の「ワクワク・ドキドキ深沢鉄橋&桑原トンネルハイキング」の疲れがどっと出た。持病の腰痛(すべりずれ症)が悪化して左の大腿筋やふくろはぎの筋肉がパンパン。2階へ上がるにも痛みが激しく辛い。自分なりに筋肉のもみほごしをするが痛みは取れない。

7月に眼の手術をしてからプールを休み、ストレッチや水中歩行などの運動もしていなかった。5kmのハイキングも軽く考えて参加したため筋肉痛になってしまった。

情けない。いろいろなイベントに参加するにはその内容をよく検討して事前の準備が必要であることを痛感した。芦ノ牧の猫駅長バスのようにマッサージをしながら終日ゴロゴロとして過ごした。

今日も朝から暑い。室内にいても33度以上である。じわーと汗がでる。一昨日の会津鉄道主催の「ワクワク・ドキドキ深沢鉄橋&桑原トンネルハイキング」の疲れがどっと出た。持病の腰痛(すべりずれ症)が悪化して左の大腿筋やふくろはぎの筋肉がパンパン。2階へ上がるにも痛みが激しく辛い。自分なりに筋肉のもみほごしをするが痛みは取れない。

7月に眼の手術をしてからプールを休み、ストレッチや水中歩行などの運動もしていなかった。5kmのハイキングも軽く考えて参加したため筋肉痛になってしまった。

情けない。いろいろなイベントに参加するにはその内容をよく検討して事前の準備が必要であることを痛感した。芦ノ牧の猫駅長バスのようにマッサージをしながら終日ゴロゴロとして過ごした。

しかし、干上がったような畑では直播しても芽がでない。ポットに種を蒔き苗を作ることにした。

しかし、干上がったような畑では直播しても芽がでない。ポットに種を蒔き苗を作ることにした。